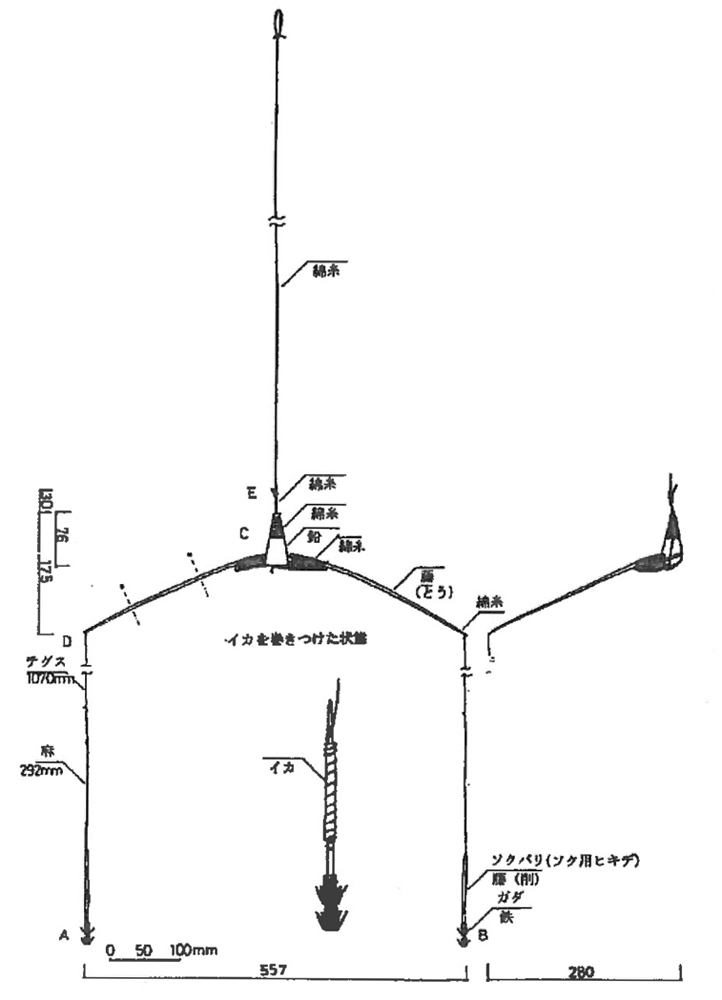

この佐渡から学んだ漁具には、トンボとハネゴとがあり、トンボは木の芯に鉛をかぶせた重りに半円形の鉄線をつけたもので、その先端からテグスを下げ鉛の鉤をつける。この鉤は最初黒や赤のカナ糸を巻き着け先端にかえしのない鉄線の針を十数本つけていたが、後に牛や鹿・カモシカの角に変わった。これは、カナ糸に比して角の方が擬餌としてイカのつきがよいためであり、特にカモシカの角製の鉤はイカのつきがよく、値段も他に比して高かったという。

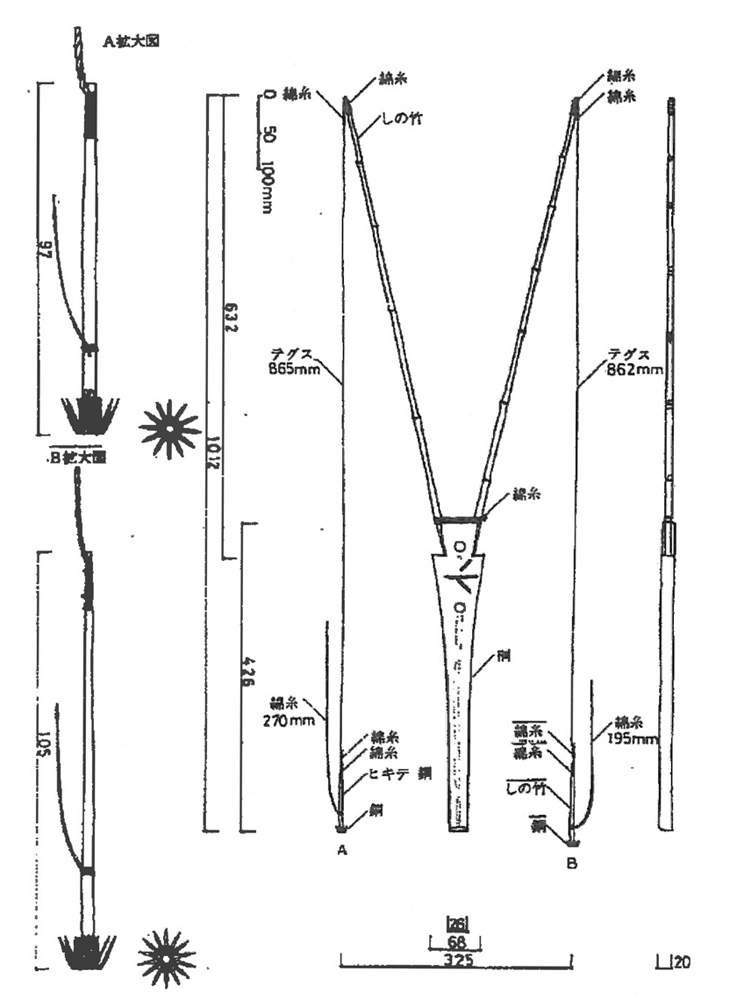

ハネゴは木製の柄に二本の細い竹をつけたものに、テグスを下げその先端に鉤をつける。鉤は竹串にかえしのない鉄線の針をつけ、生干しにしたイカをカナ糸で巻き付ける。

漁期は、六月から十二月までで、漁法は夕方から前沖に出漁し、イカが深いところにいる時は一人でトンボ(ヤマデともいう)を二ないし四本操作して海中深く降ろしてやり、イカを海面近くまでおびき寄せながら釣りあげ、イカが海面近くにあがってくると両手にハネゴを持って釣りあげる。

また、前沖には石川県、富山県などからカワサキ(川崎船)に乗り込みイカ釣りにきていた。北海道松前郡福島町白符には、昭和初期に対岸の青森県東津軽郡三厩村、同県北津軽郡小泊村下前、同村折戸、同県西津軽郡鰺ヶ沢町などからチャッカで来て、ゾウグラや番屋を借りて泊まり込みで漁をおこなったという。また、白符ではニシン場で稼いだ船頭が、これらの人たちから古くなったカワサキを買いもとめ、ツリコを集めて漁をおこなったという。

この漁法は、八戸地方にも伝えられ、昭和二十八年頃に八戸市でヤマデを改良し、鉤を左右七から一〇本つけた浅利式が考案されるまで、両地域はもとより全国で続けられたのである。その後さらに車巻き、自動イカ釣り機と急速に改良された。

それでは、いつ誰によって、どのような理由で、このイカ漁が津軽海峡沿岸の漁村にもたらされたのであろうか。

『北海道漁業志稿』の「第十篇 烏賊」の漁具及漁法の項によると

烏賊の漁獲は釣漁なり、烏賊釣具は方言「山手」と唱ふる天秤の両端に長さ三尺乃至二尋位の細糸を付し、その端に鉛の錘に数十本の針錨状を為せるを付く、即ち擬餌針にて山手の中央より長七、八尋乃至十尋(深浅に由りて長短あり)の糸を付し、之を竿に付けし者にて現今此総体を称して山手と云ふ。 此山手は往時佐渡国より持来りし者なりと。松前郡漁人の説に由れば四十年前の発明なりと云ふ。 函館にては十五、六年前の発明にして「とんぼ」と唱へ、握り木へ二本の竿の竿頭を開かし箝めたるものへ適宜に釣糸を垂れたるものにして、之を以て烏賊の深く沈み居るを水面近く迄漸々呼び上ぐるものなり。 茅部郡にては近年まで鹿角を以て作りしが、明治十七年頃より佐渡漁夫の用ふる山手を用ふと云ふ。此擬餌針は鉄又は陶器を以て作りたるあり、又竹にて造れるもあり。 漁法は漁夫二、三名乃至四、五名漁船に乗込、山手を携へ適宜海上に出でゝ船潮流に従って漂ふまゝに山手を海中に投入し、間断なく上下し烏賊之に触るれば急に引揚ぐるなり。

とあり、松前郡ではヤマデは現在の新潟県の佐渡島で、四〇年前ということから嘉永年間の発明であるとしている。また、茅部郡でも明治十七年頃から佐渡漁夫の用いるヤマデを使用したとしている。

しかし、『海府の研究 ‐北佐渡の漁撈習俗‐』(両津市郷土博物館 昭和六十一年)によると

ヤマデは明治三十年頃に両津町の漁師によって考案されたともいわれ、当初は「二挺トンボ」ともよばれた。

オモリは白色の磁器で、股は真鍮の線で作ってある。釣針は鉄で作ったトンボとよぶ擬餌針をつけた。

『日本水産捕捉採集誌』などには、ヤマデ以前に使われた「(一本釣)トンボ」について記載されている。

桐材の取っ手にメダケの竿を取り付け、竿には長さ八~一〇尋(一二~一五メートル)の糸を付け、その先端に鉄製擬餌針あるいはヒキデを取り付けたものである。しかし、ヤマデが考案されると、これはほとんど使われなくなった。

とあって、『北海道漁業志稿』によるヤマデの考案時期とずれがあるが、青森県の津軽半島の先端部に位置する東津軽郡三厩村や八戸市では、佐渡島で古くから使用されていたソクマタをシオヤマデまたはシオトンボと呼んでいることから両者の区別が明確でなかったとも考えられる。

また、『海府の研究』(前掲書)で引用されている明治四十三年発行の『実験佐渡烏賊釣法』にはこうしたイカ釣具の普及、伝習の状況が次のように記されている。

安政慶応の頃、元原黒村佐賀里数馬、湊町△半右工門は小船に乗して北海道函館に航し柔魚漁を営みたるは、北海道に佐渡島式柔魚釣具を使用したる始なり。然れども是を他府県へ伝習する等の公共でなく却て秘密にする傾にてありし

とあり、さらに、明治十八年頃農商務省技師が佐渡島を視察の際、卓越したイカ釣具を見て全国に吹聴し、第二回内国博覧会で褒賞を受賞、明治二十四年に京都府へ実業教師を派遣したのを初めとして、青森県にも二度に渡り計六人の実業教師を派遣していることが記されている。

以上のことから、現在の津軽海峡におけるイカ漁は、佐渡島から慶応から明治にかけて伝えられたことが分かる。この佐渡島から伝えられた漁法は昭和二十年代まで続くが、戦後、集魚灯の利用や釣具の改良が青森県や北海道でおこなわれ、現在の機械化された自動イカ釣り機となっていったが、その過程で旧来の漁法で漁獲量が伸び悩んでいた佐渡島へ伝えられることになったのである。

図4・8・1 ツノ(『海府の研究』より作成)

青森県ではハネゴと呼び、浅い所のイカを釣る。

図4・8・2 ソク(『海府の研究』より作成)

北海道・青森県ではシオヤマデ、シオトンボと呼んでいる。深い所のイカを釣る。