本項では、第1章で詳しく紹介した「北海道における火山に関する研究報告書『恵山』(勝井ほか、1983)」のなかで、亀田半島および恵山の地震活動について調査結果をまとめられた、北海道大学横山泉名誉教授並びに同大学有珠火山観測所長岡田弘教授の報告を引用する。

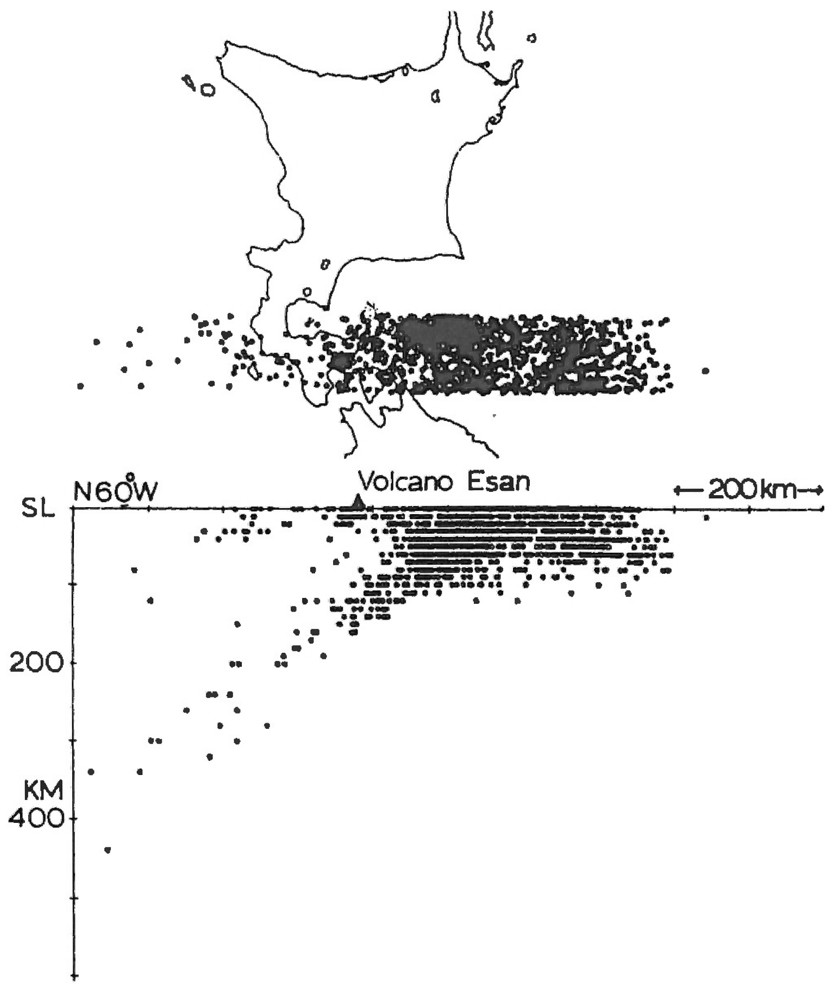

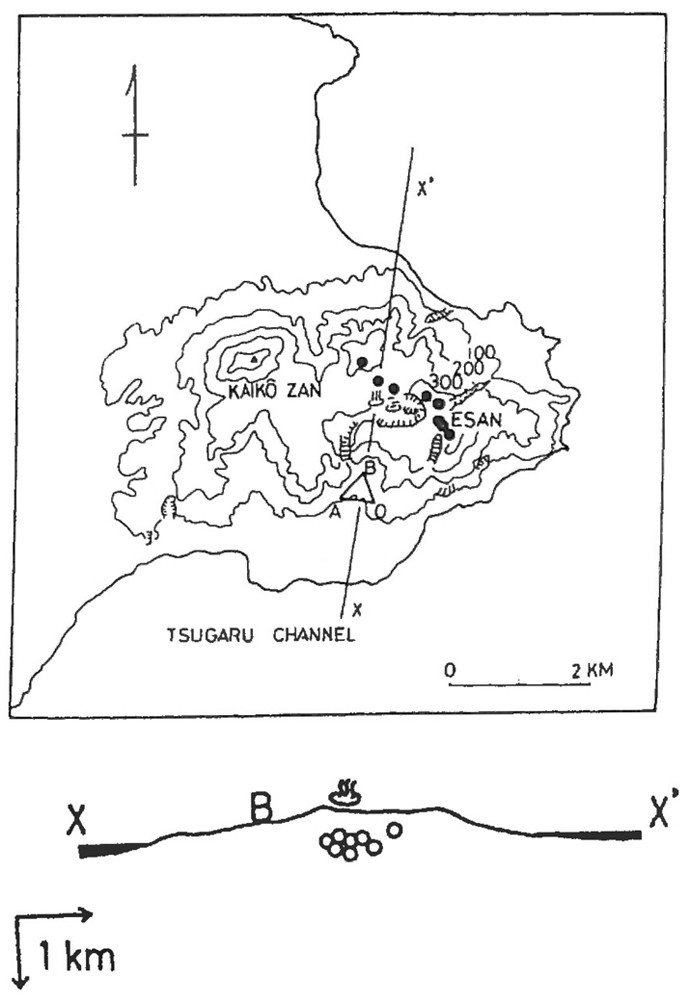

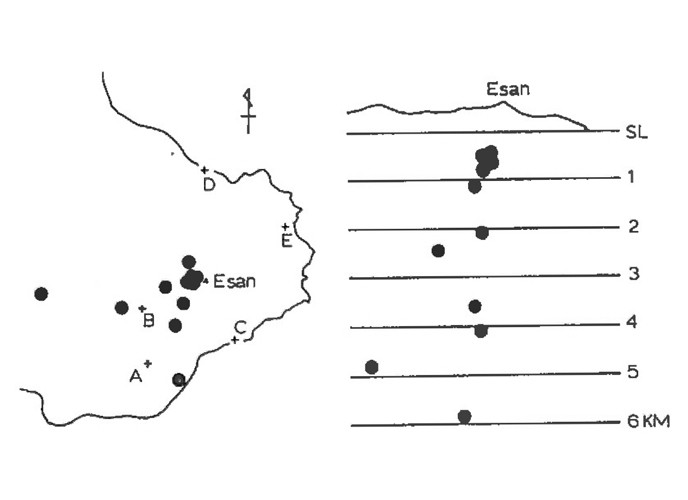

「恵山火山は、東北日本弧(こ)に属する島弧型(とうこがた)火山の1つであるが、活動の歴史のある火山としては海溝側に近く位置して特色がある。図3.4に気象庁の1926年〜1982年6月の震源資料に基づき、恵山を中心として示された領域の地震活動垂直断面図によると太平洋海域の地震の巣から、深部に向かう深発地震帯(しんぱつじしんたい)と、日本海側へ向かう浅い地震域が明瞭である。恵山直下の深発地震(しんぱつじしん)は、100〜140キロメートルの深さで発生している。マグマのそもそもの発生は、この深発地震面と密接に関連していると考えられているが、火山の個々の噴火との直接因果関係は知られていない。

図3.4 恵山地域におけるN60°W-S60゜E方向の地震活動垂直断面図。

幅100km、気象庁1926年~1982年6月の震源資料(北大理学部本谷義信氏提供)

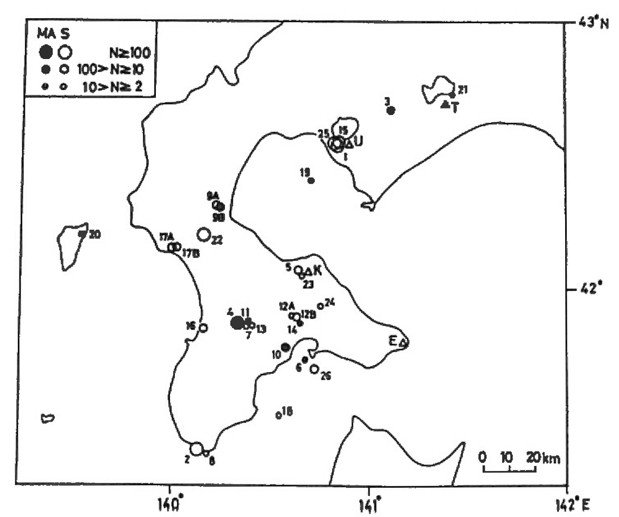

北海道内陸部の浅発地震(せんぱつじしん)や特に群発地震(ぐんぱつじしん)活動に注目した資料のとりまとめがなされている(宇津、1968、鈴木雄次(未刊行資料、札幌管区気象台)、久保寺ほか、1980、本谷、1981)。渡島半島一帯は群発地震の最も頻発する地域であり、また、駒ヶ岳・渡島大島・恵山の火山群と濁(にごり)川等の地熱地帯、多数の温泉分布等との関係で地殻浅部の破砕度が高い地域と考えられている。図3.5は本谷(1981)による1900年より1980年までの主な浅発地震活動域を示す。白丸印は群発型、黒丸は本地震余震型を示し、印の大きさは有感地震の総数を示す。有珠火山での活動を除くと、活動は2つの地域(八雲(くも)−熊石(くまいし)の地帯および駒ヶ岳−函館−厚沢部で囲まれる三角地帯)に集中しており、恵山火山を先端に東へ張り出している亀田半島には一例も存在しないことが分かる。」

つまり、上記の80年間で亀田半島では有感地震(ゆうかんじしん)の集中を示す資料はないようである。

図3.5 北海道南西部の浅発地震活動(本谷,1981)

黒印は本震余震型(MA)、白印は群発地震型(S)

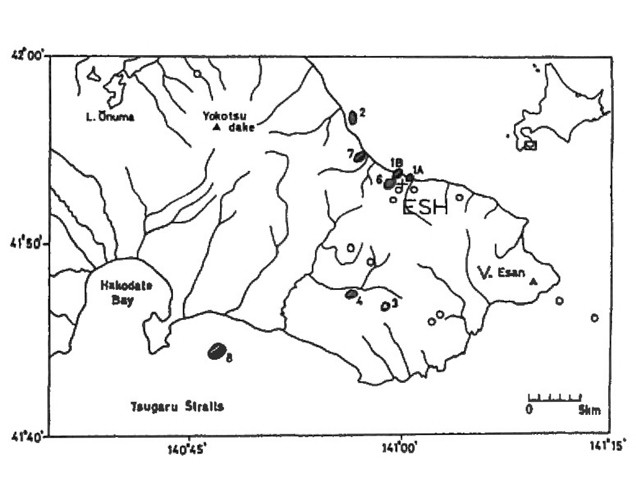

全国的な地震予知計画の進展に伴い、北大理学部に地震予知観測地域センター(RCEP)が発足し、1976年7月より、南茅部町尾札部に高感度地震観測点「恵山」(国際コードESH)が設置されRCEPで常時集中記録が得られるようになった。一点観測ではあるが、3成分記録が高密度磁気テープに連続集録されているので、入射角・S-P時間の組合わせで亀田半島付近の震源域の推定ができる。

図3.6に1977年〜1978年2か年間の地震活動の詳細(本谷、1981)を示した。「恵山」(ESH)の観測によると、群発型あるいは余震を伴うもの8例(表3.2)、孤立地震10個が示されているが恵山火山に震央(震源)が求められたものはない。本谷(1983、横山・岡田宛て私信)によると、この時点まで恵山火山に震源を持つと思われる地震は1個も観測されていない。この場合のマグニチュード(M)限界値はマイナス1〜0程度である。

図3.6 亀田半島周辺の浅発地震活動(本谷,1981)

南茅部町観測点(ESH)1点での観測に基づく。斜線部は単発型でない活動で、番号は表1.3と対応する。

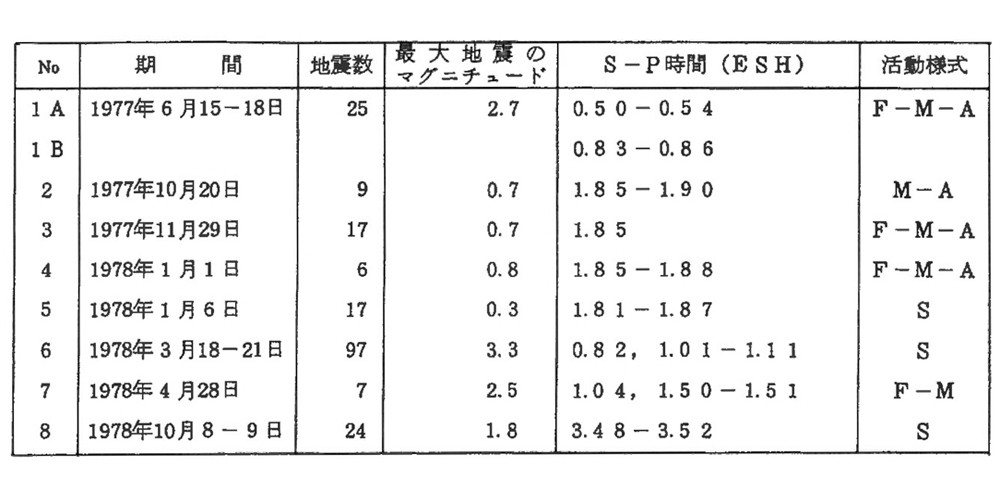

表3.2 1977〜1978年の亀田半島周辺の浅発地震活動(本谷1981を簡略化)

注:活動様式のFは前震、Mは本震、Aは余震、Sは群発地震を意味する。

さらに横山・岡田は、恵山火山の地震活動につき、観測年次ごとに次のように報告している。

1979年御岳山(おんたけさん)の噴火の経験等から、静穏期(せいおんき)における火山の活動状態の基礎研究の重要性が最近認識されるに至っている。

恵山の火山活動の最初の地球物理的、化学的調査は、恐らく1967年に始まるものと思われる。函館海洋気象台・森測候所(1967)は、火山活動監視と基礎資料を得る目的で、火口部の踏査・噴気温度・火山ガス測定等を行なっている。

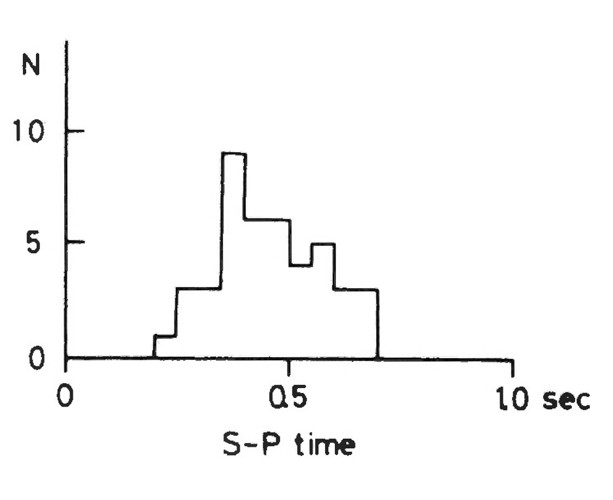

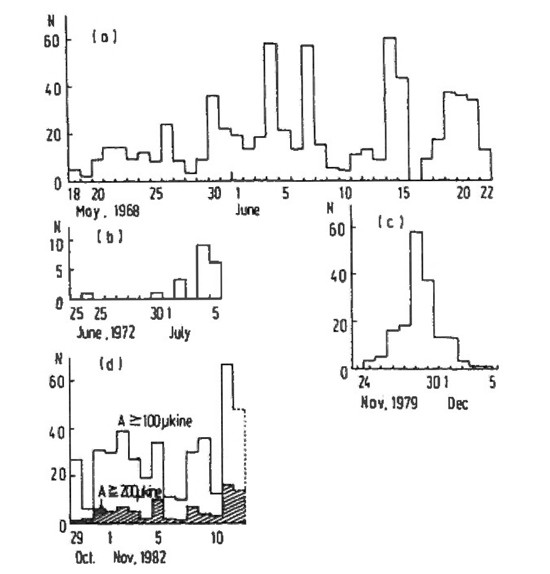

1968年の地震観測 恵山の火山性地震についての知見は、次の年に発生した1968年5月16日十勝沖地震(M=7.9)の余震観測に始まる。北大理学部では附属浦河地震観測所を基点とし、恵山に臨時余震観測点を設置し5月17日より6月28日まで、ペンレコーダーによる連続モニター観測およびデーターレコーダーによる夜間抜き取り観測を行った(岡田・本谷、1970、Okada and Motoya、1971)。余震観測点は恵山南方約1キロメートルの恵山温泉で、辺長約500メートルのほぼ正三角形のトリパタイト網が抜き取り観測に、3成分地震計がモニター観測として用いられた(図3.7、A・B・O点)。モニター観測記録中S-P時間が5秒以内の局地地震が620個検測され、うち約80%はS-P時間1秒以下であった(図3.8参照)(西田ほか、1968、西田、1972)。西田(1972)は、これらは大部分が恵山山頂火口付近の地下数100メートル以下の極めて浅い火山性地震であると考えた。データーレコーダー再生により求められた震源は8個である。用いたP波速度は3.0キロメートル/秒、大森係数は4キロメートル/秒である。

この観測結果は恵山で得られた初めてのものであり、多数の火山性地震発生が通常の活動レベルなのか、何等かの「異常活動」なのか、比べるべき資料は皆無であった。西田ほか(1968)は、大噴火から数年しか経っておらず、火口活動も恵山と比べてはるかに活発な十勝岳(1966年7〜8月)(中井ほか、1967)と恵山の地震活動を比べて地震活動度という点では、active(活発)な火山であると結論している。

図3.7 恵山1968年の地震観測点(A,B,O)と震源分布(西田,1972)

図3.8 山頂部C点におけるS-P時間分布

1970年の地震観測 1970年10月、再び恵山において臨時地震観測が行われた(西田、1972)。その目的は1968年に観測された活発な地震活動が「十勝沖地震による誘発等の異常活動」だったのか、定常的なものなのかについて資料を得ることにあった。1968年十勝沖地震の際、十勝岳において火山性群発地震が誘発され、1969年には1日当たり1,000回を越す活動に発展し「B型」地震への移行がみられたが、その後、噴火に至らず沈静化したことが報告されている(栗原・檜皮、1969、石川ほか1971)。大地震に誘発される火山活動の例は、幾つかの事例が知られている(横山、1971;中村、1975)。

上下動成分1台を1968年の観測と同じB点に設置し、活動レベルの比較を試みた。結果として、やはりS-P時間1秒以内の地震が8割程度を占め、石本・飯田の係数も前回の1.7に対して1.8と求められたが、活動レベルは低いものであった。同一感度に換算すると、1968年の場合の520回/月に対し6%の32回/月であった。

西田(1972)は、これら2回の地震観測の結果の解釈について、次の2つの可能性を並記している。(1)1968年の高い地震活動は、十勝沖地震による誘発現象である。(2)十勝沖地震と関係なく、たまたま何等かの原因で活動度に差があった。このどちらの場合であっても、火山活動としてより重要なことは、1968年の地震現象が地下のマグマの本質的な活動を直接反映していたものか否かにある。西田(1972)は、震源の深さが極めて浅かったからといって、恵山直下の溶けたマグマの本質的な活動ではなく、十勝沖地震に引き金されてか、あるいは何等かの条件で、マグマから高温ガスが分離し、山体に応力を集中させた結果ではなかろうかと推定している。この推定の根拠として、火口部の噴気孔最高温度が上昇したことをあげている。しかし、若干異なった考えとして、「マグマから新たな高温ガスの分離を必要とせず、単に火口浅部の熱水系の活動」の一部と見なすこともできよう。

1972年の地震観測 気象庁では全国の未整備火山20について、1970年より定期巡回的に基礎調査を開始した。1970年6月19日より7月11日にかけて、火山機動観測班および札幌管区気象台・函館海洋気象台・森測候所は、恵山において調査を行った(気象庁観測部、1973)。

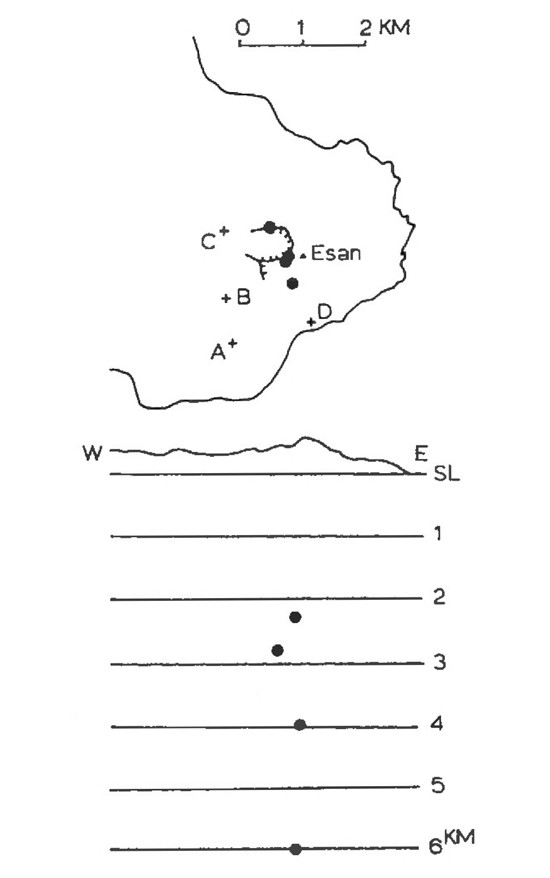

地震観測点は4点で、初めて山頂部に地震計1台が持ち込まれ(図3.9)、6月23日より7月5日にかけて約半月間に総数20個の火山性地震を得たが、その大半は7月4日夕刻から夜半にかけての集中的群発地震であった(図3.10)。求められた震源は4個で、いずれも山頂火口部直下2〜6キロメートルとされた(図3.7)。4観測点におけるS-P時間の分布は、いずれも1秒以下が皆無で1〜3秒の間にあり、1968年および1970年の北大理学部の得た結果と著しく異なるものであった(図3.11参照)。

図3.9 恵山1972年の地震観測点(A-D)と震源分布(気象庁観測部,1972)

図3.10 日別地震発生状況の比較

図3.11 恵山火山におけるS-P時間分布の比較

1972年の観測のみS-P時間1秒以下皆無の得意な分布になっている

1979年の地震観測 気象庁は、常時観測の行われていない火山の臨時観測調査を進めていたが、1979年10月札幌管区気象台に北海道地区火山機動観測班が新たに発足した。恵山では、1977年より函館海洋気象台により年1回現地調査が行われていた。1979年11月20日より12月7日にかけて、この機動観測班を中心に札幌管区気象台および函館海洋気象台により、地震観測を主とした火山観測が実施された(札幌管区気象台。1980)。

地震観測点は、図3.12に示したように山頂部1点の他、恵山の山体を囲むように周辺に4点に位置し、観測された火山性地震は13日間で150個であった。地震活動は極めて郡発的で、11月28日〜29日に集中的に発生した(図3.10)。地震はいずれも微小なもので山頂部(B点)で最大振幅0.8ミクロン、0.3ミクロン以上のものは150個中9個であった。P波速度を2.5キロメートル/秒と仮定し、11個の震源が求められた。そのうち半数は山頂火口部深さ1.5キロメートル以浅に集中し、他の震源も大部分は火口から1キロメートル以内、深さ6キロメートル以内の範囲であった(図3.12)。S-P時間の分布は検測できた62個中4割が1秒以内、1.0〜3.0秒は34個と6割近くを占め、火口周辺の深さ1キロメートル程度までの領域以外に深部までの活動がおよんでいることを示している(図3.11参照)。しかし、また同時に、B点では山体周辺の他の地点より2〜3倍多くの火山性地震が観測されたので、火口周辺の極浅部の地震活動が活発であることも確かである。

図3.12 恵山1979年の地震観測点(A-E)と震源分布(札幌管区気象台,1980)

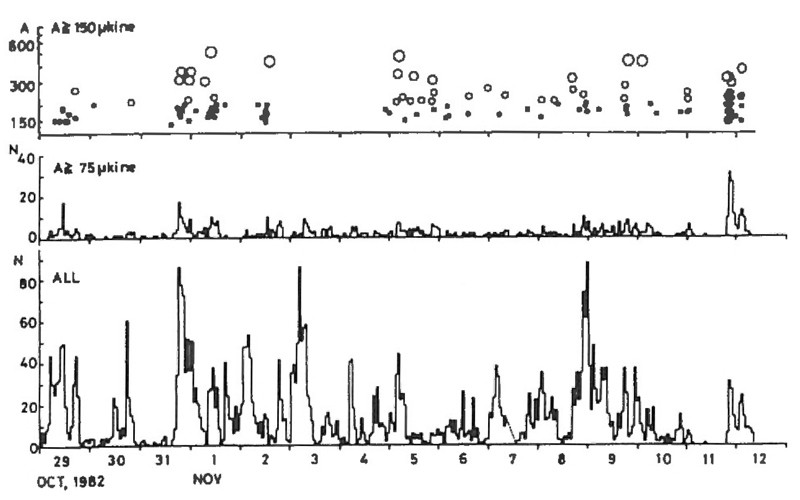

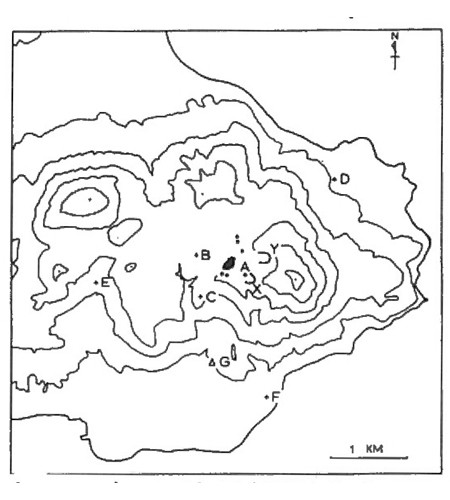

1982年の地震観測 北大理学部では1982年10月24日より11月12日までの恵山火山の基礎調査を実施した。地震観測点は、山頂部3点・周辺部3点である。山頂部の信号はC点に集められ、観測基地点G点(恵山温泉)まで、可搬型無線テレメーターで送信された。周辺部は無人のペン描きレコーダーが用いられた。

図3.14は観測が軌道に乗った10月29日から11月12日09時までの恵山活動の地震活動を示すものである。図3.13の火口Xに近く、最も数多く地震を検測できたA点のモニター記録に基づいたもので、上段は最大片振幅150μ、Kine(速度の単位1カイン1センチメートル/秒と定義、地震計の速度振幅に対する感度を示す単位)以上の地震の規模・時間分布・中段・下段はそれぞれ最大振幅75μ、Kine以上の地震数・検測できた全地震数を時間別に示している。今回の観測がよりM(マグニチュード)の小さいところまで検測しているのはいうまでもない。地震活動は数時間程度の群になって発生している特徴がある。中段と下段の地震数の推移はほぼ対応しているが、10月30日の群発地震は中段で不明瞭である。11月11日から12日にかけて下段の数が相対的に少ないのは、風雨が強く検測不能の時間帯があったためである。日別地震発生状況の比較をみても、地震活動は常に群発型を示している。

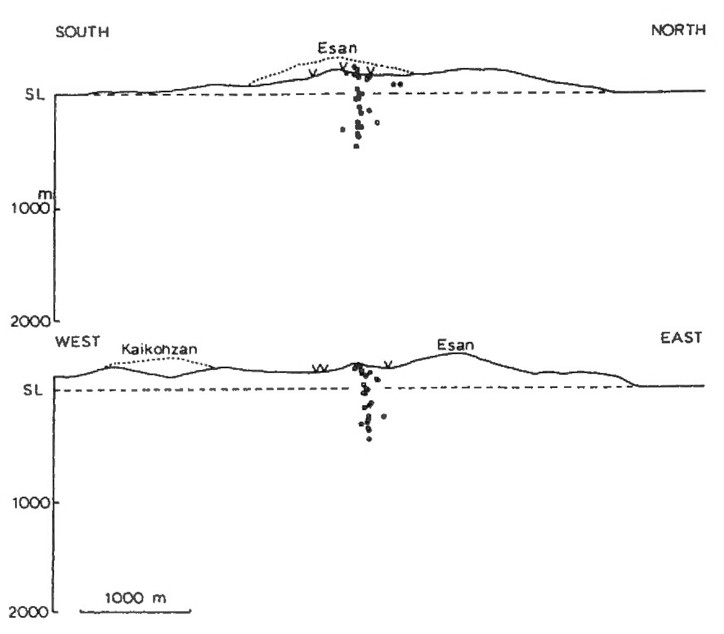

恵山火山1982年の地震の震央分布は図3.13に、南北および東西方向の垂直断面図を図3.15に示す。すなわち、震央は火口Xの北西300メートルの直径100メートル程度の狭い領域に著しく集中し、深さは地表から600メートル程度の間に限られている。この位置は、西に開いた恵山ドームの300メートル復元等高線に一致し、活発な火口X・火口Yにも近く、標高300メートルの平坦な火口原の東端である。

北大理学部の横山・岡田は、1962〜1982年の恵山火山について観測された、地球物理学的観測資料に基づき、同火山の火山活動の現状をつぎのようにまとめている。

図3.13 恵山1982年の地震観測

150μkine以上の最大振巾(A点)の地震(上段)、中段・下段はそれぞれ75μkine以上、検出できた総数の時間別活動状況を示す。

図3.14 恵山1982年の地震観測点(A-F)、観測基地(G)および震央分布

図3.15 恵山1982年の地震観の垂直断面図

「まず、地震活動について、1982年の地震観測資料の解析結果を1968年、1970年、1972年、並びに1979年の結果と比較考察し、恵山の火山活動との関連で考察して見よう。夥しい数の微小地震が極めて狭く浅い場所で多発している。1968年、1970年の結果も8割がS-P時間が1秒以内で同じ結果を示す。1972年の観測はS-P時間が1秒以内は無しとしているが、1979年の結果、山頂点で地震数が急増していることを確認している。大振幅の地震がないとはいえ、有珠山や樽前山のような活動的な火山でも平常恵山のような活動は知られていない。これは、恵山火山特有の浅部熱水系の活動と推論される。震源位置がドーム周辺部の、地下水系として重要な火口原側であること、主要な活動火口(噴気・熱水活動が主体)に近いことはこの推論に都合がよい。S波が判別困難で、振幅が小さく、メートル値の大きい発生様式も、起震地がマグマによる直接的圧力系(有珠山の例)とは異なる極めて局地的な熱水系によるものと推定される。

一般に、火山活動のエネルギーは、地下から運ばれて来るマグマの熱エネルギーが源である。噴火のエネルギーも熱エネルギーが量的に最大の割合を占めている。一方、熱エネルギーの時間的消費形式として、地表への噴出と貫入活動が分類されよう。爆発で飛散され空冷されたり、溶岩流となってたちまち冷却してしまう場合と異なり、大容量のマグマがドーム(溶岩円頂丘)を形成する場合、冷却が進まず、高温状態が長時間保存される。温泉や地熱開発には都合のよい立地環境である。恵山火山は、その地形や地質にみられるような複雑な形成史を辿って、恵山溶岩円頂丘とその西に広がる比較的広い平坦な火口原を地形的特徴とする。この既存構造が、熱源と地下水供給源として現在の熱水系を稼働させていると考えることができよう。

恵山のように溶岩円頂丘を形成した後、噴気活動・熱水活動を続けている火山は、北海道内にも、ニセコ硫黄山(イワオヌプリ)、登別日和山(ひよりやま)、有珠山昭和新山、川湯硫黄山(アトサヌプリ)などの例がある。これらの火山においても、詳しい観測資料が蓄積されるようになると、恵山火山の特異性・普遍性の理解も一段と進展するものと思われる。

次に地熱・噴気および温泉活動についてみると、恵山周辺数か所以上に温泉の湧出があり、また、山頂では江戸期中期から昭和42年まで硫黄が採掘され、現在でも噴気孔温度か200℃を越すところがある。これらの現象は、他の火山と較べて、著しく活発というわけではないが、前述の地震活動の特徴を考慮すると、“後噴火現象”が次第に単調に減退するとは言い切れない面もある。今後とも、この種の他火山と比較研究して対応する必要がある。