農業経営の基本方針 町有文書昭和8年(1933)の記録より

本村に於ける農業経営は粗放的にして未だ原始時代の境地を脱出するに至らず。一部を除くの外野菜類は全村を挙げて殆ど湯の川・七飯方面より供給を仰ぎ居る現状にして、将来は一定方針を確立し、極力農耕適地の開墾を勧奨し、一面耕地の整理、土地の改良を促し村民をして食料の自給自足を為さしめ、更に原種畑(試験畑)の設置に依り優良品種の普及に努めると共に、耕種(作付)肥培法の改良、地力の維持増進、病虫害の防除、農具の改良を図らんとす。

農事実行組合の設立 町有文書昭和10年(1935)の記録より

村は農業経営の基本方針に基づき、昭和9年(1934)農業経営の合理化を推し進める為の組織母体として、村内関係者に呼びかけを図り、次の3組合を発足させた。

・女那川農事実行組合

〈設立〉昭和9年4月19日 〈代表〉小田吉三郎 〈組合員数〉22 人

・高岱 農事実行組合

〈設立〉同9年4月15日 〈代表〉吉原長吉 〈組合員数〉15人

・恵山 農事実行組合

〈設立〉同9年7月6日 〈代表〉笹田長三郎 〈組合員数〉20人

村はさらに、「産業振興5か年計画」を定め、役場内に勧業係を設けこれらの組合を中心に巡回させ、農事の実地指導に当たらせた。また、既存耕地の整理と荒蕪地(こうぶち)の開発を奨励した。これらが功を奏してか、翌10年の村議会には次のように報告されている。

産業振興の実績報告 昭和10・11年の村議会議事録から

○農業経営

昭和十年度に於ける全村耕作面積二六八町一反歩にして、前年末に比し三七町五反歩(一一・八%)昭和八年に比し実に七七町五反歩(四〇・七%)の躍進的増加を見たり。

○採取圃委託経営

三農事実行組合に対し、各々に反歩宛ての採取圃委託(委託費一五円)経営し、馬鈴薯・大豆・小豆・種子の優良品生産と共同作業に依る団体精神の訓練、耕種肥培方法の改善等に相当の実績を得たり。

○地力維持増進

略奪農業の弊害に因り、地力の減耗甚だしきを以て堆肥場・尿溜の設置を勧奨し、地力の維持増進に努めたる結果、馬鈴薯反収四八〇貫平均の収穫を見たり。

○病害虫防除

農事実行組合に噴霧器を備え付け、農産物病害虫防除の強化に努めたり。亦、農具、レバー付きカルチベーター二台、水田除草攪器一台を購入斡旋したり、即ち各種農具導入の嚆矢(こうし)(さきがけ)とす。

さらに、翌昭和11年(1936)の村議会には、次のように報告されている。

本村産業振興五か年計画に則り農業経営の改善指導に全力を傾注せる結果、逐年旧套(きゅうとう)を脱却しつつありて、本年七月一日現在全村耕作面積を調査せるに、三一五町六反歩、年末現在三二六町一反歩にして前年末に比し五八町歩(二一・六%)、昭和八年に比し実に一三五町五反歩(七一%)の躍進的増加にして、本村経済厚生計画に依る、全村総戸数に対し一戸平均三反歩の理想点を凌駕するものにして、相次ぐ凶漁に活路を自家余剰労力を農耕に利用し、半漁半農に依り健全財政の確立を目指し、経済の自力更生に自覚奮起せるは、尻岸内村の建設に一段の努力善処を期するものなり。

耕種肥培方法の改善に関しては営農計画に基づき、各農事実行組合の集約的指導に努め夫々農事技術員の来村を請い振興に努めたり。

○農事実行組合への助成

既設高岱・女那川・恵山の三農事実行組合に対し、前年同様に予算の定める所に従い、事業に対する奨励金を交付し本村に於ける農業改善に関し、模範的経営を極力勧奨指導し、その事業を助成し目的達成に努めせしたり。

○採取圃の委託経営

優良品種及び普及を目的とし、部内三農事実行組合に馬鈴薯大豆及び小豆の採取圃の委託経営を為し、耕種肥培方法の改善並びに実作病虫害防除試験に対する実習及び指導畑とし、併せて優良品種の生産並びに共同作業に依る団体精神の訓練に努め、初期の目的を達成するを得たり。

○優良品種の配給並びに斡旋

北海道農事試験場渡島支場所並びに渡島郡農会に、原種の交付並びに優良品種の購買斡旋を申請し、農事実行組合原種畑用、若しくは前年通り精農家に実費を以て分譲配給又は斡旋を為し、優良品種の普及に依る増産計画の確立を図りつつあり。

○耕地の拡張及び改良

新墾地及び荒廃地の開発に意を用い、特に、字日浦部落に於ける自家用野蔬菜類の自給自足を策し同地村有林農耕適地約一町五反歩を希望者三一戸に開放、更に同地に対する開墾補助申請の慫慂(しょうよう)(すすめる)斡旋し、本年度に於いて六〇円の交付を見たり。

字中浜地内に於ける泥炭地の改良に関しては夫々指導斡旋を為し、その他、新墾者に対する手続きを斡旋し地方費補助の交付を見たるもの四件、金一四四円なり。

○地力の維持増進

原始的掠奪農業に厄(やく)せられ地力極度に減耗せるを以て、農事実行組合の設立と共に之が恰復(ママ)並びに維持増進のため努力し、堆肥場尿溜の設置を勧奨、組合奨励事業として積極的活動を促進し相当の良績を収めつつあり。

同年十月、渡島支庁若林技師の来村を請い、全村に亘り基本的調査を為し目下同技師の手元に於いて具体案作成中なり。

昭和十一年秋季を期し、馬鈴薯増収品評会に関連堆肥品評会を開催計画中なり。

○農作物病害虫防除

噴霧器共同購入並びに使用、病害虫防除薬剤の共同購入及び、之が作業に関し実施指導を行い更に種子の消毒を奨励し、以て農作物病害虫防除陣の統制強化に努め、印刷物の配布及び農事議話等の開催に依り防除思想普及及び喚起に健闘したり。

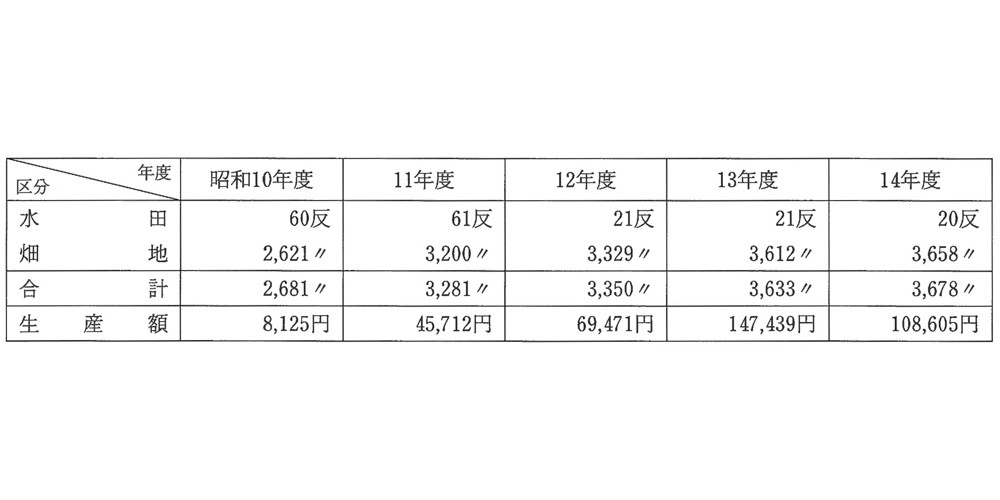

漁業への全面的依存から脱却するべく、村当局が総力を上げて取り組んだ「産業振興5か年計画」・農業の近代化・合理化の実績報告ということからか、文面の随所に評価に対する気負いが感じられる。議会での実績報告書でもあり多少の粉飾的なきらいがないでもないが、耕地の拡張・生産額などに著しい成果を上げたことは次の表でも頷ける。

なお、先にも述べたが、昭和4年5町1反歩の試験田で始まった水田耕作は、同11年の6町1反歩をピークに、天候の不順や経験等の問題もあり採算が採れず、15年(1940)にはすべて廃業せざるを得なかった。

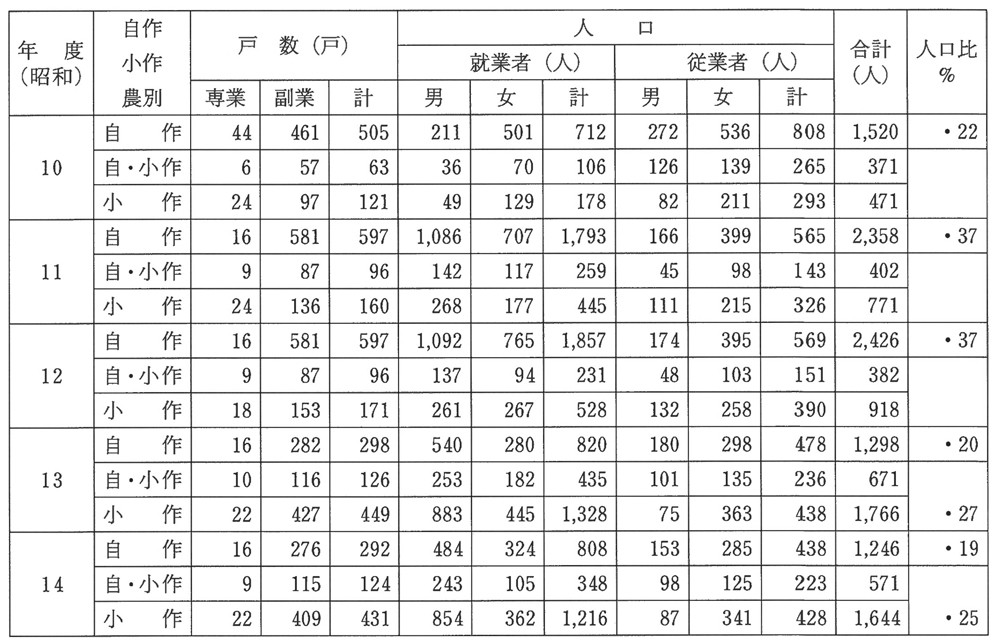

最も期待の大きかった水稲耕作は、諸々の悪条件で廃業とはなったものの、農耕地の拡張・産業振興施策の浸透にともない実質的な農業人口は確実に増加していった。

この表で見る限り、専業農家は相変わらず20戸ほどと僅かであるが、副業、兼業農家(漁家)は相当数増加している。食料(農産物)の自給率を高め家計を助けること、また、繁忙期の漁業出稼者の食料確保(支出削減)のため、これまでは、主婦・年寄りの労力に頼っていた畑仕事に男性も積極的に就き、この表の就業者では、昭和11年以降、男性が女性の数を上回っている。また、土地を借り耕作をするという、いわゆる小作農の数も年々増加し13年・14年には自作農を凌ぐ数を示している。さらに、播種・収穫など繁忙期には農業従事者(出面(でめん))を雇うまでに規模も拡大するなど、農業は、産業振興5か年計画・施策により確かに実ったと評価できるのではないか。

表9 耕地面積と生産額の推移

昭和10年度(1935)~11年度(1940)町有文書より

表10 農業人口の増加

産業振興5カ年の農業人口の推移