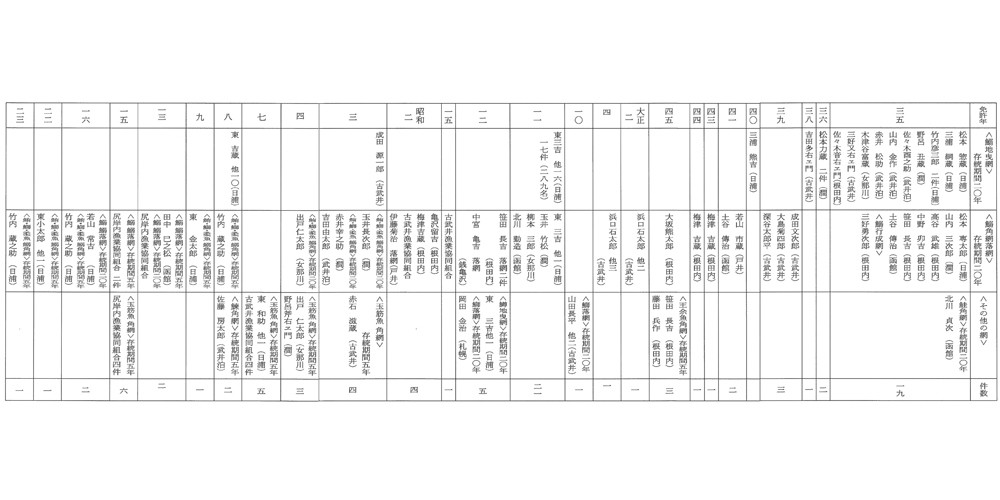

鰯漁はその年の気象、水温・海流に左右され、また、設備投資も多額でリスクも背負うが一獲千金の漁でもある。また、船の性能の向上に伴い、鰤、鮪、鮃、王余魚(カレイ・オヒョウ)といった鮮魚の函館への出荷も年々増加していった状況から、明治中期から網漁を営む漁民が増加していった。次の表は明治後期から昭和前期までの網漁免許の表である。これらの表から当時の網漁について考察を試みることとする。

『明治三五年~昭和二三年 個人別網漁免許』より(北海道立文書館所蔵)

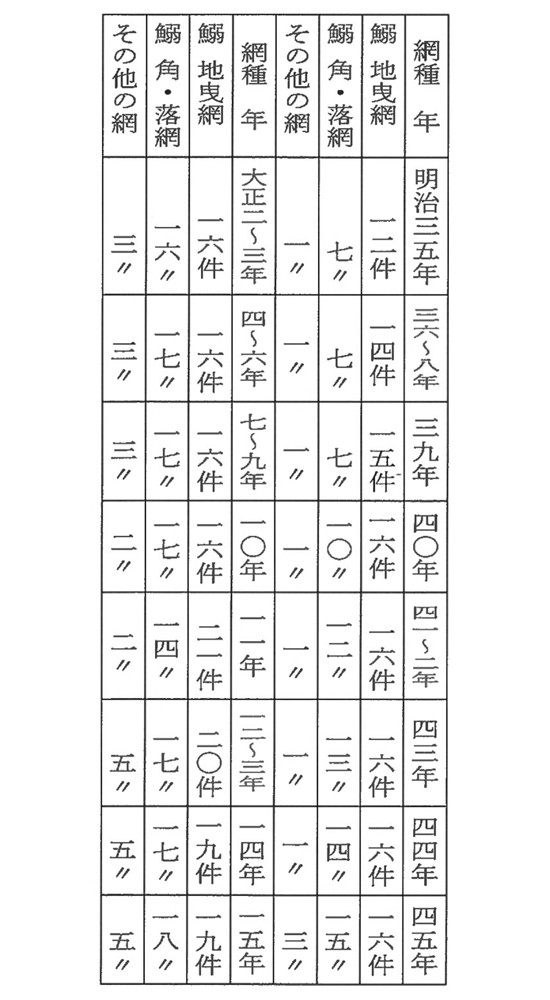

『明治三五年~大正一五年(一九〇二~一九二六) 網免許延べ件数』

明治35年以降の免許制度の資料によれば、郷土の網漁は、鰯地曳網・角網を主体に沿岸一帯で、相当な規模で行われていた模様である。ただ、これらの網漁は延べ許可件数であり、この件数イコール実際の経営件数とはなり得ない。

網種別 網の種類別で見ると『地曳網』が明治35年から40年頃まで多く、その後『角・落網』が増え、大正以降はほぼ同数となっている。地曳網は砂浜。角・落網は岩浜を主とするという海岸地形に合わせたもので、角・落網の増加は合わせて漁船の機能も重視される事から、その改良に伴ない増加したものと思われる。

魚種別 魚種別では何と言っても『鰯、〆粕・油』が主体であり、免許継続期間も殆どが20年となっている。次は津軽海峡の海流に乗ってやってくる回遊魚の『鰤・鮪・柔魚(いか)』がこれに続く、免許期間は短く概ね5年間である。これらも、鮮魚・塩蔵・鯣(するめ)として相当の生産高を示した。その他、鮭・鱒・鰊・王余魚(オヒョウ・ヒラメ)・玉筋魚(コウナゴ)がある。

免許地域別 免許の延べ件数を地域別でみると、『地曳網』は日浦22件、澗2件、武井泊3件、女那川1件、古武井3件、根田内1件、と全村に亘っており、中でも日浦が圧倒的に多い。『角・落網』は日浦12件、澗5件、武井泊2件、女那川3件、古武井7件、根田内12件、尻岸内漁協同組合7件、古武井漁業協同組合4件、戸井、函館など10件となっている。なお、この地域別件数は免許申請者の住所で網の立てる場所を指すものではない。

網漁の漁協・共同経営 網漁の免許申請については明治期、いずれも個人申請であったが大正11年になると、日浦の東三吉ら16名が17件の共同申請・許可、同15年古武井漁業協同組合(昭和に入っては、東吉蔵ら10名・尻岸内漁協・古武井漁協等)共同、漁協による経営が現れてきている。これは、経営の規模拡大により多額の資金を必要とする事、また、リスクの負担を軽くするための方策だったと推察される。