武内収太・吉崎昌一(函館博物館)・尻岸内町教育委員会

古武井熔鉱炉

序

北海道亀田郡尻岸内町古武井に、安政年間に築造された洋式熔鉱炉が存在することが広く知られていた。この熔鉱炉のもつ歴史的背景については、すでに幾多の先学によって、いろいろな意見が発表されている。函館博物館では、昭和39年秋に道教育委員会の要請により、この熔鉱炉址の発掘調査をおこなった。調査の目的は、あくまでも“遺構”の研究であり、散在している古文書からその歴史性を問題にすることではなかった。したがって、われわれの研究成果が、文献史学者の手によって活用されて、はじめてこの遺構が史跡として、また、技術史上の重要な資料として生きてくるのである。このような考えのもとに、この略報中では、古文書関係の資料についてはあまりふれていない。

調査にあたっては、尻岸内町教育委員会、恵山地方史研究会、浜田昌幸・玉谷勝・中野仁助の諸氏、函館ラ・サール高校歴史研究部、函館中部高校郷土研究部ほか多数の町民のかたがたに応援して頂いた。

遺構の立地と状態

古武井熔鉱炉は、北海道亀田郡尻岸内町字高岱99番地にある。遺構は古武井川の現河床面より2~3メートルの比高をもつ低位段丘上に築かれている。現海岸線からの距離は900メートル。遺構付近の地表は、近接する高位段丘の規定部からの湧水の影響もあって、常時湿潤である。遺構のある土地は、尻岸内町古武井在住の斎藤兼雄氏の所有地で、熔鉱炉の部分だけは耕されていない。

調査が行われる以前の遺構は、約3メートルの高さをもつ直径16メートルのマウンドと、その一部から突きだした巾10メートル、長さ10メートル、高さ50~70センチメートルのプラットフォームからなっていた。マウンドの中央から北西部位にかけて、大きな堀込みがあり、近年、何らかの目的で採土がおこなわれたように見受けられる。マウンド・プラットフォームとその付近には、石垣の一部と考えられる加工された石塊や炉の一部であったと思われる大型のレンガが散乱していた。遺構の全表面にわたっては、ヨモギ・イタドリなどが生えしげっており、また、マウンドの上には約6年を経過したと思われる濶葉樹が3本ほど根をはっていた。

地主の言によれば、昭和26年頃にはプラットフォームの周囲をめぐる石垣は、もっと高くまで積まれており、それをくずして他で使用したことがあるという。また、プラットフォームの上面には、大型のレンガが敷きつめられていたというが、調査した限りではこのことを確認することができなかった。しかし、少なくとも、昭和26年頃までは、この遺構が、現在よりもより良好な状態で保存されており、その後かなりの人為的な破壊が加えられ現状にいたったと考えてよいと思う。

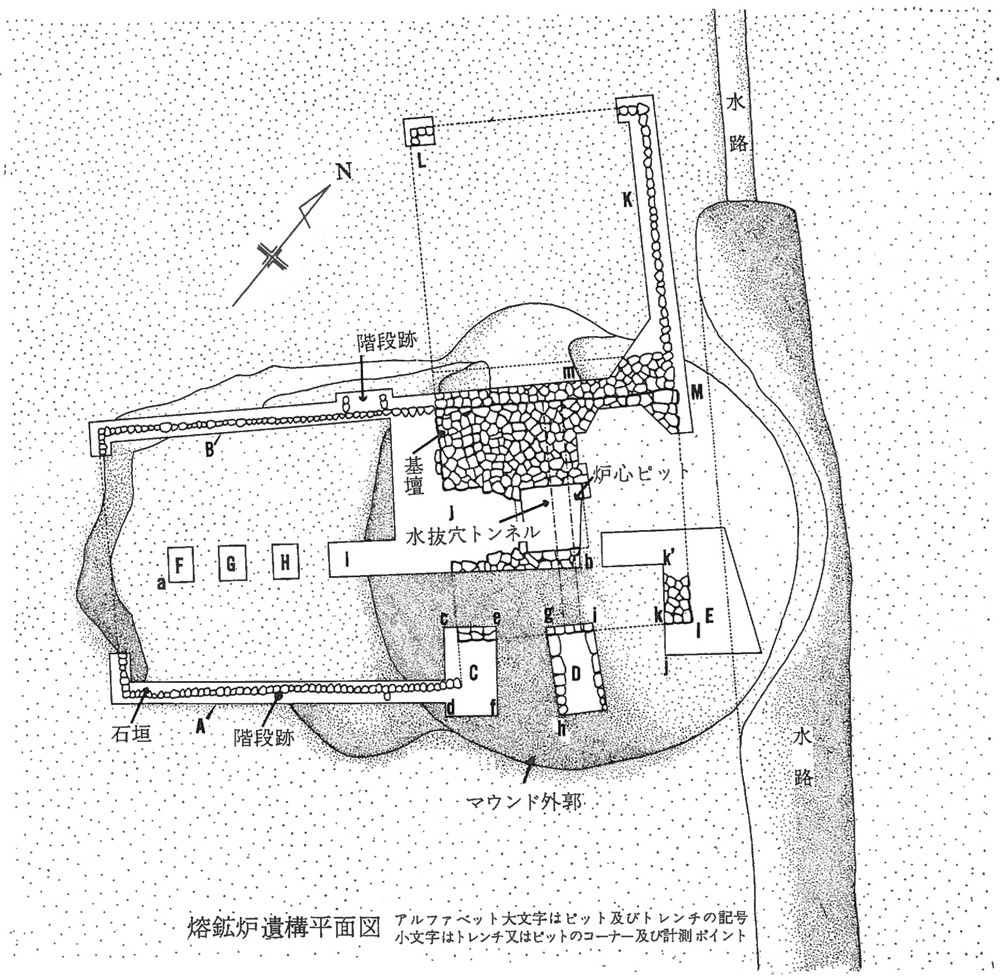

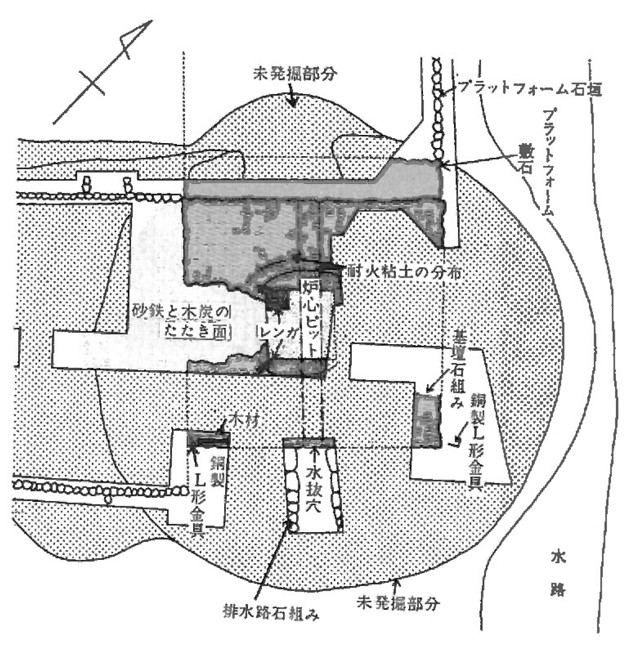

遺構の調査(第1図・第2図)

調査は、まずマウンドとプラットフォームの埋没構造を調べるため、遺構の中央にテストピットF、G、H、I、Jを設定することではじめられた。その結果、I区から砂鉄と木炭を多く含むタタキ面を、さらにJ区では、炉心と思われる耐火粘土と石組構造の存在が明らかにされた。それでJ区を東北方向に拡張し高炉の石組基壇の範囲を調査した。また、高炉基壇の南西辺を確かめるため、テストピットC、D、Eを設けた。こうした石組基壇の発掘中、その東北辺に沿って一段と低い敷石のあるプラットホームがみつかった。このプラットホームは、完全に埋没しきっており、地上には全く露出していなかった。それで、この遺構の広がりを追ってテストピットとトレンチK、Lを設定した。一方、以前から知られていたプラットホームでは、まわりの石垣を検討するために、トレンチA、Bを設定した。このほか、遺構の周辺をボーリング棒で探査したが、特に埋没構造物の存在を示すような微候は発見できなかった。したがって、以上の発掘で遺構の概略を知り得たと推定し、第1次の予備調査を打ち切った。

高炉基壇と基壇上の構造について

[図]

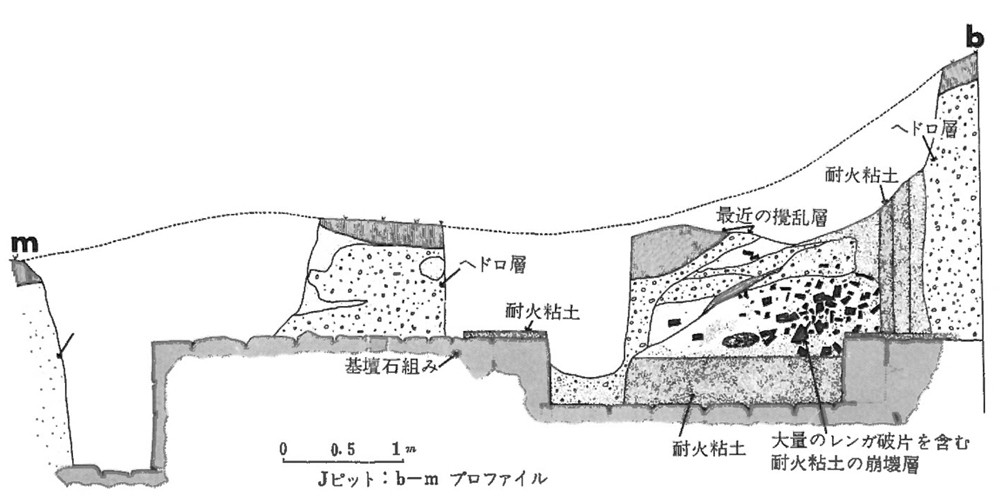

発掘では、高炉の基壇と湯口およびフイゴ座の一部が確認された。調査にとりかかる前までは、マウンドの内部に高炉の構造体が埋没しているのではないかと考えられていた。しかし、発掘が進むにつれて、高炉本体を構成するレンガの遺構は、姿をとどめないまでにくずれ去って(または、くずされて)いることが判明した。そして、炉心と思われる部分に近接して、ほんの僅かながらレンガが、プライマリーと考えてよいような積み重なりのまま発掘されたにすぎない。(第1・2図版)

炉心付近には、第3図・3図版にみられるように、耐火粘土とレンガ片が雑然と堆積していた。この地点のレンガには、完全な形をもつものがほとんどない。これらの事実は、炉を構成していたレンガが、時間の経過によって自然崩壊したものでないことを物語るものかもしれない。

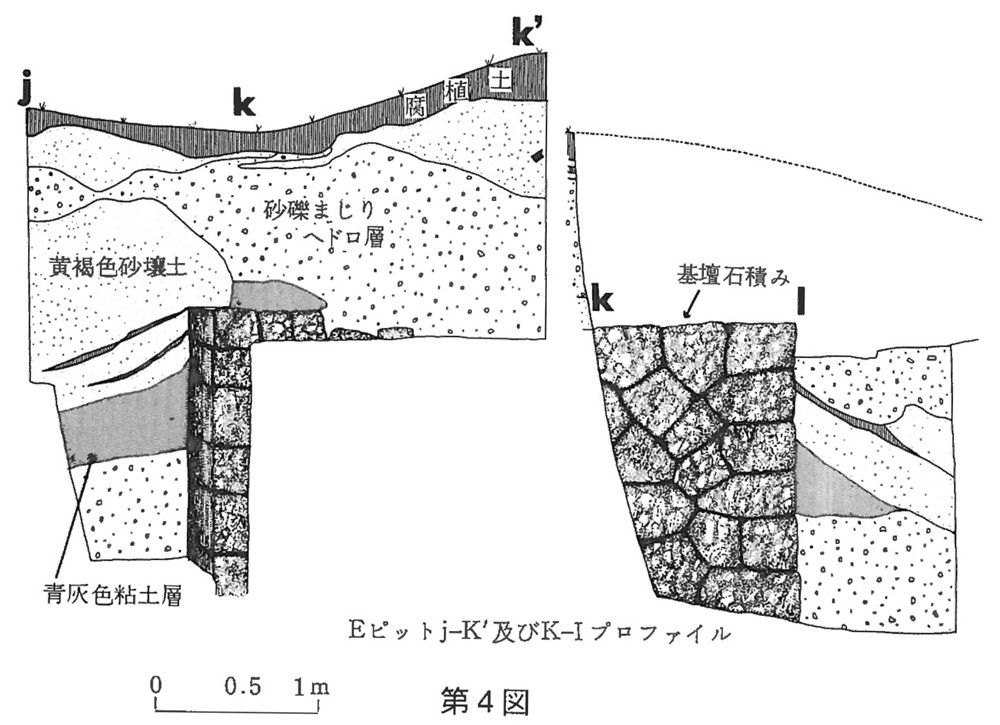

高炉本体の保存が悪いのに反して、基壇(基礎)はきわめて良くその原形を保っている。それは1辺18メートル強のほぼ正方形に近い平面をもつ。湯口が築かれていたと思われる1劃を除いて40~50センチメートル角位の安山岩(目地積みである)を敷きつめ、石と石の間隙には目地として石灰がつめられていた。この石だたみの下部には、割石がぎっしりたたきつけられている。この基壇は、Eピットでの観察によると少なくとも6段の石積があり、その高さ2メートル強である(第4図)。基壇のベースは粘土質の砂礫層であり、充分に高炉の荷重に耐え得るものとみられる。

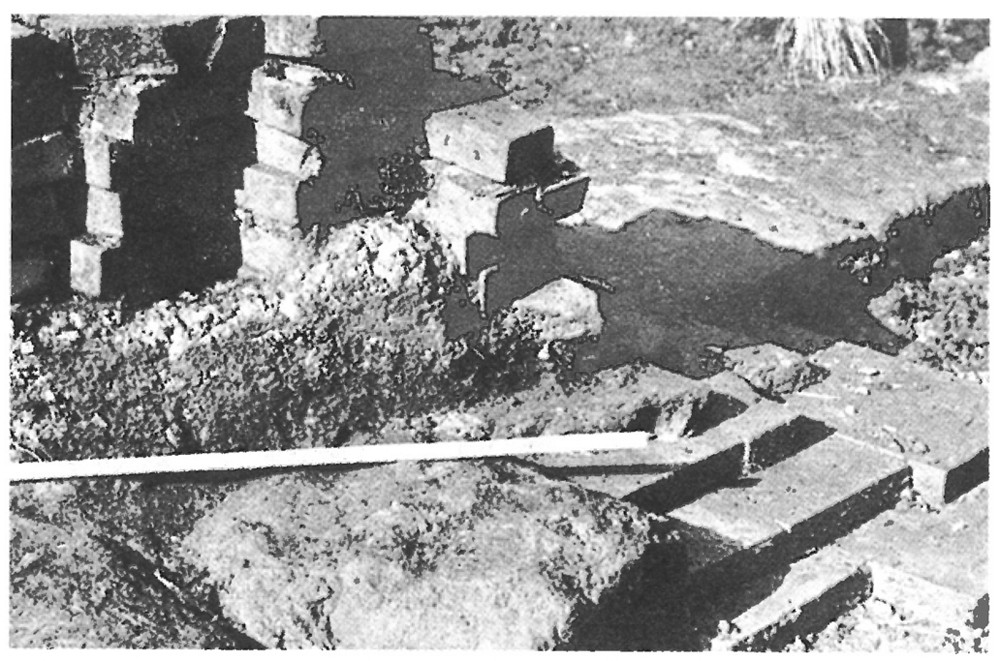

第1図版 発掘中の基壇と炉心ピット

第2図版 炉心ピット中にしかれた大形レンガ(上下)とそのわきにみられたレンガ積み

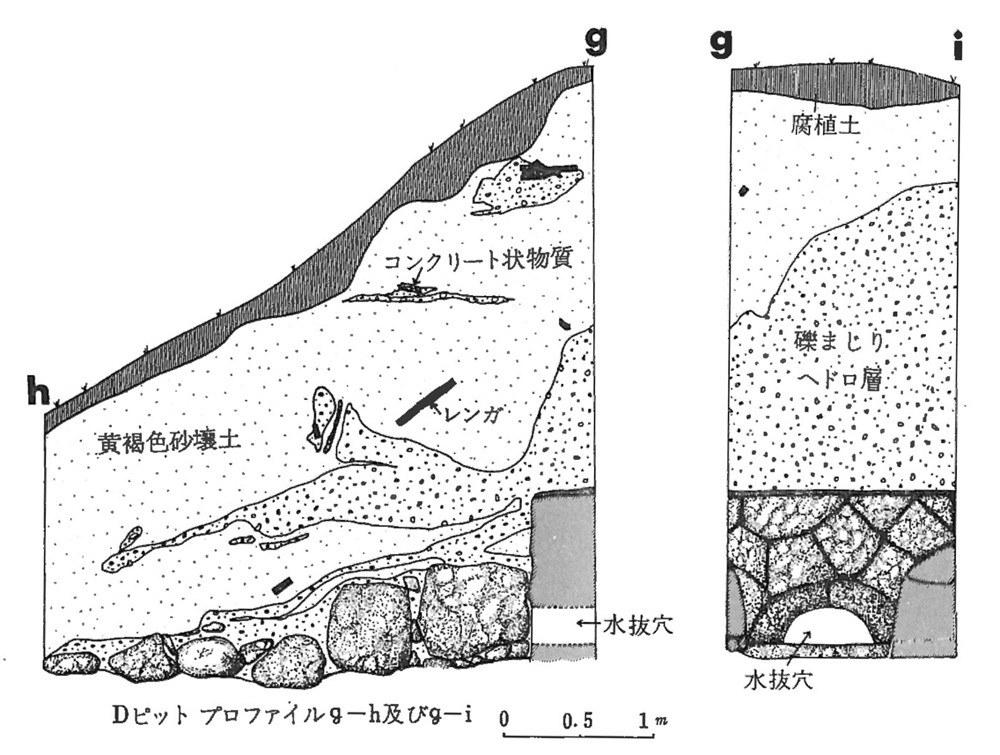

Eピットのj−kプロファイルからみると、ベースの土層に類似した二次堆積層が石積みの下半分をほぼ水平の状態で覆っており、それより上の土層の堆積とは様相が異なっている。また、Dピットにみられた水抜き穴と排水路のベースは、基壇表面から1メートル強で、先に説明したj−kプロファイルの基壇上面からベースの土層に類似する層の表面までの深さとほぼ等しい。この両事実から基壇の上面は、地表上に1メートルの高さで露出していたことが推定される。

Eピットでは、水路に面した基壇の石積みが崩壊していた。これは、水路に面した部分の土層が軟弱であったためひきおこされたのだろう。

基壇の中央には、2.5メートル四方の1段と低い窪みがつくられている。これに、炉心ピットという仮称を与えておこう。このピットの東隅には、46センチメートル×29センチメートルで厚さ4・5センチメートルの大形レンガが、炉心ピット外の基壇面と同じ高さになるように、4重に敷きつめられていることが確認された(第2図・2図版)。これらのレンガの下には、耐火粘土が約40センチメートルの厚さで敷かれており、その下に敷石がある。この大形レンガは、部分的に残っていたが、その下にみられる耐火粘土はピット全面に残されている。だから、かつてこのピット全体に、同種のレンガが敷きこまれていたと考えられる。また、ピットの西南辺には敷石が見られなかった。だが、この部分の耐火粘土の末端はシャープに切りたっており、そこに石組みの目地を埋めるのに使用されている石灰が付着しているのがみられた。だから、この部分にも、かって石組みが存在したと考えてよいだろう。

ピットの西隅および南隅には、「ろの3」サイズ(後述)のレンガが積み重なったまま検出された。これらのレンガは梯形(台形)のものだが、それが、たがいちがいに組まれていた(第2図版左上)。また、このレンガ積み遺構の下には、約2~3センチメートルの厚さに耐火粘土が敷かれている。この耐火粘土は、レンガ積みの残っていないところへも追跡できた。第2図の炉心ピットを囲んで描かれた線と、ドットで示された部分が、その耐火粘土の分布範囲である。この耐火粘土は、良くみると2種類ある。レンガの直下に敷かれている粘土質のものと、その外側をとりまくように分布する、やや木目の粗いものとである。プロファイルb−mでも、粒度の異なる耐火粘土が互層して発見された(第3図)。それで、この僅かに残されたレンガ積み遺構の位置と、耐火粘土の分布から、炉心部の構造が推定できる。すなわち、中央炉心のピットをとりまいて高炉本体が筒状にレンガで作られており、それを耐火粘土がまいていたにちがいない。また、それらの耐火粘土を、b−mプロファイルおよび、b−Iプロファイルで耐火粘土の外側にみられた砂礫まじりのヘドロ層が厚くカバーしていたようにみられる。

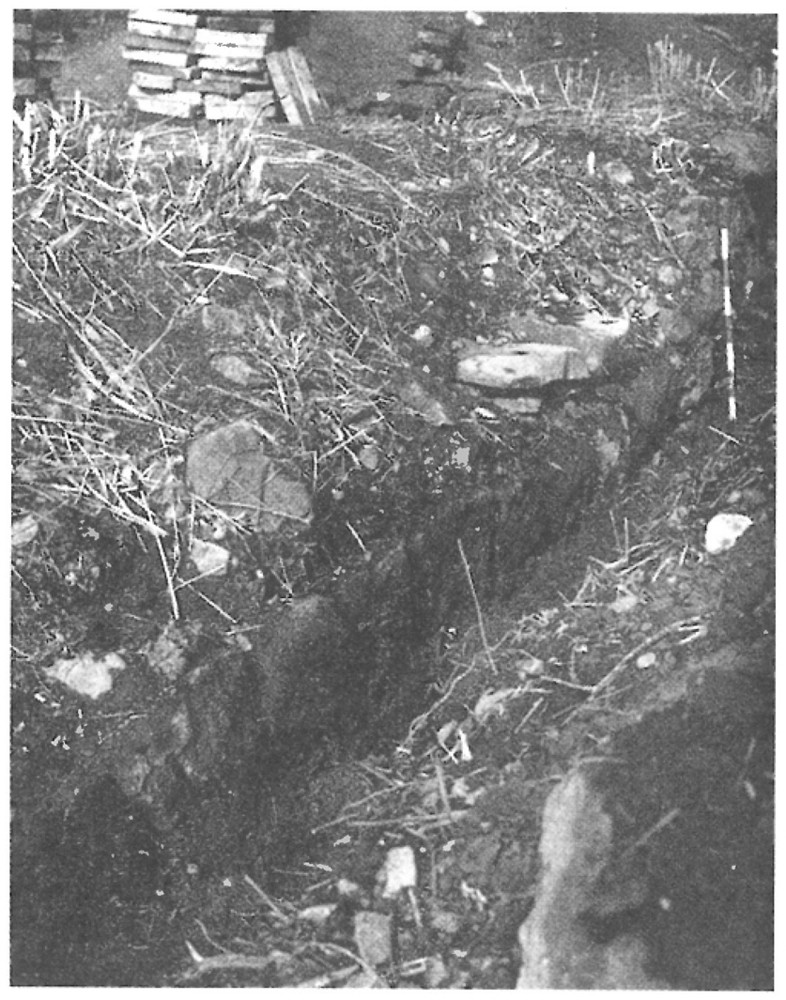

第3図版 b-mプロファイル部の1、大量のレンガ破片が出土する。名側の白っぽい層は耐火粘土の曹。スケールは1m。

炉心ピットから西南方向にかけては基壇表面の石がなく、その部分が、あたかもロートの口状に開いている。炉心ピットの中やその周辺をとりまいていた耐火煉瓦や砂礫質のヘドロは、この部分だけ断ち切れたようになっており、存在していない。そのかわり、基壇表面とほぼ同じ高さで焼けた砂鉄と木炭が、あたかも“タタキ”のような状態で拡がっている(第2図)。このタタキ状の面はIピットの中央まで分布していた。だから、炉心ピットからの開口部位が水路と関係ないプラットフォームに面していることからみても、この部分からIピットにかけての位置に、湯口があったことはまず間違いないであろう。特に、I区とそれに接するJ区の一部には、多量のコンクリート状の土塊(タタキ土?)が集中して発見されている。これは湯口の付近に作られた何らかの構造の遺物である公算が大きい。また、基壇の西南辺に面したところで、礎石ようの置石があったことも、前述の見解とから見合わせて注目する必要があろう。

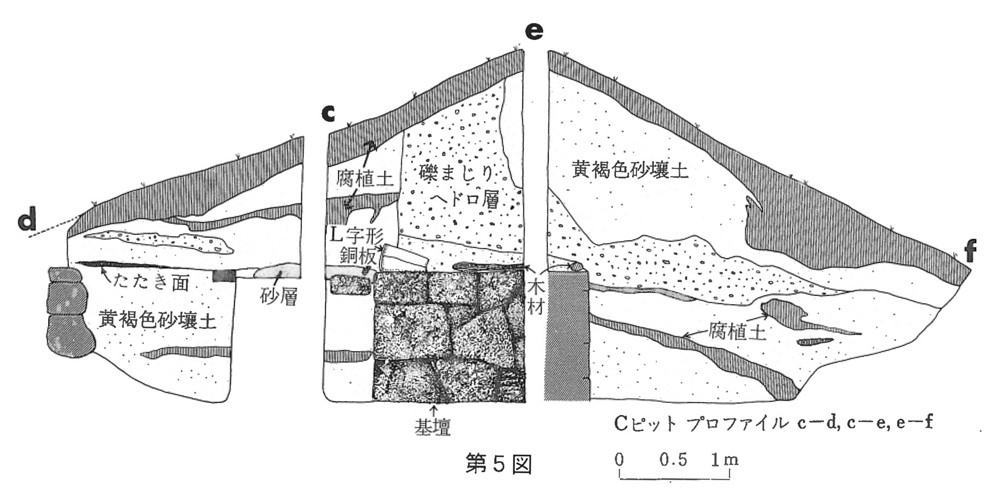

基壇上の構造を知る上の、重要な手がかりのひとつはCピットで発見された。基壇石組み上のコーナーから、32センチメートル×25センチメートルで厚さ0.5ミリメートルのL字形銅板が出土した。銅板には、その両端、両側及び突合わせ部に沿って銅製の鋲が打たれている。また、腐朽した木材が基壇の端に沿って検出されており、銅板はその木材の直角に交わるコーナーをカバーするような状態で出土した。ようするに、この銅板は、基壇の端に沿って構築された木組みの突合わせの部分を補強していたものと理解される。同種の銅板、Eピットの石組みから転がり落ちたような状態でもう1個発見されている。

Cピットの銅板のおかれてあった付近が、比較的プライマリーの状態を残していたと考えるならば、もうひとつ重要な推定が可能である。それは、銅板に接した部分の砂礫層ヘドロ層が、人為的にきりたっているようにみられることである(第5図c−eプロファイル)。しかも、この部分は、他の土層とまったく異なって固い。だから、こうしたヘドロ層は、プライマリーの状態では、外側が板で補強された「壁」を形成していた可能性が大きい。銅板とその付近に残存していた木材は、こうした構造の名残であろう。

基壇でみられた特異な構造のひとつに水抜き穴がある。これは基壇の表面から約1メートル下を西北から東南方向−すなわち、水路と並行して基壇の中央を−に作られた半円形の断面を持つ小トンネルである。最大巾は60センチメートル弱、高さが30センチメートル弱である(第6図)。この小トンネルの東南部位出口には大形の礫をもって排水路らしきものが構築されていた(第6図)。水抜き穴の内部は切り石で作られており、トンネル中央部(炉心の直下)でもそれらの間隙が10ミリメートルをこえることがない。小トンネルの反対側の口も、前述の部分と大差はないが、ただ礫を並べた排水炉はなく、石を敷きつめたプラットフォームの表面が直接現れている。

プラットフォームの構造

発掘着手以前に、マウンドから西南に突出した低いプラットフォームのあることが知られていた。その高さは50~70センチメートルであった。このプラットフォームの周囲は、目地積みで石垣が作られている。保存は悪く、3段以上残っているところはほとんど見られない。(第4・5図版)。石垣に使用している石は、安山岩で35センチメートル×20センチメートルくらいの面をみせるものが多い。マウンドに相対する側のプラットフォーム端は、石積みの保存が特に悪く、その中央部の石は、完全に除去されて残っていない。

Aトレンチ、Bトレンチともに、石垣に接して石積階段の痕跡が認められた。階段の巾はAトレンチ側が4メートル、Bトレンチ側が1.5メートルである。そのほかに、昭和26年ころまでは、プラットフォームの先端にも石積階段があったらしいことが地主の言によって想像される。 現在、プラットフォームの上面には、何らの構造もない。

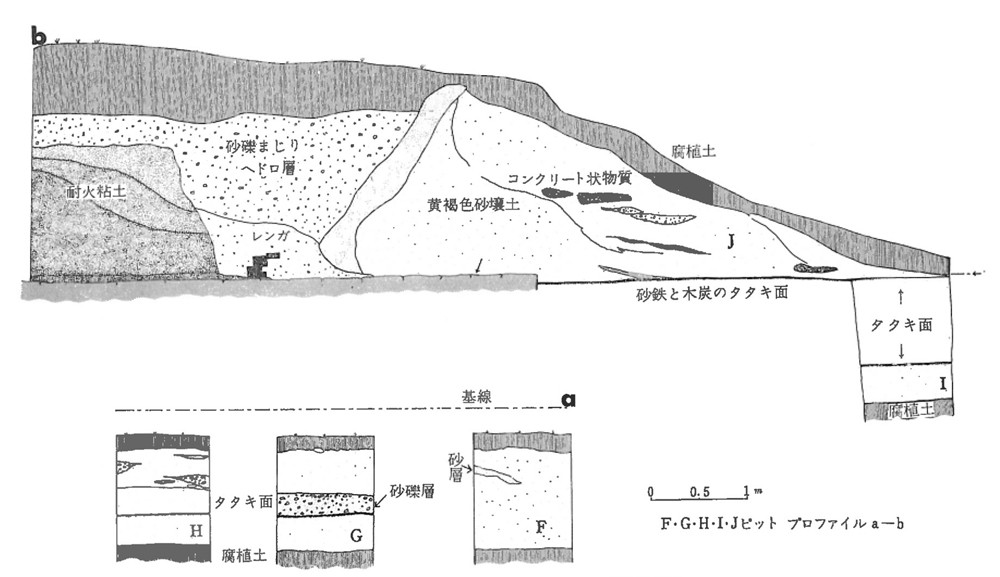

テストピットF、G、H、Iでは、おおまかにいって地表から20センチメートルほどの厚さで、やや黄色味がかった植物質の腐植を含む細かい砂層、その下に約1メートルの厚さで砂と礫と粘土の不規則な積み重なりが見られる。そして、地表から1.2メートルほどで過去の地表と考えられる植壤土に達した。G、H、Iでは、地表から80センチメートルほどのところに踏み固められたような面が認められた。これは、おそらく炉の建設過程でできたもので、意図された構造の一部とは考え難い。Iピットでみられた砂鉄を混ずるタタキ面の高さが、現在残っているプラットフォームの上面にほぼ近いことを考えても、この推定に誤りはないだろう(第7図)。

マウンドより北西方向に作られたプラットフォームは、前述のものよりはるかに低く、完全に地下に埋没していた。

高炉の基壇中に設けられた、水抜き穴の下部とほぼ等しい高さで、基壇と並行して3~4列の敷石がみられる。この敷石の末端と水路との関係を調べているうちに、敷石面と同じ高さで列石が見いだされた。これがKトレンチで明らかにされた水路と平行に並べられた列石である。それでテストピットLを掘り、こうした列石が長方形のプランをもつこと、その大きさは前述のプラットフォームと大差のないことをつきとめた。列石の大きさはあまり統一されておらず、自然石を利用したものも多い。部分的に炭の多い箇所が見られたが、それ以上の構造は発見できなかった。

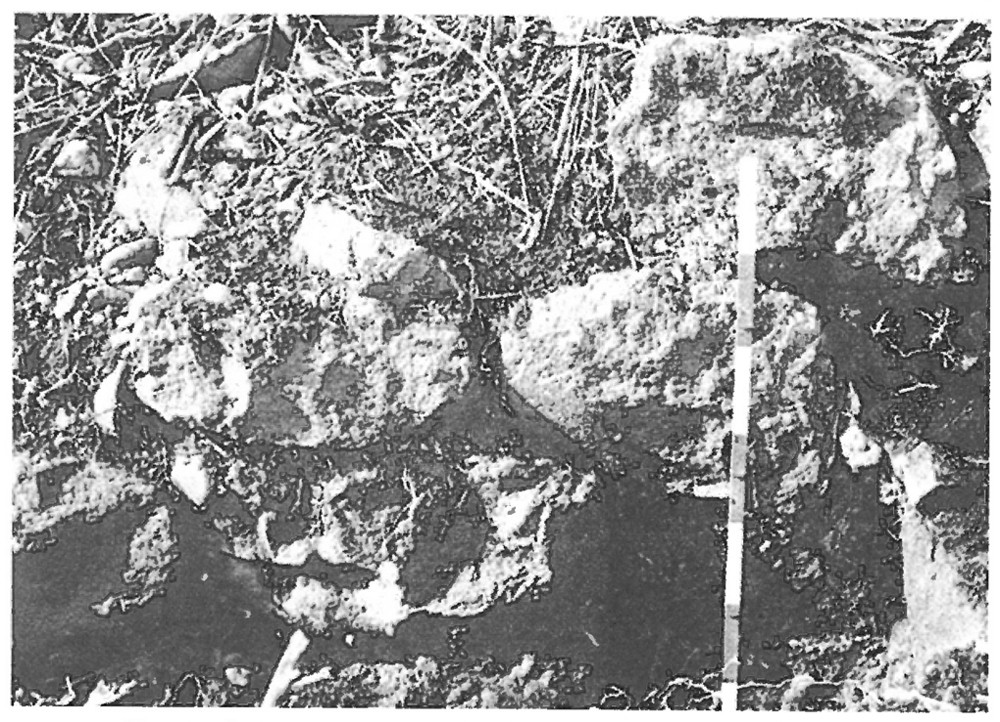

第4図版 Aトレンチで発見された石垣の一部

第5図版 Aトレンチの石垣で保存の良い箇所

水路について

古武井川に沿って、約1,500メートル近く、かつての水路が断続的に追跡できる。この水路は、低い方のプラットフォームの付近で、急に低く下げられ、そこから深さ2メートル、巾3.5メートルくらいの大きさとなる。そうして古武井川と合流する。しかし、合流点は、埋没のためはっきりしていない。水路は、1年のうち特に湿潤な季節に、その底部に水が溜まる程度で、常時は空堀となっている。

その他の遺構について

熔鉱炉の周辺に、ところどころ炭と砂鉄の多く分布する地点が認められた。おそらく、こうした原材料の集積場と推定されるが、時間と費用の関係で十分な調査をすることができなかった。

発見されたレンガ

マウンド部分の発掘中に、多数のレンガが完全な形や破損した状態でみつかった。これらのレンガには「い」「ろ」「は」……という文字が記されており、さらにこれに付して 「1」「2」「3」……などの数字が書かれている。それらの大きさは表に示したとおりである。

特殊なものとしては、ウメの花を描いたもの、男性生殖器を表したらしい線がきのものなどがあった。

発見されたレンガの中に、強い火にあたったりスラグの付着したものがあるとすれば、この高炉が使用されたかどうかを知る上に重要な手がかりとなる。それで、特にこの点に注目しながらレンガを点検した。しかし、強熱にあたった痕跡のあるものは意外に少なく、10例ほど見つかっただけである。そのうち1個は、明らかにスラグの跡が認められた。しかし、レンガ全体量からして、こうした使用痕跡の甚だしいものが異常に少なかったことは注意されるべきであろう。

調査の結論

高さ2メートル、長さと巾がそれぞれ18メートルの石組基礎の上に、外径4メートルほどのレンガ積みによる高炉本体が構築されていた。その炉を耐火土、砂礫まじりのヘドロ層がとりまいていたと思われる。その外側には、積み上げた土砂の崩壊を防ぐため板で囲ってあった痕跡があった。こうした板囲みの高さが、どのくらいか復元する根拠が失われている。しかし、砂礫まじりのヘドロ層の現在の高さ−ほぼマウンドと同じくらいとみてよい−までは確実に木材で覆われていたように推定されよう。

フイゴ座は、水路と並行して作られていた低いプラットフォームの上に設けられていたと思われる。このフイゴの動力として、水路の構造から水車が用いられていたことは明らかである。だが、この水車がどのようなものであったか−上かけか下がけか−という点については解明できなかった。

また、スラグの付着したレンガが検出されたことから、この高炉が少なくとも1回は使用されたとみてよいであろう。しかし、強熱によって変質したレンガが意外と少ないことから、そう何回も使用されたとは考えられない。

遺構保存に対する2,3の意見

わが国の高炉として、もっとも古く着工されたものとして、技術史的にみても重要な史跡である。調査のため、マウンドの土砂を取り除いたことで、基壇その他の石組が露出し、崩壊の危険が高められたと考えられる。これを防止するために、セメントによる石組の補強工作が必要と思われる。また、遺構の周囲に柵を作り、みだりにその中へ人々を入らせず、レンガなどの保存に当たる必要があろう。

また、高炉基壇の水路側を完掘して石組の補強を行う必要があろう。また、周囲の畑を一部購入して、遺構周辺を一般に開放せしめることが望ましい。

川上レンガ製造跡

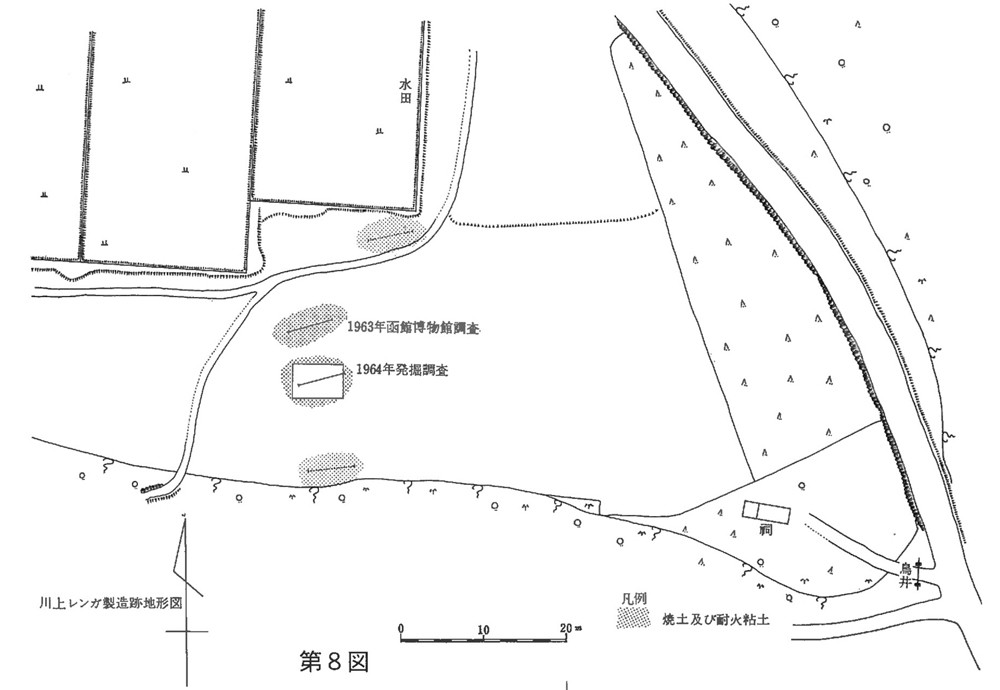

古武井熔鉱炉調査の一環として、そこで使用された耐火レンガの製作跡を検討する必要があった。それで、熔鉱炉調査にひきつづき、道教育委員会委嘱による、尻岸内町字川上の井戸竹作氏所有地内にある俗称レンガ場を発掘することになった。この遺構は、尻岸内川に面した低位段丘(20メートル段丘)上にあり、1963年度(昭和38)には、函館博物館により、その一部が調査されている。遺構のある段丘上は、その過半部が造田により旧地形をとどめていない。しかし、レンガ焼きのカマのある付近は、地元民の理解があったため、造田区域から外され、かろうじて破壊から免れていた。

遺構は、海を望む段丘崖の付近に並んでいる。地表に散っている焼土から、およその位置は見当づけられる状態であった(第8図)。1963年度の函館博物館による調査と、焼土の分布によって確かめられたカマ跡は4か所ある。このうち保存の良さそうなものを選んで発掘した。

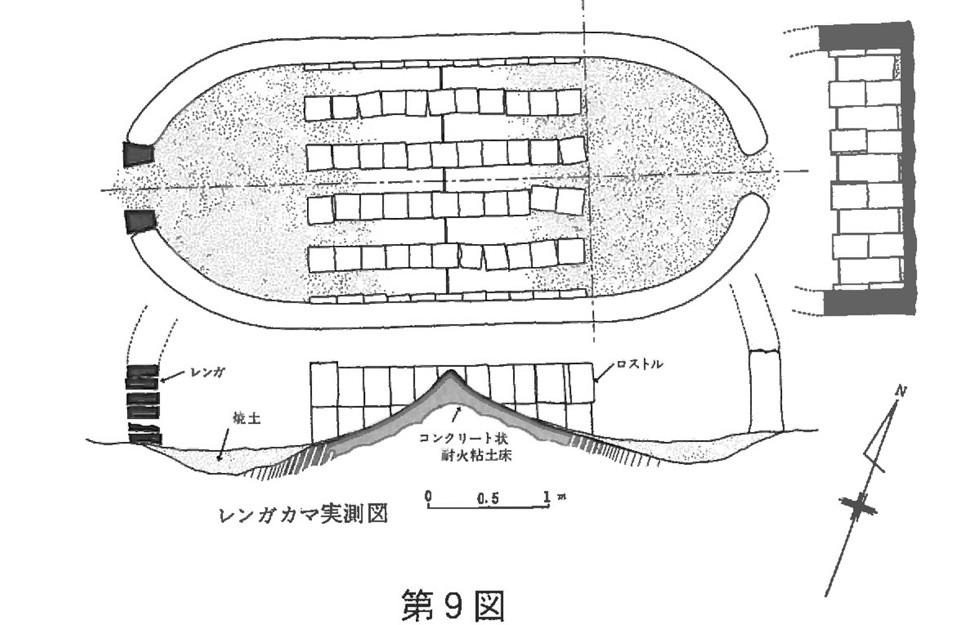

地表直下からすぐカマの構造に突き当たり、第9図・第6図版にみられるようなレンガのカマが発見された。最大長が5.5メートル、最大巾2.4メートルの舟形の外郭をもち、その中に4列のロストル(特殊レンガ)がみられる。外郭は、外側が耐火粘土、内部はロストルと同質の材料で作られており、その厚さは約25~33センチメートル。この外郭の両端に焚き口がある。焚き口付近の土は強く焼けていた。また、一方の焚き口には、その両側にレンガが積まれていた。

ロストルは、20×20×30センチメートルの直方体を2段に積み上げて作っている。この上に、厚さ2センチメートルの耐火粘土がカバーしていた。ロストルの各部は、高熱のためガラス質化している場合が多い。

カマの中央部の炉床は、ロストル上面近くまで高められている(第9図)。前述の焚き口の状態と、こうした炉床の中央部でのたかまりから、このカマには、その中央部に煙道が設けられていたと推定できそうである。ロストルおよび炉床の下には、約10センチメートルほどの厚さで耐火粘土が敷かれており、その下は腐植土であった。カマの内部には、壊れたレンガが少量散乱していた。そのうちから、古武井の熔鉱炉で使用されていたものと同質、同サイズ、同記号(ろの3)をもつものが検出された。この他に、レンガを焼く際にレンガどうしの密着を防ぐため、使用されたT字形の土製品が1個発見されている。

発掘されたレンガのカマは、その長軸方向が1963年に調査されたものとほぼ同方向である。また、ボーリング棒による試錐と焼土の分布から他の2基もほぼ同方向に並んでいることが判明した。これは、この段丘上における風の方向と関連して理解すべきであろう。

<註>

この調査報告は、昭和39年(1964)から40年にかけて、函館博物館が北海道教育委員会の委託事業として、発掘調査し、この結果をまとめたものである。なお、本会はこの資料の保存活用に資するため、このたび本誌にとり上げることとした。

なお、この史跡については、『古武井熔鉱炉跡』・『女那川煉瓦製造所跡』なる名称で、昭和43年(1968)3月17日付をもって、道指定文化財となった。

第6図版 川上レンガカマの発掘終了時、スケールは1m

史跡 古武井熔鉱炉址

第1図

第2図

第3図

第4図

第5図

第6図

第7図

第8図

第9図