一応従来の創建年代の順に、町内各神社の沿革概要を述べてみたい。

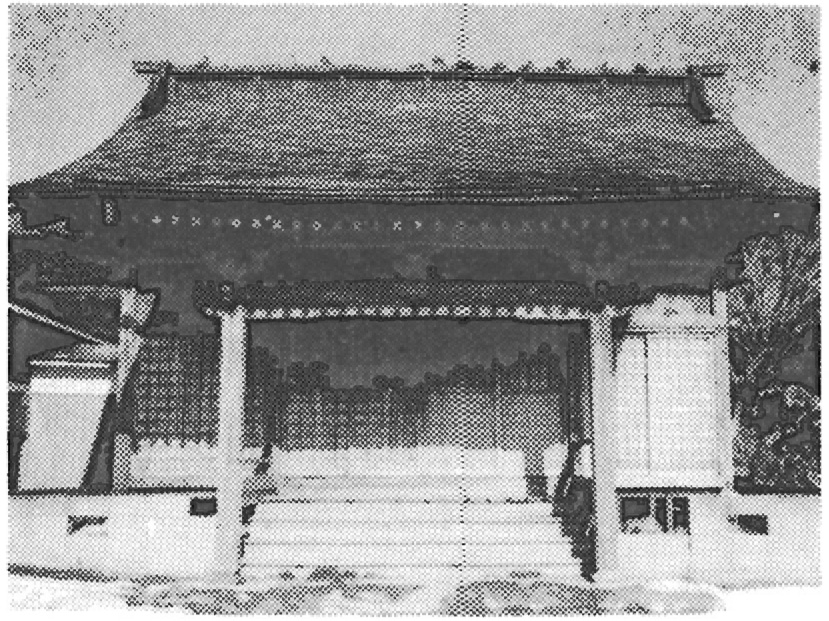

一、小安八幡神社

寛永二年(一六二五)の創建と伝えられ、祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)である。町内最古の神社であり、この頃から西部地方に和人が定住するようになったことを物語っている。

小安神社

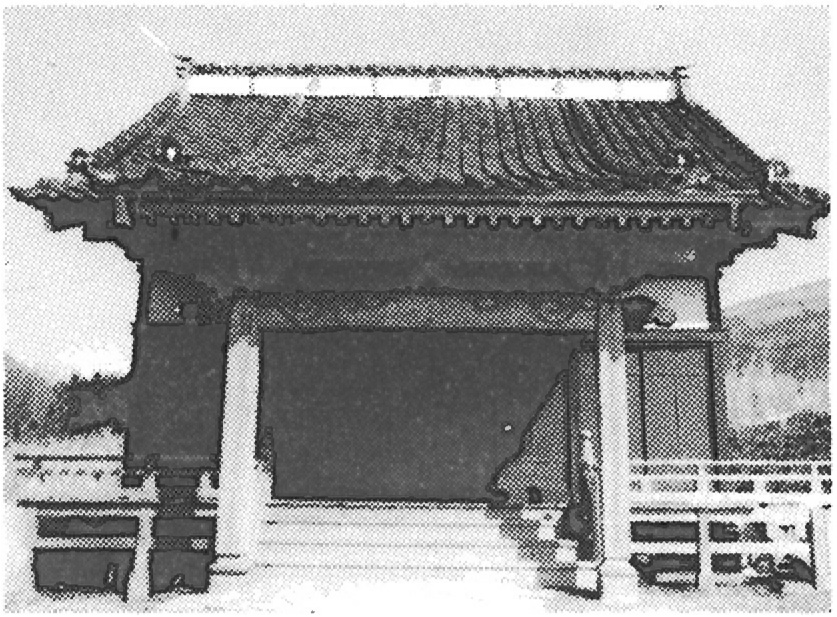

二、釜谷神社

元禄元年(一六八八)の創建と伝えられ、祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)である。小安八幡神社より六十二年後に創建されている。

釜谷神社

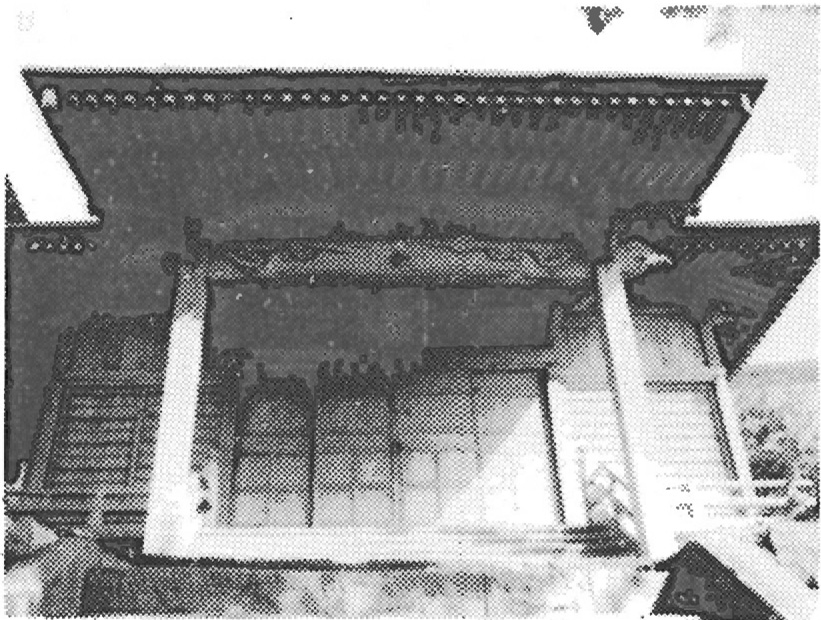

三、瀬田来稲荷神社

汐首神社

両社とも元禄四年(一六九一)の創建と伝えられ、瀬田来稲荷神社の祭神は倉稲魂命、汐首神社の祭神は事代主命(ことしろぬしのみこと)である。

汐首神社

瀬田来神社

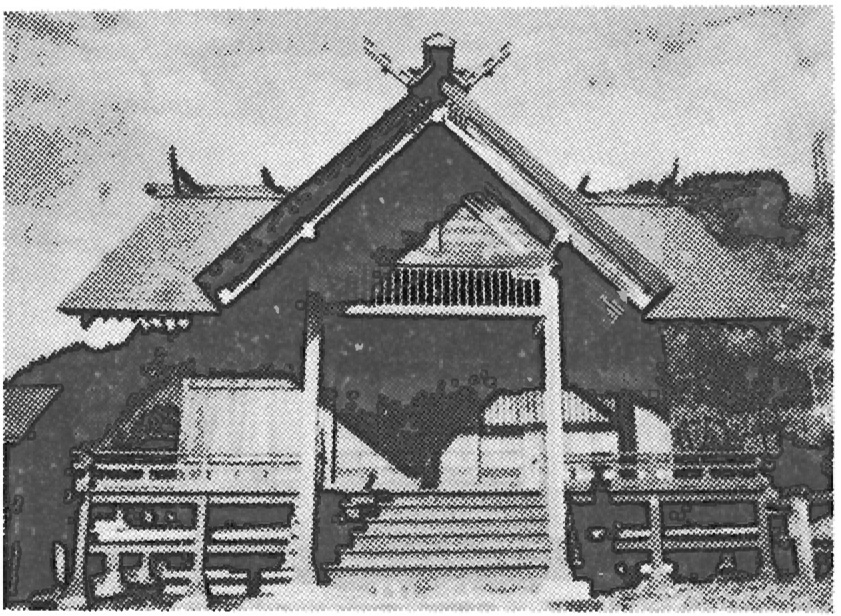

四、宮川神社

明和二年(一七六五)の創建と伝えられ、祭神は北海道では珍らしい大日霊貴命(おおひるめむちのみこと)である。創建当時から現在地に社殿を移転するまでは、現在の登記所のあたりにあった。

宮川神社

五、鎌歌稲荷神社

明和四年(一七六七)の創建と伝えられ、祭神は倉稲魂命である。この神社は氏子が少なくなり、経営が困難になったため、昭和二十六年宮川神社に合併された。

六、原木稲荷神社

明和六年(一七六九)の創建と伝えられ、祭神は倉稲魂命である。

原木神社

現在戸井町内には六社あり、各社とも創建以来幾度も改築されて現在に至っている。昔は函館山ノ上大神宮の宮司が、戸井の各神社の宮司を兼務していた時代もあったが、近世になってからは宮川神社の宮司が他の五社の宮司を兼務するようになった。

宮司が六社兼務となってから小野孝徳、小野武男となり、現在は小野武男が六社の宮司を兼務している。

六社の例祭には近郷の宮司が集り、湯立(ゆだて)て式を行い、松前神楽を奉納している。松前神楽の〆引舞に使用する日本刀は戸井の浜町在住の刀工芳賀国賀(くによし)(本名竹松)が鍛造、研磨したものである。