・この年春、森・尾白内・砂原方面で茅部鰊大漁となる。このため椴法華から船ごと出稼に行く者が出る。

・四月 椴法華村に巡査駐在所設置。

この時駐在所が設置されたとはいっても常駐の駐在所が設置された訳ではなく、事件が発生した時や定期的又は調査連絡上必要な時のみ来村し、警察事務を行う場所が設置されたという意味である。

・五月 米価騰貴し住民の生活を圧迫する。椴法華村は出稼やこの後の烏賊の大漁により比較的恵まれていた。

・七月 北海道庁は内閣総理大臣の指揮監督下より、内務大臣の指揮監督下に属することになり、北海道庁の各部各課の力が低下する。

・この夏、亀田郡昆布漁不振前年度収量の約半分となる。七月二十五日より採取をはじめ、十月二十日終了までに実数二十五日採取昆布各種、三千二百二拾三石四斗を採取する。

・この秋、椴法華村烏賊大漁となり大量のするめが生産される。

この頃下海岸地方では輸送機関の未発達や貯蔵方法の未開発のため、漁獲量の大部分がするめに加工されていた。

・この年、函館では烏賊が大漁の時、十銭に生烏賊が七八十尾から百尾といわれており、椴法華村で大漁した時はもっと安かったようである。

・九月七日 函館の沖合で烏賊釣船多数遭難。

この日約二百隻の烏賊釣漁船が函館沖へ出漁中、天候が急変し大暴風に襲われ、このため約三十隻が遭難し七十名が生命を失なうという大海難が発生する。(当時の函館新聞を参考とする。なお新北海道史九巻では数百名溺死と記す)なぜこのように多数の人命が失なわれたのであろうか。その原因として、

・小型の無動力船であること。

・天気予報が全べて人間の勘に頼られていること。

・救助対策がほとんど無いに等しいこと。

・港湾設備が整えられていないこと。

などであったようである。

我が椴法華村でも生活の糧を得るため、漁師達は文字どおり板子一枚下は地獄と称される恵山沖で漁業に従事しているため、人情に厚く連帯感や責任感がきわめて強かった。しかし反面常に緊張の連続に直面しているため気持が大きくなり、浪費する習慣があり計画性があまりなかったといわれている。

・十月二十五日 第一回帝国議会召集。

・十月三十日 教育勅語発布。

・十一月一日 恵山岬灯台創設。

初代北海道長官岩村通俊は、明治二十年五月の郡区長会議においてその施政方針を述べたが、その中の将来施設すべき重要事項の一つに港湾の修築と灯台の建設が含まれていた。すなわち北海道の開発のためには道路建設と並んで海上輸送ルートの開拓と確保が必要であり、港湾の修築と灯台の設置はどうしても必要欠くべからざるものであったからである。こうした中で道庁は明治二十年六月より全道の港湾調査を実施し、更に二十一年より灯台の増強につとめるようになった。(三県時代にすでに五ヵ所が設置されている。)かくて恵山岬灯台が建設され、明治二十三年十一月一日よりその業務が開始されることになったのである。

・十一月五日 椴法華簡易小学校『教育に関する勅語謄本』を奉戴する。

・十二月下旬 尾札部・臼尻・椴法華・鱈大漁となる。

明治二十三年十二月二十三日 函館新聞

▲鱈漁

尾札部・臼尻・椴法華近傍にて先頃より鱈漁にかかりしに非常に豊漁にて明治十三年以来になき漁なりと漁民云合へる由、三人乗の漁船一艘にて多きは二百束少なきも百束以上の収獲なりと。(鱈一束は二十尾)

・この年、亀田郡・茅部郡の塩鱈粗製のため値段が下落する。

塩鱈の一部製品中に塩量の不足していたものがあり、これが原因となって変色や腐敗が発生し良品の塩鱈までが暴落した。このため函館の海産商連は、亀田・茅部郡の漁民に対し製造方法の改善を強く求めるようになった。

・この年、椴法華村鰮・鱈豊漁で景気良好となる。

・この年、根田内産の鹿肉一頭分が四円三十銭で函館で販売される。

・この年あたりまで下海岸地方では主として和船による貨客輸送が行われる。

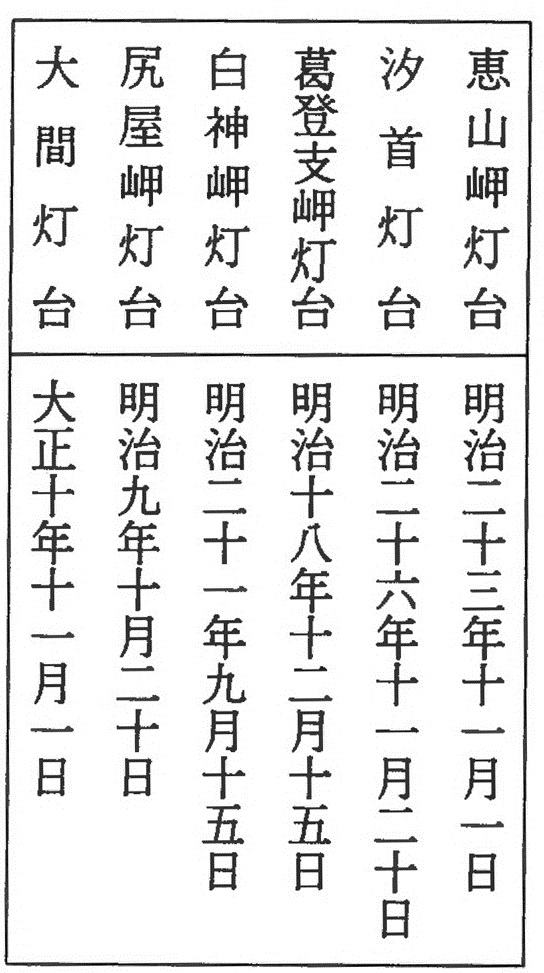

津軽海峡部主要灯台の創立