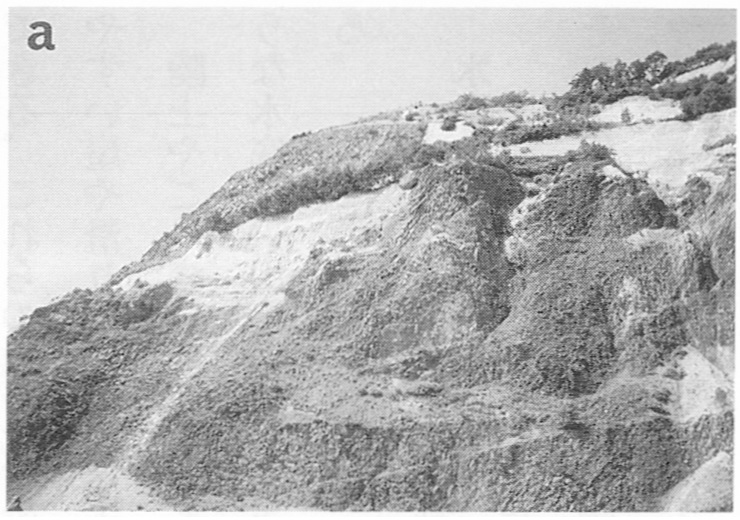

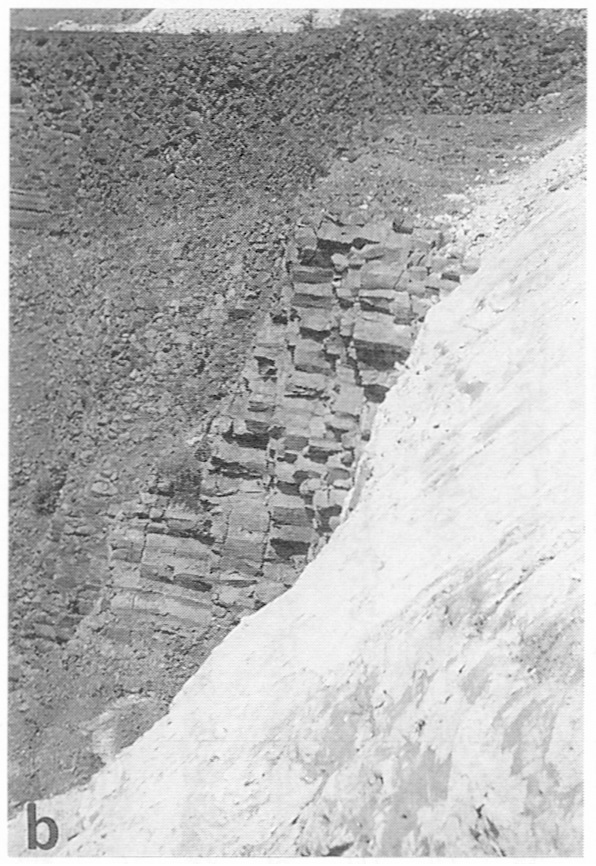

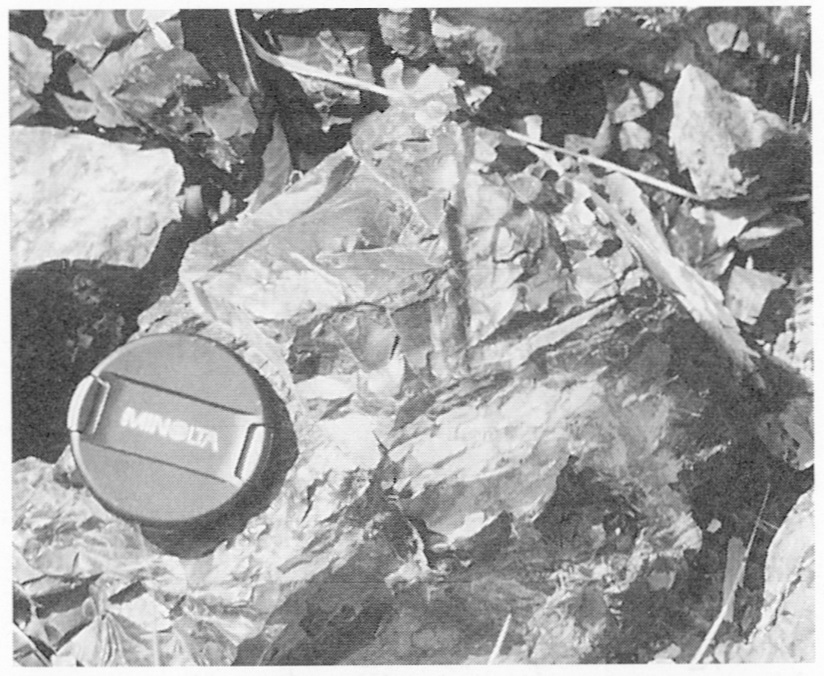

立構山は弘前市と相馬村の境界に位置する山だが、相馬村側では泥岩に囲まれた安山岩の溶岩である硬い部分を砕いて採石している。採石場は、ちょうど立構山の断面がみられるようになっている(写真62a)。ここの安山岩には太い木の柱を横に積み重ねたような柱状節理がみられる(写真62b)。山腹の下の方にみられる柱状節理の発達した硬い安山岩は、地下から上昇してきたマグマが、海底を構成していた泥岩層を通過中に冷えて固まったものである。上に向かっていくつかに枝わかれした安山岩は、いずれもへりの所ではガサガサの岩屑が集まった地層となっている。安山岩の周囲の泥岩は淡緑色(新鮮な所では濃い灰色)だが、安山岩に接している所では、溶岩の熱で焼かれたために褐色や黒色の硬い岩石(ホルンフェルス)に変化している(写真63)。このような特徴から、立構山そのものがマグマが上昇してきて海底火山をつくった火口に位置しており、採石場では火道の断面をみていると判断できる。ここで採取された安山岩の年代測定を行った結果、約九五〇万年前の値(後期中新世)が得られた。この年代値は、周辺に分布する相馬安山岩類の年代測定値(須崎・箕浦、一九九二)に近似し、相馬安山岩類を形成した海底火山の火口の一つであったことが指摘された(鎌田ほか、一九九九)。立構山の噴火の様子は次のようなものであったろう。

写真62a 弘前市と相馬村の境にある立構山の採石場。

写真62b 砕石に用いられる安山岩にみられる柱状節理。

写真63 安山岩溶岩に接している部分に形成された,泥岩のホルンフェルス。

地下から上昇してきた安山岩のマグマが、海底にたまっていた厚い泥岩の地層中に溶岩として貫入してきて海底面を押し上げた。そのために、海底の泥岩層には亀裂が生じ、安山岩の溶岩はその亀裂に沿って枝わかれしながらさらに上昇を続けた。そして溶岩の一部は割れ目に染み込んできた海水と接触して激しく爆発し、飛び散った溶岩の先端は粉々となり、海底の地層にできた割れ目は岩片で埋まった。

溶岩の周りにみられる、泥岩から変わった黒光りする硬いガラス質のホルンフェルスと呼ばれる部分は、ハンマーでたたくとガラスのような割れ口ができる。この鋭利な性質に目を付けた大昔の人々は、矢じりなどの石器の材料としてホルンフェルス化した所を探し出し、利用していたことになる。