改新政府は、東北地方にも同様の制度の施行を試みるが、もちろん、この地での編成作業は蝦夷問題があってそう簡単ではない。それは柵の設置と、そのなかに住む柵戸(さくこ)の配置でスタートした。『日本書紀』には日本海側の越(こし)国内に関する動きが記録されている。

まず大化三年(六四七)是歳条に「渟足(ぬたり)柵を造り、柵戸を置く」とあり、翌大化四年是歳条には「磐舟(いわふね)柵を治めて蝦夷に備え」、また「越と信濃国から民を選んで、始めて柵戸を置いた」とある。また比羅夫の「北征」が開始されるころまでには、さらに北に「都岐沙羅(つきさら)柵」が置かれていたことが知られる。

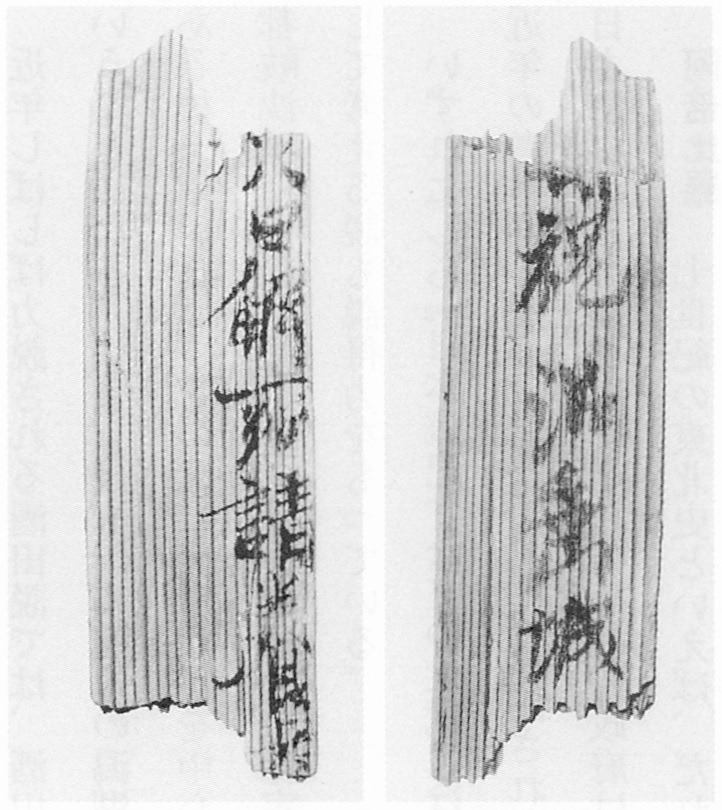

現存地名との類似から、渟足柵は新潟県新潟市沼垂(ぬたり)付近、磐舟柵は新潟県村上市岩船(いわふね)付近とされる。近年「沼垂城」と記された木簡(写真26)などが発見されているが、まだ城柵の遺構は見つかっていない。大河川である信濃川の河道の氾濫による移動や、岩船潟の干拓などによって、遺構が失われてしまった可能性も指摘されている。

写真26 沼垂城と記された木簡

一方、都岐沙羅柵の比定地については定説がない。渟足柵と同じものを指すという説、あるいはのちの出羽国と越後国との境である鼠ヶ関(ねずがせき)あたりとする説、また都岐沙羅をアイヌ語の「トキサラ」に由来するとみて、その意味が「沼が耳のようにくびれているところ」であることから、酒田あたりの河跡湖(かせきこ)付近とみる説、都岐沙羅の音韻が変化したとみて現在の象潟(きさかた)付近とする説などがある。

近年しばしば力説される酒田説では、酒田付近に出羽柵ができる前にあった河跡湖であるトキサラに作ったということになる。つまり最上川の河口の潟湖の近縁の地にあったとみるわけである。もっとも磐舟柵の比定地である村上市付近は、その北に大鳥屋岳を中心とする山塊があって、地形的にはここで越後平野が終わる。そこで都岐沙羅柵をあえてこのラインより北に比定しないでおき、それを越えての北進は、もう少し後の時代のこととして考える説も説得力をもっている。

いずれにしろ『日本書紀』などの文献には、この時代についてはこの三つの柵の存在しか記されていないが、近年の考古学の成果は、文献史料には記されていない柵が東北地方各地に存在していたことを裏づけつつあって、日本海側からも太平洋側からも、改新政府は日本の版図を広げる努力をしていたということになる。