専求院(せんぐいん)(現市内新町(あらまち))には、昭和三十九年(一九六四)、弘前工業高等学校グラウンドから、餓死供養碑三基が移された。寛政二年(一七九〇)、江戸町(現市内新町)講中の建立になるものは、天明三年(一七八三)・四年の大凶作の時の供養碑であり、『記類』によると、餓死者八万一七〇二人であった。施主とみられる長八ら一五人の名前が刻まれている。江戸町は新町坂(あらまちざか)を北に折れたところで、中新町と通称された。文政十三年(天保と改元、一八三〇)の銘のあるものも、実は天明の餓死者の供養碑であった。大凶作から五七年後になっても、その時の悲惨さを忘れることなく冥福を祈っている。天保十二年(一八四一)建立の碑は、天保四年・五年・八年、三年飢渇(ケガチ)と称された飢饉の供養碑だった。

図253.専求院にある卯辰供養碑

専修寺(現市内東和徳町)の享保二年(一七一七)餓死者供養碑には、「南無妙法蓮華経」の題目と、大津屋久兵衛ら七人の施主の名前が刻まれている。これは、『記類』によると、元禄八年(一六九五)に三万人の餓死者があり、その餓死者の一三回忌に当たって建立された供養碑である。嘉永六年(一八五三)の巨大な供養碑には「南無阿弥陀仏」の名号と、発願者工藤慶助・松嶋伊兵衛、施主・世話人の名前が刻まれ、数千人の手伝いがあった。これは、天保の飢饉の供養碑である。

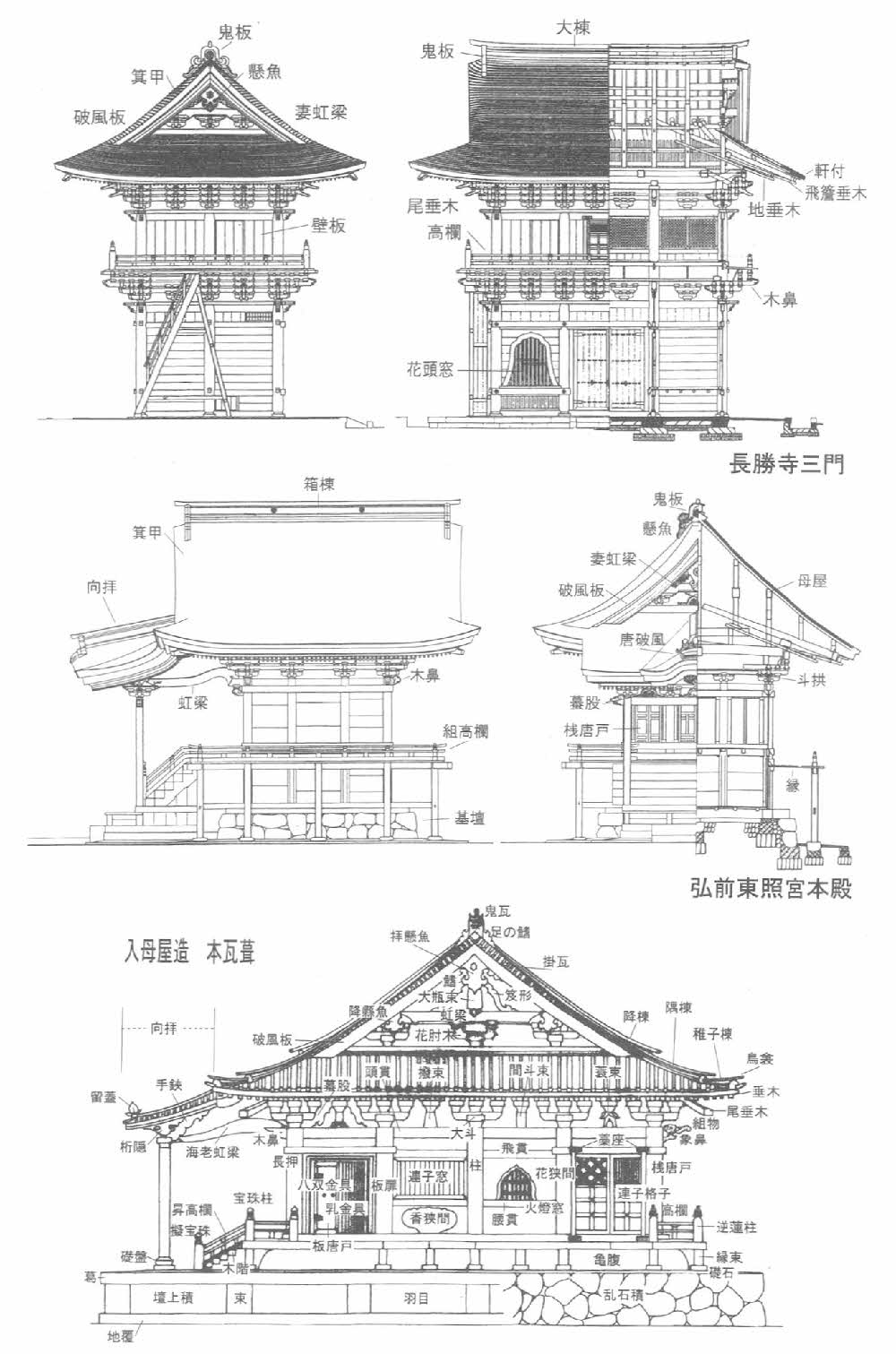

図254.寺社建築の用語(1)

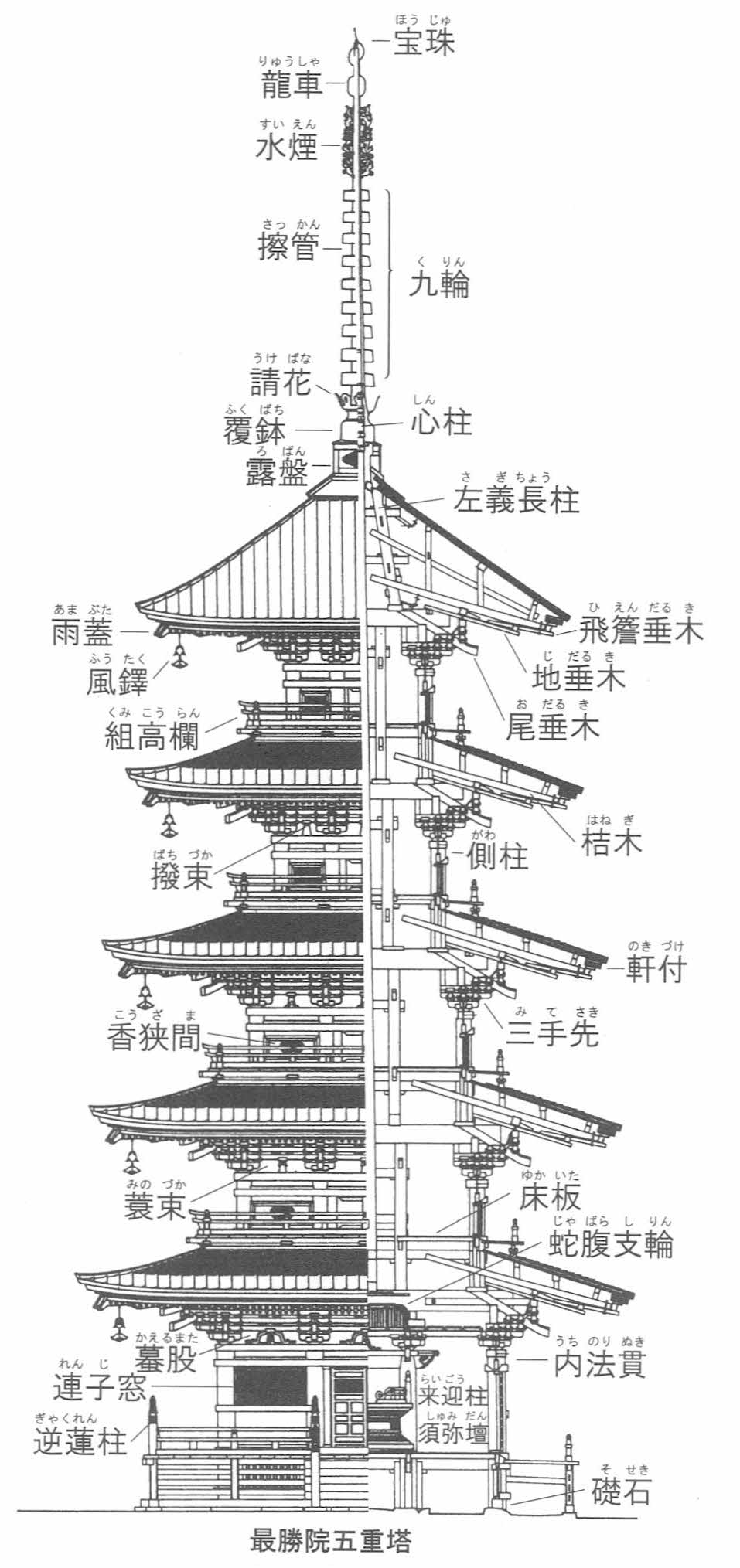

図255.寺社建築の用語(2)