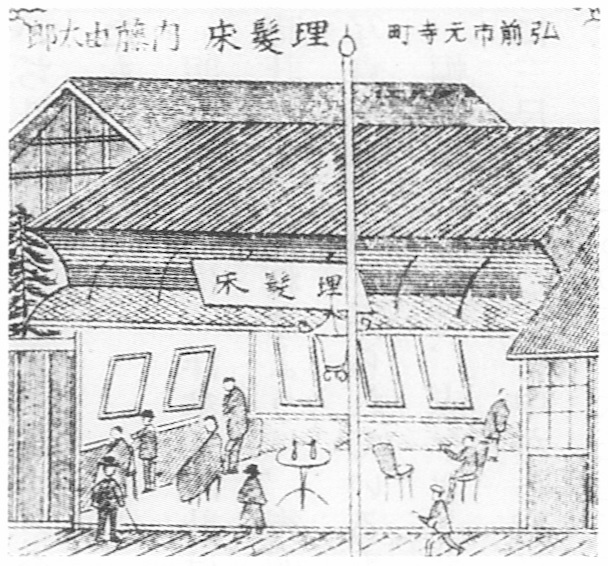

写真37 理髪床

女髪結師もこのころから始まった。なにせ現在のように普段に髪結いに行くなどということが一般にはなかったことであり、まして明治の初めまでは、たとえ祝いの日の結髪でも家族内か、他の手を煩わしても、せいぜい親しい近隣同士で結い合っていたのである。

ところで、弘前の女髪結師の始まりは、江戸定府の藩士で明治になって郷里に帰住した藍原衛門の妻やす子であった。江戸ではさすがに古く、安永・天明のころからあったという女髪結の稼業を、国元に移入して開業したわけである。時代が変わったとはいえ、士族の内儀が職業婦人に転身することは、当時としてはなかなかの決心が要るはずで、江戸で暮らしただけに身についた彼女の進歩主義も、この城下町ではしばらくの間は口さがない話題になったものかと思われる。顧客はおそらく町家の内儀、娘たちであったろうから、江戸風俗の髪型がそれほど流行するまでには至らなかったろうが、同じ髷(まげ)にもそれなりの新しさがあって喜ばれたものであろう。

ともかく、明治から大正にかけて次第に数を増していった市内の女髪結師といえば、皆彼女の弟子筋になるわけで、中でも一番町の能谷かつ子の店は繁盛した。その店頭に掲げられていた古風な絵看板は、久しく人々に懐しまれ親しまれたものであった。

明治四年ごろ、市中には二一軒の湯屋があり、湯銭は明治三年十一月に銅銭四文、それが四年四月から三文になった。六年十一月から男女の入浴を一日おきにして日を区別した。八年二月に布令が出て、男女の浴室を区分し、また、湯屋の入口に赤と白の布を横にはぎ合わせた長さ二尺ほどの小旗を目印に立てることになり、湯銭は八文になった。浴室内で歌ったり、流し場での洗髪や、放尿をしたりつばを吐いたりすることなどが禁じられて、公衆の衛生環境が取り上げられるようになったのもこの時からである。

十年八月になって岡湯(上がり湯)が自由に汲み出せるようになった。その前は岡湯一桶について一文で、客が羽目板をたたいて注文するものであった。十九年四月一日から実施することになった「湯屋取締規則」によれば営業時間を午前五時から午後十一時までとし、ただし烈風の時は時間に限らず休業すること、また、表口には看板を掲げ、夜間は必ず点灯すべしとか、浴客の忘れ物で三日後も持ち主の出ない時は警察に届け出ることなどが定められて、時代にふさわしく合理的な経営が要求されるようになった。