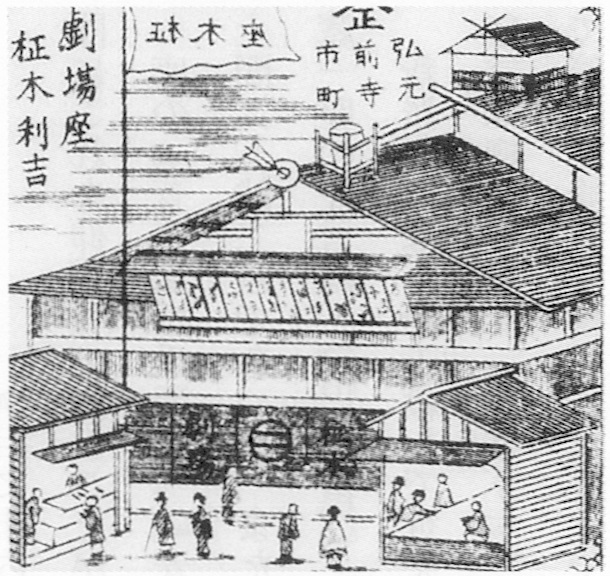

写真128 柾木座

壮士芝居とは、二十一年に自由党の壮士が政治運動の一端として始めた政治的素人演劇がその始まりで、二十四年に壮士川上音次郎が演じて書生芝居とも称したものである。弘前には二十五年の白木策太郎一座の来演が初めであった。

その後、志村松之助の率いる一座が柾木座に年に幾度となく来演して、明治の末まで市民に親しまれ、影響を与えた。二十九年ごろは志村の人気も正に絶頂で、十一月の柾木座興行の千秋楽には、「見物人は大人にて千六百人以上に達し、土間桟敷、舞台までも見物人を以て満たされ、芸もために充分働きかねたる有様なり。同座にては制限外の人を容れたるは不都合なりとて、警察署より始末書を取られたる由」(『東奥日報』明治二十九年十一月五日付)という盛況ぶりであった。日清戦争前後の軍国調が横溢していた時代だけに、市民がこの壮士芝居に熱狂したことは想像に難くない。ことに十二、三歳の少年から十五、六歳の女生徒たちの観劇が盛んで、隊列を組んで劇場に入り込み、声高に役者を批評し合うさまに、弘前全般の風儀を乱し、固有の美俗を害することになるのを恐れる投書が早速新聞に載ることになった。

壮士芝居は大体は素人芝居で、演技も拙劣だった。しかし、歌舞伎とは違った現代劇としての面白さや、壮士の立ち回りが写実的で観客に喜ばれた。また、劇中の壮士の服装や、鳥打帽子を目深にかぶり、白のフランネルのシャツを着た角袖、つまり探偵の服装などはそのころの新しい東京風俗を紹介したもので、これらの印象が弘前の人々に与えたものも少なくなかったのである。