合併の形・・法律手続きなどの関係から弘前相互銀行が解散し、青和銀行が存続する形とする

合併期日・・(昭和五十一年)十月一日

合併比率・・一対一

商号 ・・合併期日に商号を変更する

本店 ・・青森市

合併期日・・(昭和五十一年)十月一日

合併比率・・一対一

商号 ・・合併期日に商号を変更する

本店 ・・青森市

役員 ・・新銀行の役員は合併期日現在の双方役員で構成するが、定数は取締役青和銀行九人、弘前相互銀行十三人、監査役は青和銀行二人、弘前相互銀行三人。ただし、頭取は唐牛敏世、副頭取は大坂嘉市、その他の役員人事は双方協議して決定する。

(資料近・現代2No.四九八)

基本覚書調印後、唐牛弘前相互銀行社長は、経過報告や今後の問題などについて次のように語っている。

一、それが皆さんの協力で急転直下、大蔵省も認可することになった。特に地元代議士、その他の方々の配慮があったからだ。年内に認可の方針は得られないと思っていたが、十二月二十九日、突然両行代表が呼ばれ認可の方針を示された。好意のたまものと感激している。

一、合併の影響については、初め上位相銀が続々地銀転換をするのではないかといわれたが、これだけ(青和・弘銀)は〝特異〟というわけで、業界も納得した。現在金融制度調査会が金融全般について検討しているが、結論が出るまで少なくともナダレ現象は起きない。

一、預金貸し出しについては、地域住民のサービスを中心にしていく。合併によって地元の資金パイプは太くなる。(肩を並べる)地銀は二行となるが、公正な競争によって預金者にサービスが出来ると思う。

一、本県の主力は中小企業。これを無視しては地銀は成り立たない。信用金庫、信用組合との関係では、それぞれの分野があるので問題はないと思う。

(同前No.四九八)

この合併に対する最も大きな問題は、金融機関に対する規制が緩和されるなかで、普通銀行への転換を望んでいる相互銀行がこの合併を契機に続々転換するのではないかとの相互銀行協会の懸念にあった。しかし、大蔵省や弘前相銀による周到な根回しの結果、合併は特別なものとして理解され、幸い相互銀行業界全体の問題に発展しなかった。

両行は、基本覚書調印を済ませると新銀行名を公募し、昭和五十一年二月二十八日に新銀行名を「みちのく銀行」と決定した。普通銀行においてひらがなの銀行名は全国でも初めてであった(同前No.四九九)。

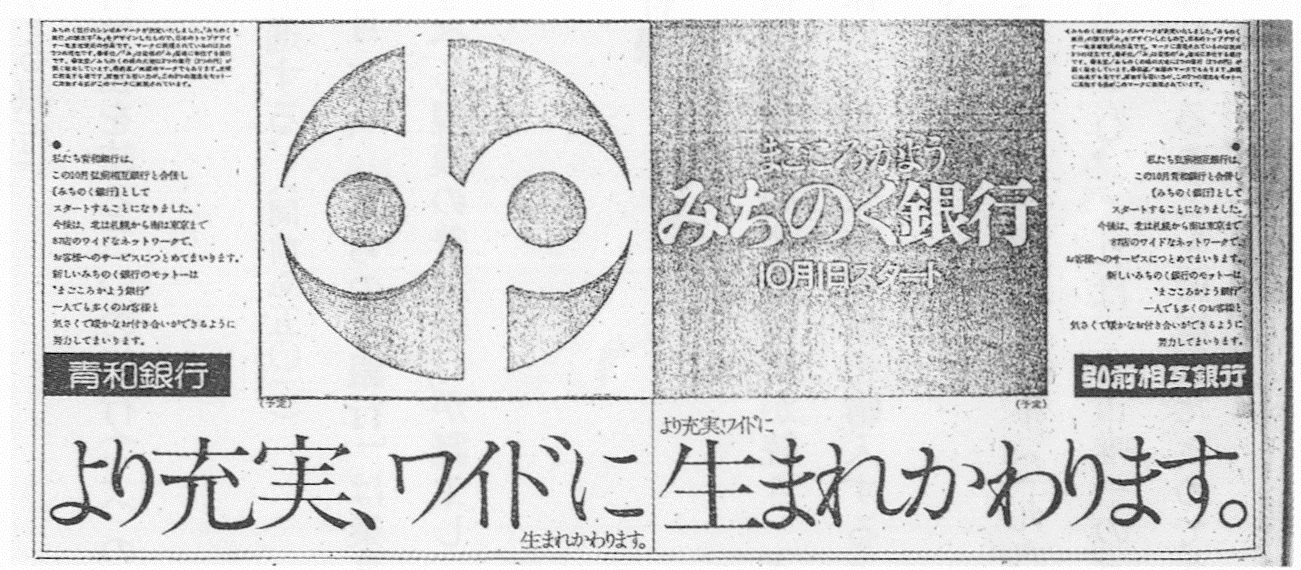

そして、六月二十八日の新銀行合併委員会がシンボルマークを発表した。マークの作成者は東京オリンピックマークを作成した我が国のトップデザイナーである亀倉雄策で、図柄はみちのく銀行の「み」を図案化したもので、色調はグリーンの地に「み」を白で抜いている。マークに表現されているのは次の三つの理念であった。

①奉仕=「み」は皆様の「み」、皆様に奉仕する銀行。

②友愛=みちのくを象徴する緑の大地に純白無私を誇る二つの銀行(二つの円)が融合した姿。

③前進=無限の可能性を持ち天地に力強く前進する。

②友愛=みちのくを象徴する緑の大地に純白無私を誇る二つの銀行(二つの円)が融合した姿。

③前進=無限の可能性を持ち天地に力強く前進する。

(同前No.五〇二)

九月十四日、大蔵大臣から合併認可が下り、十月一日、「みちのく銀行」は業務を開始した。ここに表39のように青森銀行と肩を並べる規模の普通銀行が誕生し、県下金融界は二大地方銀行時代を迎えるのである。

写真172 合併契約書に正式調印する左から大坂嘉市頭取(青和銀行)と唐牛敏世社長(弘前相互銀行)

写真173 新銀行名募集広告(『東奥日報』昭和51年1月25日付紙面)

写真174 みちのく銀行広告(『東奥日報』昭和51年10月1日付紙面)

| 表39 みちのく銀行と青和銀行の規模比較 | ||

| (昭和51年8月末現在) | ||

| みちのく銀行 | 青和銀行 | |

| 預金高 | 3,739億円 | 3,752億円 |

| 貸出金額 | 3,037億円 | 2,715億円 |

| 店舗数 | 88店舗 | 75店舗 |

| 行員数 | 2,276人 | 1,908人 |

| 『東奥日報』昭和51年9月25日付記事「みちのく銀行誕生4」より作成。 | ||