西宮でなぜ酒づくりが発展していったのだろう?

<検証①>酒づくりと江戸幕府のかかわり

まず、江戸時代の酒づくりを考えるためには、江戸幕府との関係をみていく必要があります。

江戸幕府は、徳川家康が開いたんだよね。どんな関係があるんだろう?

では、江戸時代に酒づくりをしていた西宮と今津の地域の特徴をみてみましょう。

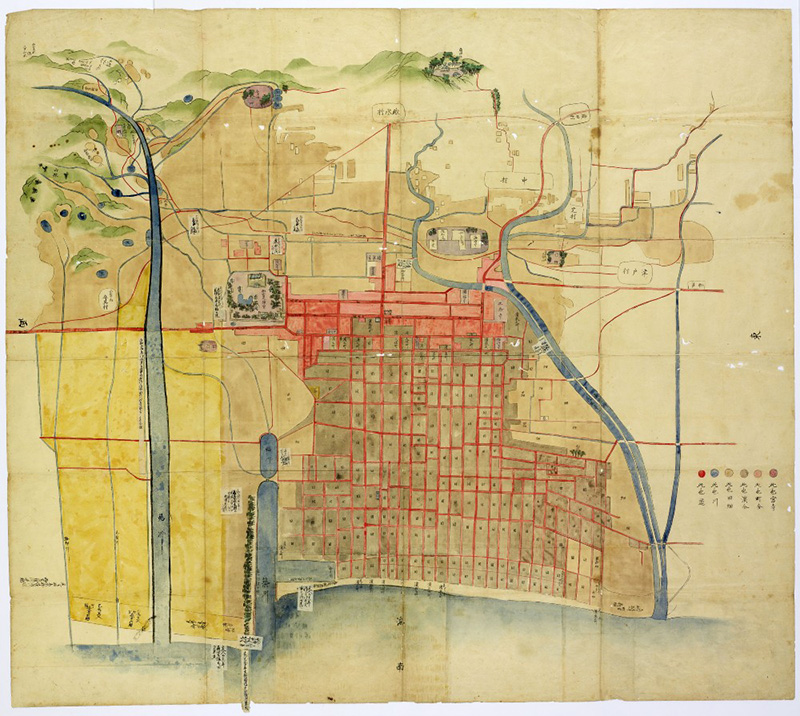

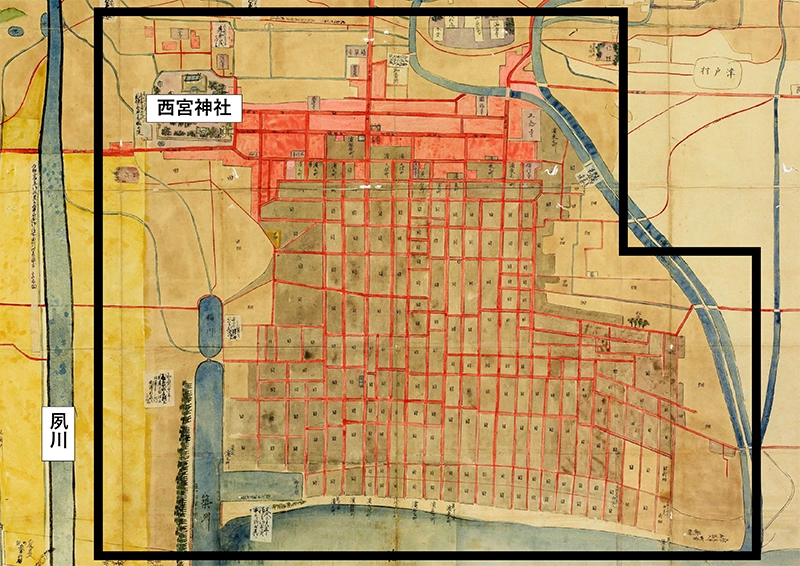

この絵図は、江戸時代の西宮町をえがいたものです。 赤色と灰色で塗りつぶされているところ(黒色で囲われているところ)が西宮町になります。

この絵図は、江戸時代の西宮町をえがいたものです。 赤色と灰色で塗りつぶされているところ(黒色で囲われているところ)が西宮町になります。

西宮町はとても大きい町だったんだね。西宮神社がそばにあって、人がたくさん住んでいたんだろうなあ。

そのとおり。江戸時代の西宮町の特徴は、西宮神社が近くにあって、東西に大きな街道が通っていることです。たくさんの人が行き交っていたから、とてもにぎやかな町だったのでしょう。

先生、こちらの絵図はなんですか?

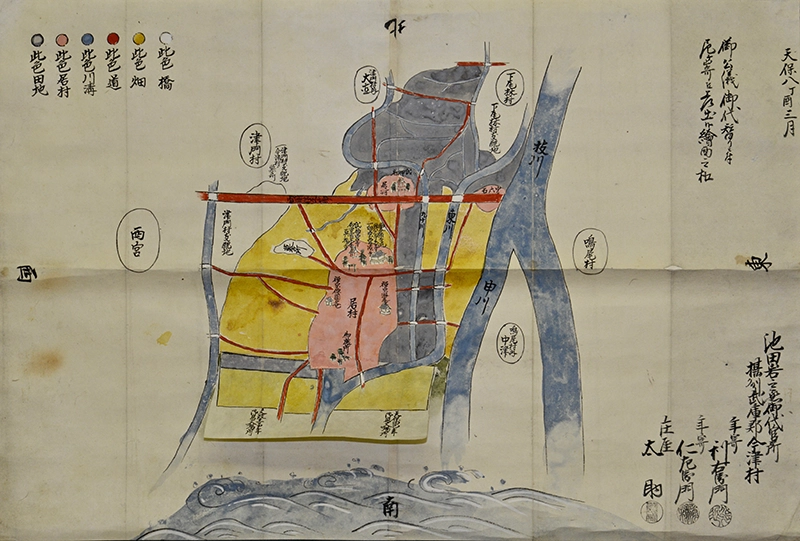

この絵図は、江戸時代の今津村をえがいたものです。西宮町とくらべてみて、どんな特徴がありますか?

ワークシートポイント

西宮町と同じように、東西に大きな道が通っているね。ピンク色のところが今津村なのかな?

よく気づきましたね。今津村にも大きな街道が通っていて、今津村は北組と南組にわかれていました。

ここで、西宮町と今津村のポイントをまとめてみましょう。

ここで、西宮町と今津村のポイントをまとめてみましょう。

西宮町は「町」、今津村は「村」というちがいがあります。大きな町であった西宮町は都市部として発展していて、今津村は都市からはなれた農村部だったのです。このちがいは、酒づくりに大きな影響をあたえることになります。

では、次に西宮町と今津村の酒づくりの開始時期をみていきましょう。

では、次に西宮町と今津村の酒づくりの開始時期をみていきましょう。

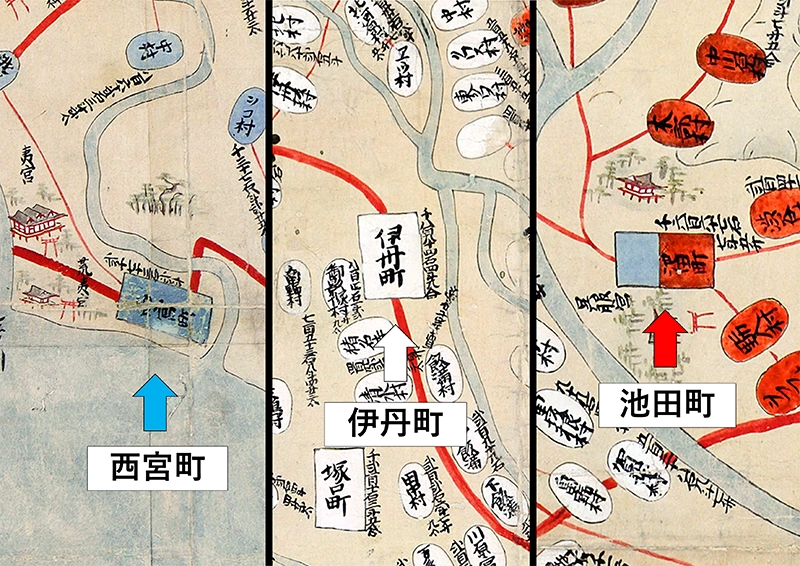

伊丹でお酒をつくっていた人が西宮にやってきて酒づくりを始めたんだよね。

よく覚えていましたね。今から400年くらい前に始めたといわれています。このときは、西宮や伊丹、池田といった都市部でのみ、幕府からお酒を造ることを認められていました。

ワークシートポイント(西宮町・伊丹町・池田町をさがしてみよう)

この絵図には、「西宮町」「伊丹町」「池田町」とかいてあるね。どれも町で都市部だったから、酒づくりができたんだね。

酒づくりは幕府から認められないとできないものでした。幕府は、酒づくりを認めていた都市部の町に対して、制限を加えていくことになります。

幕府はなぜ、お酒をつくることを制限したの?

まずは、酒づくりと米の関係性をみていきましょう。

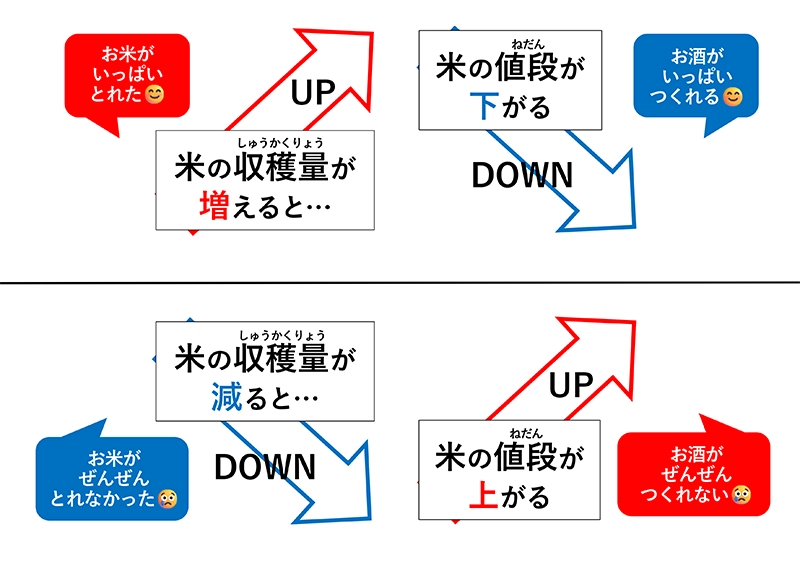

酒づくりに必要な米は、人びとの日常のくらしにも欠かせないものですが、年によって米の収穫量がかわります。たくさんとれる年は、米が余るので値段は安くなっていきますが、全然とれない年は、米が足りないので値段は高くなっていきます。幕府は、人びとが困らないようにするため、米がどれくらいとれるかによって、酒づくりに使うことができる米の量を調節します。そのため、制限を加えたり、自由に酒づくりをしてよいですよ、と認めたりすることもあります。

酒づくりに必要な米は、人びとの日常のくらしにも欠かせないものですが、年によって米の収穫量がかわります。たくさんとれる年は、米が余るので値段は安くなっていきますが、全然とれない年は、米が足りないので値段は高くなっていきます。幕府は、人びとが困らないようにするため、米がどれくらいとれるかによって、酒づくりに使うことができる米の量を調節します。そのため、制限を加えたり、自由に酒づくりをしてよいですよ、と認めたりすることもあります。

酒づくりに米をいっぱい使ってしまったら、みんなが食べる米がなくなってしまうもんね。

そうなると、酒をつくることを制限した、ということはだんたん米が不作になっていったのかな?

そうですね。米は豊作になったり、不作になったりすることが繰り返されるから、江戸時代の中頃になると、米の値段がだんだん下がりはじめます。幕府は米を消費させるために、これまで酒づくりを認めていなかった人たちも認めるようになりました。

だれでも酒づくりができるようになったんだ。

そうしたら、今津村もお酒をつくることができたのかな?

そうしたら、今津村もお酒をつくることができたのかな?

そうなのです。これによって、今津村のような農村部でも酒づくりができるようになり、発展していくことになるのです。

その一方で、農村部の発展が、都市部の酒造家たちをおびやかしていくことになるのです。

その一方で、農村部の発展が、都市部の酒造家たちをおびやかしていくことになるのです。

それは大変だ。このあとどうなっていくのかな?

都市部も農村部も両方の地域みんなで、酒づくりの仲間をつくったのです。

仲間のみんなで同じ約束を守り、酒づくりをしていくこととしました。

仲間をつくって、ケンカしたりしないようにしたんだね。

じゃあ、このあとはみんなでずっと酒づくりをやっていくことができたのかな?

このあとも、幕府からの指示で、造ることを制限されたり、また自由に造っていいですよ、という流れがくり返されます。

そっか、お酒を造るのも大変だね。

江戸時代の後半になると、その仲間で造った酒をどのくらい江戸に運んだかがわかるグラフを用意しました。このグラフを見てください。

ワークシートポイント「グラフを読み取ってわかることを書いてみよう!」

江戸に運ばれる数がだんだん増えていっているのがわかるね。多いときには、100万樽をこえているよ!すごいね!

このあともまだ、お酒を造ることを幕府が制限したり、自由に造ることを認めたりする状況がくり返されていくのかな?

そうですね。まだくり返されていくのですが、江戸時代の終わりころには、西宮町や今津村の地域での酒づくりは力をつけていき、明治時代へと入っていくのです。

長い江戸時代の中で、ずっと同じように酒づくりが行われてきたわけじゃなかったんだね。今までの話を聞いてよくわかったよ。

今でも有名な西宮の酒は、江戸時代に土台ができた、と言うことができるでしょう。江戸時代が終わって明治時代以降に酒づくりを始めて、今も有名なお酒もありますので、みなさんも大人になったらぜひ西宮のお酒を飲んでみてくださいね。

はい!大人になるのが楽しみだね。