同じく三十年には、札幌農学校校長佐藤昌介は北海道教育会第七回総集会で、「女権問題」と題して講演し、「婦人権利の拡張」の視点から諸外国の事例を引き、「婦人にも男子と同様に高等なる教育」の必要性を論じた(北海道教育雑誌 第五五号)。また、三十年の『小樽新聞』(明30・8・13)は「北海道の女子教育」と題する記事を掲げた。そのなかで、北海道の女子教育の現状を「中等教育の設備を欠くに至りては(中略)大不完全、大欠点を示して余ある」と把握したうえで、「拓地殖産の成功」には「賢母」が必要であり、そのためには「高等女学校を設立して中等教育を本道女子に授くること、蓋し急中の急務」であることを指摘した。この記事は、北海道の拓殖政策の推進と女子中等教育の必要性を関連づけて論じたものであるが、先の佐藤の講演と重ね合わせて考えると、明治三十年代初期には女子中等教育機関の設立が、ひとつの世論として成立していたことを示しているといえよう。

明治三十二年二月、「高等女学校令」(勅令第三一号)が発布され、高等女学校の目的を「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為ス」(第一条)と規定した。当時の文部大臣樺山資紀は、その目的を「賢母良妻タラシムルノ素養ヲ為スニ在リ故ニ優美高尚ノ気風、温良貞淑ノ資性ヲ涵養スルト俱ニ中人以上ノ生活ニ必須ナル学術技芸ヲ知得セシメ」(教育時論 第五一四号)るためであると説明した。つまり、高等女学校の教育は「賢母良妻」になるための基礎的な教養の修得であって、その「高等」とは小学校よりも高等であるという程度の意味であった(高等女学校研究会編 高等女学校の研究)。この「賢母良妻」は女子教育振興の論拠として用いられる一方で、そのための教育というように教育内容の限定化にもつながった(小山静子 良妻賢母という規範)。

このことは、教育課程や教育内容に端的にあらわれている。「高等女学校令施行規則」(文部省令第四号、明34・3・22)によると、その入学資格は中学校と同様に年齢一二歳以上で、高等小学校第二学年の課程修了者と規定した。修業年限は原則として四カ年としたが、これは中学校よりも一年間短縮されている。また、学科目は修身・国語・外国語・歴史・地理・数学・理科・図画・家事・裁縫・音楽・体操の一二科目であった。これらに随意科目として教育・手芸を加えることができた。しかし、それは漢文・法制及経済の欠落、外国語の選択科目化、物理・化学・博物の理科への統合など、中学校と比較して教養的科目を減らし、代わりに日常生活と直結する実業的科目を重視していた。毎週教授時数では外国語・数学は中学校の半分であったのに対して、修身は逆にその二倍の時数を充てた。こうした学科目や教授時数の構成は、樺山の退任後に文部大臣に就任した菊池大麓が「男女は互に相補助すべき者で、男子には其本分があり、女子には女子の本分があ」り、「一家の主婦となって良妻賢母たる事が、即ち女子の天職である」(菊池前文相演述九十九集)と述べたように、固定的な性別役割分担に基づく「期待される女性」の形成に大きな「役割」を果たすことになった。このことは女性が家事や育児を通して国家へと動員されていく、女性に対する国民統合のありようを示すものであった(小山 良妻賢母という規範)。菊池は先の引用に続いて、高等女学校の教育の目的を「主として此の天職を充たす為に必要な教育を授くべきものである」と明快に述べた。

このような形で制度化された高等女学校は、男子の中学校と比較して高等教育への道を閉ざされた「袋小路」の学校であった(日本近代教育百年史 第四巻)。また、女子中等教育が公教育体制のなかに位置づけられたのも、高等女学校教育が国家の発展と密接に関連するものと認識されたからであり、その関係性を論理的に明確化したのが、良妻賢母主義の思想であった(小山 良妻賢母という規範)。

高等女学校の設置に関しては、同令第二条で「北海道及府県ニ於テハ高等女学校ヲ設置スヘシ」と規定し、さらに菊池は道府県に対して、三十六年七月を期限にその設置を義務づけた。ちなみに、同令施行当時、道府県立の高等女学校は七校(栃木・群馬・東京・福井・京都・奈良・高知)に過ぎなかった。

北海道庁立高等女学校はこうした文部省の指示に基づいて、明治三十五年四月に設置された。同校の設置案件は道会第一回通常会に提出され、小樽商業学校、高島水産学校の新設と合わせて審議の対象となったが、同校の新設費のみが承認され、小樽の両校分は全額削除となった(北海道議会史 第一巻)。同校の初代校長には札幌女子尋常高等小学校校長であった小林到が就任した。小林は女子教育の専門家で、「他府県を観察し又実験上より幾多の女子教育上の好経験と良知識を有」(北海道教育雑誌 第一一二号)すると評されていた。小林以外の教員は佐藤ゆき、安芸左代、池袋すが、龍沢みち、西川かめの五人で、いずれも女性であった。

小林の教育方針は「高等女学校の目的は将来の家庭を造るの良婦人を養成するにあり家庭の良主人これ高等女学校に於ける終局の目的」(北タイ 明35・12・26)で、「一種格段の人を作るにあらす又敢て学者を作るにあらす職務を授くるにあらす職業を与ふるにあらさる」(北海道教育雑誌 第一一三号)という前提に立って、授業ではとりわけ修身科を重視した。小林によれば、修身科は「各学科の中心たる教育の眼目」で、「優良の婦女」の養成には欠かせないという認識に基づくものであった(同前)。この「優良の婦女」とは、先に菊池が述べた「良妻賢母」と同じ意味に他ならなかった(同前)。

この教育方針は、当時の女子中等教育の「基本原理」であったが、女性に「永遠に依頼的になれ卑屈なれ独立の気象を有せざれと教ゆる」(北タイ 明35・12・26)という批判も少なからず存在していた。四十一年に第二代校長として北海道庁内務部教育課首席から着任した工藤金彦は、「飽く迄も良妻を造り賢母を拵しらへるといふことを以て本領とし」ながらも、女性が職業を持ち、社会的に「独立自営」できる教育のあり方を模索した(北タイ 明41・7・28)。この背景には日露戦争後、多数の戦争「未亡人」が発生し、自活の道を求めて女子の専門教育や職業教育への関心の高まりが存在していた(永原和子 良妻賢母主義教育における「家」と職業)。しかし、同校の補習科で使用していた修身科教科書で、当時の哲学界の大御所であった井上哲次郎が著した『女子修身教科書』(金港堂発行)を見ると、「独立」(上級用・第二篇第四章)と題する教材が収録されているが、それは「結婚を無視して、独身生活を送らんとするが如きは、女子の本分を忘れたる謬見」であるとして、あくまでも「他日の不幸に備ふる」ための域を出ていなかった。

本科生が使用した同じく井上の『訂正女子修身教科書』(金港堂発行)の基調は「男子は、主として外に出でて、国家社会の業務に従事すべきも、女子は、多く内にありて、家政を治め、家人の和合を謀るを以て、其の任務となす」(巻二・第四篇第一章)という記述から明らかなように、性別役割分担に基づく女性の「心得」が強調されていた。同校校友会の機関誌『会誌』(第五号)に掲載された「女子の本分」と題する、一人の少女(補習科)の作文はそうした教科書による教育実践の「成果」が端的に表現されている。

身を慎み、徳を修め、智を磨き、身体を健康にし、以て家庭の主婦として、内助の功を全くし、子女を教育すること是なり(中略)今や世は駸々として進み、有為の人材を要すること益々急なり。而して天下の偉人もまた家庭の揺籃より出づ。されば之が揺籃を動かすの手はまた他日天下を動かさしむるの手たらざらんや。世の良妻賢母に俟つところまた大なるかな。

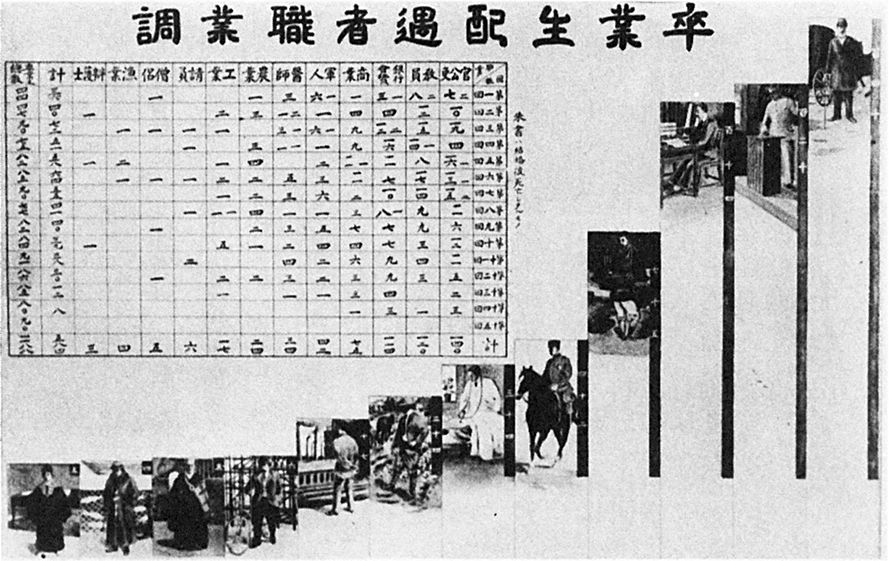

同校は大正七年に中島公園で開催された開道五十年記念北海道博覧会に「卒業生配遇者職業調」を出品した(会誌 第一二号)。これは第一回から第一五回(大6)までの卒業生一一八八人のうち、結婚した五八四人の配偶者を職業別に分類し、図表化したものである。それによると、官公吏が最も多く一四〇人(二四・〇パーセント)、次いで教員一二〇人(二〇・五パーセント)、銀行会社員一一四人(一九・五パーセント)、商業七五人(一二・八パーセント)、軍人四二人(七・二パーセント)、医師三四人(五・八パーセント)などの順となっている。これは配偶者のステータスを基軸に、同校の教育実践の「成果」を顕示することが目的で、そこに良妻賢母主義教育の本質が象徴的に映し出されているといえよう。

写真-15 「卒業生配遇者職業調」(札幌高等女学校校友会同窓会 会誌 第12号)