| 元文四末年十一月十一日、本多伊予守様御城に於いて、松前安芸守様へ仰せ渡され候は、銅払底に付、長崎唐船に相渡り候銅何卒か減少致し、外に代物替にこれ有る旨に候処、松前の煎海鼠専ら外国へ向け候。之に依て松前より長崎へ廻し候様に仕るべき旨、御老中様より仰渡され候得共、急度仰渡され候筋にはこれ無き由、伊予守様仰聞かされ候旨、安芸守方より委細申越し候趣、申正月相達す。依て同年秋、煎海鼠正味百三十斤入四百四十本、串鮑八百四十四束、昆布六千駄、鯡身欠四千入三本、トコロテン草八貫入五本、シユリ貝百斤入六本、都合六色、摂州大阪桑名屋民蔵船相雇い積入れ候処、登り順風これなく箱館湊に船荷物共に相囲い置き申し候。翌酉年五月朔日、順風に付、長崎へ廻り桑名屋民蔵船箱館湊出帆、煎海鼠並に積合せの荷物買上げ自分働にて調え兼難儀仕り候に付、御金二千両拝借願上げ候処、願の通り仰付けられ右荷物売立の代金にて二千両残らず上納仕り候(宝暦11年『御巡見使応答申合書』)。 |

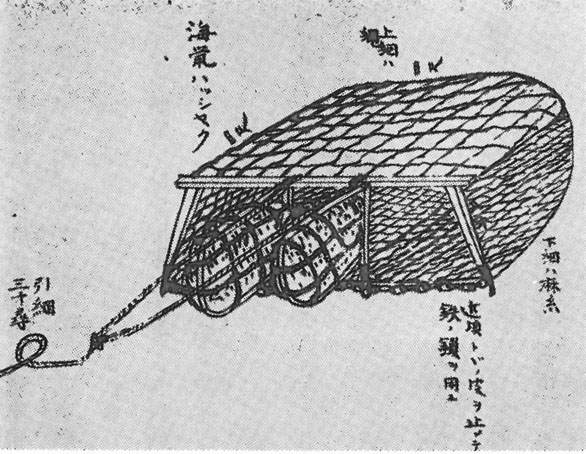

海鼠ハツシシヤク網 「北海道漁具図説」より

前書に見られるごとく幕府は松前藩に命じ、銅代物替品として、俵物諸色海産物を箱館に集荷し、順風を待って寛保元(1741)年5月長崎に積出している。更にこの年、幕府は松前藩に昆布百万斤を、長崎商人松田善蔵に斥売(せきばい)すべき旨の命があり、善蔵の手代数名が松前に来て調査したが、引合わないので手を引いたといい(『福山秘府』年歴部)、松前藩では長崎奉行萩原伯耆守に伺いを立て、西川伝治へ両浜組(八幡組・柳川・薩摩組)による俵物の長崎送りを許可し、「夫れより延享二丑年迄、当所住居仕り候近江売人共へ申付……子・丑年両年長崎へ差登らせ申候煎海鼠左の通」(宝暦12年『御巡見使応答申合書』)とあって、延享元(1744)年煎海鼠100斤入475本、翌2年100斤入316本を買集めて出荷しているが、それは必ずしも期待する数量ではなかった。