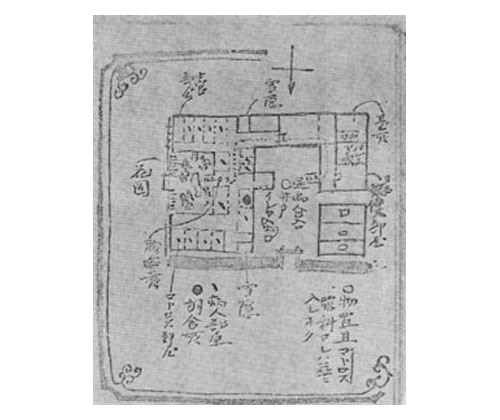

| 魯国立て置きし病院は、医者診察所………病人部屋十二(但し大小あり、四人入りの部屋より七人入りに至る)、魯の士官及びマドロス部屋各一つ。内によき花園ありて病人をして時々逍遙を為さしむ。さて此病院に入らんには、沖の口の御役所へ其趣を届け、許容の上入院いたす由なれど、近来は直に院に行き、医者に相会し入院の由を請い、医者許しの上院に入る………入れば高き臥床、飯卓、蒲団(此の上蓋は一ヶ日毎に一新するなり)、筒ぽう繻半、股引等を与え呉れ、而して三度の食事は其者の病気に順い食物差異あれど、一様の食物は煮たる牛肉、牛肉を細かにたたき丸るめ豚の油にて揚げたる物、或は鶏卵ソップ(牛骨を充分の水にて煮、韮等を刻み入れ、それに僅かの塩を加えたるものなり)等なり。………医者この院中の病人察視の後に於て、診察所へ参り、通病人を察視す。而して銘々の容態書ありて、薬取の時間は午後二時より四時までなり。 |

新島襄

「函楯紀行」より魯国病院見取図

以上によると、外来患者診察所と入院室とからなり、設備もよかったようである。また新島襄は、ロシア病院は魯国天子より総ての賄料が下るので、日本医師のように貧富を見分け、薬を差別するようなことはなく、病気次第で高価な薬を与え、全快した邦人がロシア人を慕うようになるのを望むのみと言い、それに反して、日本政府の建てた病院(医学所のこと)はだめだとしている。

| 日本政府立置きし病院は、魯の病院とは相反し、食物宜しからず(俗吏これに依て糊口をなす)、病人第一要する所の薬宜しからず(医者これに依て糊口をなす)………肝心なる医者は竹林より来るゆへ、院中甚だ寥々の由………それに相違し、魯の病院には病人、院に満充し、通病人は凡五、六拾程なり。(前出同書) |

新島襄の記録は少々極論めくが、ロシア病院が好評だったのは、無料という点にもあったらしい。医学所兼病院の方は掃除も行届かず、衣類も時々かえないとも言っているが、新島の真意は「函楯の人民………我が政府を背にし、却て吸(ママ)々として魯人を仰がん事を」(同書)憂えたのであるから、勢い筆誅の形になったものであろう。ロシア病院は慶応2年出火焼失し、明治5年再興された。

また、『函館とカトリック』(J・P・アインシャルト著)によれば、安政6年に来た仏国宣教師メルメ・デ・カションは、間もなく施薬院をつくり、次いで病院の建設を計画、奉行竹内保徳もこれを支持し、医学校も付設して、仏人博士と栗本匏庵とを教師にする予定であった。しかし、どうしたわけか実現されず、そのためフランスから派遣された医師も箱館に至らず、長崎に領事として赴任、その施薬院も箱館医学所に付属されてしまった。