[茅部郡]砂原村ヲ第一トシ夏季漁獲アリ傍近諸村亦同シ戸井小安尻岸内村ハ冬季漁獲ス近年稍豊漁ナリ概ネ引網ヲ用ヒ差網ハ僅々トス

[亀田郡]函館下湯ノ川志苔銭亀沢石崎四村ハ冬季ノ漁獲ナルモ慶応中ヨリ年々減少ス但時トシテ遽ニ群集スルコトアリ

[上磯郡]有川戸切地木古内諸村夏冬二季引網ヲ用テ漁獲ス慶応中ヨリ冬漁収獲次第ニ減シ夏漁最甚ク殆ト皆無ナリ明治九年ヨリ冬漁稍加ハリ札刈泉沢二村引網ヲ設クルモ夏漁ノ用意ヲナサス十一年夏俄ニ群集シ漁民頗ル狼狽ス爾後夏冬二季共漁獲アルニ至ル

これによると、噴火湾から上磯郡に至る道南の沿岸地帯では、広く鰯漁業がおこなわれていたが、地方によって漁期が異なり、西側の有川・戸切地・木古内方面が夏冬二季、東側では砂原村が夏、湯川・志苔・銭亀沢・石崎四村が冬季に限られていた。

また、『北海道水産予察調査報告』(明治二十五年、以下『予察調査報告』と略す)には、「北海道ノ漁民カ鰛(いわし)ト称ルハ丸鰛(ひしこ・筆者)平子(まいわし・筆者)ばか鰛ノ三種トス」、「渡島ノ国各郡ニ於テハ平子及ビ丸鰛ヲ以テ重ナル種類トシ…上磯及函館湾内ニ於テハ夏鰛ヲ主トシ大森浜以東恵山岬迄ハ秋鰛ヲ主トシ茅部郡ハ夏鰛ヲ主トス…渡島国ニ於テ漁場ノ区域最モ広キハ茅部郡ニシテ上磯郡コレニ次ギ亀田郡又之ニ次グ…夏鰛ニ於テハ上磯郡ノ知内、木古内ヲ第一トシ…秋鰛ニ於テハ大森浜ヨリ椴法華ニ至ルノ間総テ良好ノ漁場ニシテ各地甚シキ優劣ナシト雖トモ就中汐首地方ヲ以テ最好ノ漁場トス」とある。

これによると、同じ渡島の近隣諸郡でも、鰯漁は、函館を境にして、上磯側では夏鰯、銭亀沢村を含む亀田側(下海岸)では秋鰯の漁獲に重きをおいていたようである。これは、鰯の回遊に応じて漁場が形成されるためで、夏鰯は日本海側から暖流に乗って海峡に入り、松前から上磯付近に回遊するが、秋鰯は、逆に太平洋側から恵山岬沿岸沿いの反流に乗って、戸井、銭亀沢付近に回遊していたという。

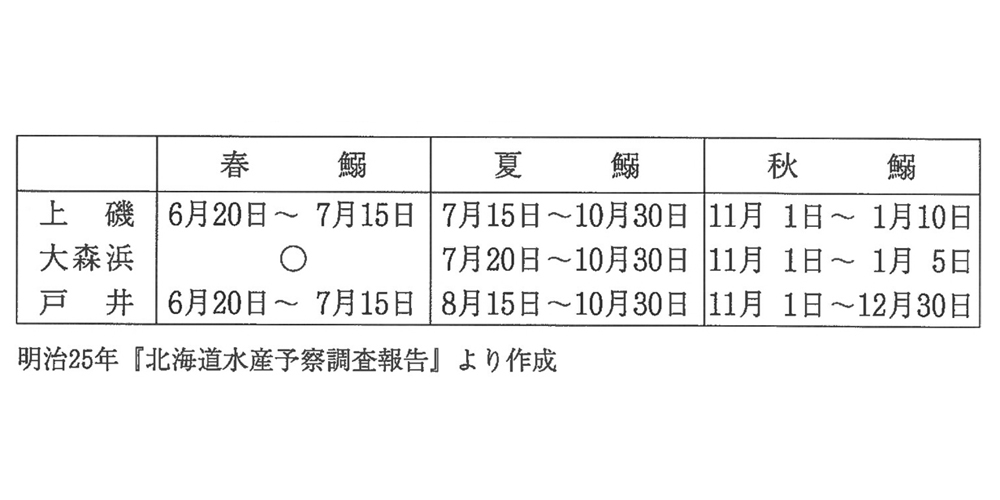

鰯の漁期は、夏鰯は、上磯が七月十五日に始まり、次いで函館の大森浜が二十日、そして戸井が八月十五日と、下海岸地方の始まりが遅くなっている。終わりは各地同一で、十月三十日である。秋鰯は、始まりが各地同一(十一月一日)であるが、切り上げが、夏鰯とは逆に、太平洋側の戸井が早く、上磯側が遅くなっている(表3・1・2)。

銭亀沢地域における秋鰯漁の期間は、十一月一日から十二月末の二か月と短期間であるが、先の『予察調査報告』には、「漁期ノ短キニ拘ハラズ群来厚クシテ収獲ノ多キハ渡島地方ニテハ秋鰛」とあり、先に挙げた『開拓使事業報告』にも「時トシテ遽ニ群集スル事アリ」とあって、銭亀沢地方の鰯漁業の漁期は、短期間ではあったが、大量の漁獲が集中しておこなわれていたようである。

表3・1・2 渡島国の鰯漁業の漁期