昭和九年度

・沖合漁業は各漁業共に概ね好況を呈し、殊に柔魚釣漁業に在りては、昼柔魚の奇現象さえ現出し、鱈釣漁業また良績を収めかの市況終始好調を持続し、同三年来凶漁に悩まされた漁民も聯か愁眉を開くを得たり。唯柔魚盛漁期に於ける一雲一雨の悪天候は鯣(スルメ)製造に多大の損害を与えたり。

・鰛定置、特別漁業に在りては予期以上の優績を見たるは一大快事なり、近年特に鰛許可漁業の出願件数激増せるは注目に値する。

・発動機船の増加は必然的趨勢にして、本村在籍船三十六隻外に漁期中の雇船六隻を算し、目下起工中の船入澗竣工の暁は之が利用により、沖合漁業も又長足の発達を期し得らるべく、将来は経費の軽減を図り斯業の合理化を企画せんには小型漁船の研究利用を要すべく、又漁場の探検共に製造加工等に付き一段の考究を為し、一面浅海利用と相俟って、之が合理化を図る為め急速に恒久的計画を樹て、以て漁家経済の更生を企画せざるべからず。

・駒ヶ岳の爆発による昆布礁の荒廃は全く沿岸漁民の死活問題にして爾来、各漁業組合に於て、鋭意之が復旧に努め、漸次その成績を示しつつあるも、本村振興の為、挙村一致将来昆布、海羅(ワカメ)、銀杏草、海苔其の他海藻類の増殖に対し一段の努力を以て堅実なる漁村の更生に一路邁進せんことを期す。

昭和十年度

・本村に於ける漁業の大宗たる柔魚及び鰛漁は未曾有の大凶漁に逢着し漁獲皆無に終りたる、連年の凶漁に因り今や民力の萎微衰頽全く言語に絶し、死線上に彷徨す。唯、鱈延縄漁業のみは前年に比し稍々良績をしめしたると雖も、餌料其の他、予想外の経費を要したる、将来考究の余地あり。近年躍進的漁業として刮目さるる鰛旋網漁業に就いて陳情の結果此程三ケ統の許可を得たり。

・本年の昆布漁は海流の変調其の他に禍され、総採取高八万四千九百八十九円と前年に比し、七万三千二百七十九円(四三%)の減収となれり。

・本村の三大漁業たる鰛(イワシ)柔魚(イカ)昆布ともに不振の為め本村経済界は極度に逼迫するにいたれり。十一月下旬に於ける風水害による流入土砂の為、全漁民が粒々辛苦復旧を急ぎたる昆布礁も相当広範囲に亘り埋没せり。

昭和十一年度

・秋鰛は天候に恵まれ、かの異例の回遊状況に終始し一万六千石の水揚げを見、死線上に彷徨する村民の経済に慈雨を均霑(きんてん)、愁眉を開きたる。

・鱈延縄漁業は前年の漸く半漁に終りたるも市価意外に好値を保合の結果、稍々匹敵するの成績を見たるは誠に欣びとするところなり。

・鰛旋網は現在七ケ統許可せられ、猶出願中のもの三ケ統、手続中のもの二ケ統にして斯業の領域を摩し、一躍当地沿岸漁業の寵児として父祖の偉業たる鰛地曳網、定置漁業を抛棄転業村民経済の更生安定に一大貢献を為さんとする機運に有り。

・沖合漁業の発展を画せんとせば須く安定根拠地の設置を第一条件とす。今後山背泊船入澗の第二期計画の実施、其の他の新設分に対しても万全の方策を講じ、一意その促進を期せんとす。

・機船底曳網漁業の専業用漁業区域の侵犯を防止の為、各漁業組合に地方費補助に依る魚礁築設を斡旋し、何れも計画通り事業の遂行を見たり。

・浅海事業に於ては昨年十一月下旬の豪雨に禍せられ流入土砂に依る災害復旧の為、各漁業組合五百円宛地方補助を得て完成を見たり。

昭和十三年度

・鰛漁業は鰛の回遊ありしも、好機会に暴風に遭遇し漁獲したるもの僅少にして、殆ど漁獲皆無と言うも過言にあらず。昆布また平年に達せず、市価に於て高騰しあるも前期状態より収入少し。唯柔魚漁のみは数来なき豊漁にして、殊にも自村沖合なる為、経費の節減及び市価好調に終始したる為、漸く漁家経済の安定を見たり。鱈は予想外の好漁にして市価も亦好調なるを以て漁民も聯か愁眉を開くを得たり。

・浅海増殖事業に関しては、各漁業組合に於て指導統制の下に保護造成に努力し、遂年その目的を達成しつつあり。

・海苔礁築設の為尻岸内・古武井漁業組合に対し適当補助し着生試験に供したり。又、石花菜(テングサ)の移植試験は関係組合の都合に依り、翌年度繰下げを余儀なくせられ実施しえざりしも、明年度に於ては万難を排し之を決行し斯業の振興に資せんとす。北寄貝移植及び鮑(アワビ)移植、並びに移動調査に於ては適期を失せず、之が実施に万全を期せんとす。

昭和十五年度

・柔魚漁業に在りては漁期の初期より終期迄終始好調を続け、亦之が価格に於ても近年になき高値を見たる為、一般漁民は愁眉を開きたり。

・鰛漁業は鰛の回遊状況頗る順調なるも、潮流の関係に依り旋網漁業の活躍を見ざるは遺憾なるも、漁業の予期以上の優秀なる成績を収め得たるは誠に一大快挙なり。

・昆布は平年漁に達せざるも、鰛・昆布共市価に於て高騰し収入に於ては平年と大差なき状態なり。

「昭和11年度~16年度 尻岸内村の主要漁業生産額の推移」

郷土の海域は暖流と寒流がぶつかり合い、また、海底の地形から、暖流系(イワシ・ブリ・マグロ・イカなど)、寒流系(サケ・マス・タラ・ホッケなど)の回遊魚と根付魚(マダラ・ネボッケなど)の豊かな魚田であり、また、寒流(親潮)を好む昆布(マコンブ・ミツイシコンブ)やその他の海藻類(ワカメ・フノリ・ノリなど)やウニなど水産生物の宝庫でもある。しかし、先出、主要生産額の推移に見られるように、これらは海流の変化や気象状況に支配され、安定した、あるいは期待した生産高を確保できない。いわば、これが当時の漁業の宿命であったろう。

しかもこの時代、機船底曳網漁に代表されるように漁船の性能、漁法・漁具の向上が急速に進み、乱獲のため資源の減少が現れはじめ、イワシ網漁に見られるように一網千金を狙い多額の設備投資、それも高利の仕込融通のための破綻など、漁業の急激な近代化による歪みが表出してきていた。また、冷蔵庫や加工場などの設備、流通の主導権は海産商ら商人の手に握られていたのも現実であった。

村はこれらの実態を分析、漁政施策についての提言をしている。

例えば、漁船の大型化のためには早急に船入澗の整備を進めること。資源保護のための機船底曳網漁業の規制や増殖のための魚礁築設の提言。昆布や海藻類・ウニやホッキ・アワビなどの生産拡大を図る浅海の保護と増殖産計画の必要性。また、最も大きな伸びを見せていたイカ、スルメ製造については天候に左右されない加工場の設置などなど、いずれも実態の上に立った適切な施策・提言と言えよう。勿論、これらについては多額の予算を必要とするものが殆どで、直ち事業化できるものではない。道・国への陳情や予算獲得のための方策、地元の漁業組合との提携・組織強化など課題も多かったとも推察する。

以下に、当時の漁業をとりまく重要な事柄について、いくつか記す。

機船底曳網漁業の取締 沿岸漁業者と機船底曳網漁業者の対立については先にも屡々述べたが、この調停にては、昭和5年取締規則を改正、許可期間の短縮・罰則の強化、6年には禁止区域の拡大、7年には「機船底曳網漁業権取締細則」を公布、取締を厳重にした。

しかし底曳船の操業は一向に収まらず、漁場は荒廃し沿岸漁業者の漁具の破損など、直接的な被害も目に付き、沿岸漁業者の怒りの声はいよいよ高まった。昭和9年函館の中野恵介は「全国沿岸機船底曳網漁業全廃規成同盟」の設立を提唱、昭和11年6月、全道水産団体長会議に於て同規成同盟の結成が決議された。

このような情勢を受けて機船底曳網漁業の制限が一層強化され、昭和12年には「機船底曳網漁業整理転換規則」の公布によって底曳網漁は延縄・釣りなどの漁業への転換が図られた。

乱獲で鱈資源の枯渇 大正15年、鱈は全水産物の12パーセントを占める生産高を上げる程の産物であったが、これは鱈延縄漁業の無動力船操業が動力船操業へと発展したからである。しかし、昭和に入って、底曳網操業による乱獲と漁場荒廃からの資源の枯渇と不況による価格の低迷から生産は減りはじめ、8年には殆ど姿を消すという状態にまで陥った。昭和10年頃から漁況も何とか上向き、15年には底曳網漁業の延縄・釣りへの転換規則などが功を奏して鱈生産は最盛期までに回復した。当時の鱈の64パーセントは開鱈(干魚)として製造され中国へのスルメに次ぐ重要な輸出物であった。

昭和16年太平洋戦争以降、統制経済により生産は下がるが、末期には食糧増産のため底曳網漁業の制限緩和と小手繰網による乱獲も加わり生産量は著しく減少し、その傾向は以降、戦後まで尾を引く。

イカ・スルメ全盛時代 イカの生産高は大正年間著しい増加を見せ、昭和前期、減少傾向にあったが13年以来再び増加し、戦後は飛躍的な生産を上げる。

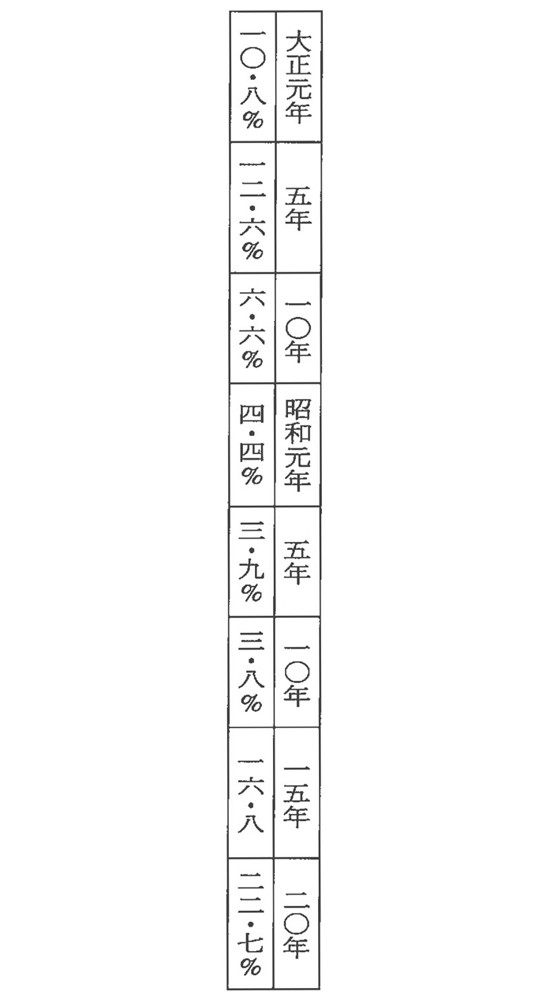

イカの全水産額に占める割合(%)の推移は次のとおりである。

[表]

イカ釣り漁法については3つの時代があったと「北海道」には記されている。

①無動力船による投錨操業の時代・1920年(大正9年)前後まで

使用船は磯船か川崎船、1人乃至数人が乗込み、沿岸を漁場とし操業中は錨を入れ船の漂流を防ぎ、その位置を変えることなく釣漁に従事した時代である。

②動力船による投錨操業の時代・1938年(昭和13年)頃まで

小型の電気着火あるいは焼玉機関をもつ動力船がようやく普及した時代である。操業は投錨による釣漁で無動力船と同様であったが、船が少し大きな分だけ釣人は数人から十数人と多くなり、操業範囲も沿岸から4、5浬(7~9キロメートル)まで広がり、不漁の時は好漁を予想されるポイントへ移動する機能性を持つようになった。

③動力船による漂流操業の時代・1938年(昭和13年)ころから戦後まで

漁況を想定し出漁場所を決め、行程に要する時間を見計らって出漁、操業中は船を操作し投錨することなく、イカの群れの動きに併せて漂流しながら、釣獲・漁労作業を継続する。漁船の大型化に伴い釣人も数十人となり地元の沿岸、沖合から、好漁場を求め10から20浬と操業海域を広げていった。従って漁獲高も、先出の、「尻岸内村の主要漁業生産額の推移表、昭和15・16年のスルメ生産額」にみるように、飛躍的に増加している。

収獲されたイカは、そのほとんどが地元でスルメに加工され、函館の委託問屋を通して販売されていた。従って函館の海産問屋(海産商)と漁業者との関係は深く、特に資金面で海産商から「仕込みを受けるもの」は40パーセント余りで、漁業組合からの借入は3パーセント弱にとどまっていた。その他の者も殆どは「個人その他・仕込融通」からの借入であった。このような状態は恐慌期を通じてますますその度合いを深めていった。

イカ釣漁業は他の漁業に比べて船主の経営経費の面では人件費の占める割合が非常に少ないが、これは現物歩合制が採られ、乗子はそれぞれ歩合率によって現物(イカ)を持ち帰るので、船主の支出には船主所有分の加工労賃のみしか計上されないからである。従って収入も経営全体の収入額ではなく、全収入から乗子分配分を差引いたものが計上される。

このような現物歩合制は明治時代からイカ釣漁業で広く行われていたもので、川崎船時代には乗子9割・船主1割、動力船時代に入って乗子7~8割・船主2~3割となり、その後、遠くに出漁するようになって乗子5~6割・船主4~5割と漁場の距離により異なった歩合率が用いられるようになった。