東京丸については、その詳細を、第7節の2、開拓使の道路建設・札幌本道の建設に述べているので、ここでは笠置の遭難について、尻岸内町史以降、新たに入手した防衛研究所図書館の資料をもとに、その顛末の一端を記すこととする。

なお、この2隻の遭難には共通した点が多くみられるので少し触れておきたい。

まず2隻とも女那川(尻岸内川)沖、直線にして1キロと離れていない地点で遭難、座礁、沈没(東京丸)破壊(笠置)という運命をたどったが、幸いにして1名の死傷者も出していないこと。次に2隻とも海軍省(東京丸の当時は兵部省)の当時の最も優れた艦船であり重要な任務を担っての運航中の遭難であったこと。そして、遭難の全貌が時代的な事情や軍事機密等で明らかにされなかった点が多かったこと。3つ目として、当然のことながら遭難事故が及ぼした地元への影響の大きかったこと。少し付け加えると、東京丸の遭難の明治5年は、わが国初めての戸籍編成の年(いわゆる壬申戸籍)であったが、尻岸内本村は遭難者救助・後始末等でそれには手が回らなかったなど。笠置については、地域有志らが、笠置乗組員を何とか慰労しようと、その年の秋の小学校運動会に招待するなど、子供らや住民と水兵さんとの、ほのぼのとした交流の一幕もあった。

なお、笠置の遭難の状況については後述するが、その原因が東京丸遭難の原因とほぼ共通と推察される。一つは尻屋埼からの天候の変化、いわゆる濃霧・一時切れ間再び濃霧の襲来。2つめは海流(東流)と潮流(逆流による沿岸西流)とその速度、これらの読みと船の位置の微妙な誤認。そして、船長・艦長(航海長)の津軽海峡航行の経験不足。勘ぐれば、計器等による測定の数値を過信し頼り過ぎたと思われる。

いずれにしても津軽海峡東口の海域の特異さ、“魔の海峡”と呼ばれる所以をはからずも露呈した遭難だったと言えるのではないか。

笠置の概要について 『尻岸内町史』・『防衛研究所図書館史料室』より

艦名 『笠置(かさぎ)』

由来 山の名より採る。笠置山は山城国(京都府)相楽郡泉河の南岸に位置する。花崗岩の勢険で気雄な山、古名は「鹿鷺」と呼ばれた(標高二九〇メートル)。南北朝時代、後醍醐天皇の所在所(笠置寺)となる。現在は観光客も多い。

艦種 二等巡洋艦・二檣・戦闘樓あり・姉妹艦に「千歳」あり。

[長 さ] 一一四・二九メートル

[ 幅 ] 一四・九三メートル

[吃 水] 五・七九メートル

[排水量] 四、八六二トン

[排水屯] 五、三〇〇トン

[重量屯] 六、七〇〇トン

[機 関] 直立三段膨張二円罐

[馬 力] 一七、二三五

[速 力] 二二・五ノット

[兵 装] 「備砲」・八尹速射砲二門・十二珊速射砲一〇門・十二斤速射砲一二門・四十七密速射砲六問・発射管五

「装 甲」 防御甲板平坦部四四粍・傾斜部一一四粍

[乗 員] 四三四人

艦歴 [製造所] アメリカ、フィラデルフィア「クランプ社」

起工 明治三十年(一八九七)二月十三日

進水 同三十一年一月二十日

竣工 同三十一年(一八九八)十月二十四日

日清戦争後、わが国が欧米に発注した艦船の内の一隻。千歳と共に建造する。

[建造費用] 四八一、二二九円

・同三十二年五月十六日、横須賀に到着、翌三十三年には北清事変に従軍する。

・同三十七~三十八年日露戦争に従軍(第三戦隊司令官少将出羽重遠旗艦)。

・同三十七年八月、黄海海戦に参加(艦長大佐井手麟六)。

・同三十八年五月、日本海海戦に参加(司令官中将出羽重遠旗艦)。(艦長大佐山屋他人)

・大正三~四年、戦役に従軍、青島政略戦(青島の独軍要塞攻撃)海上哨戒。

○大正五年七月二十日、津軽海峡に於て坐礁・破壊、同年十一月五日除籍となる。

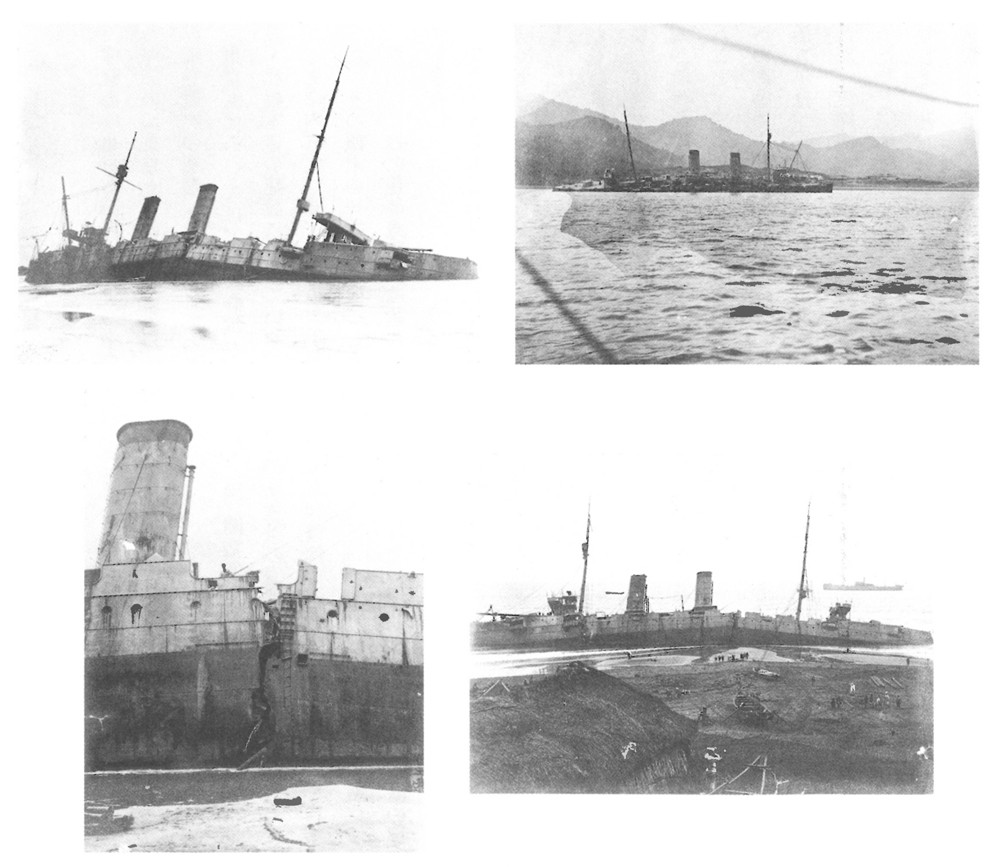

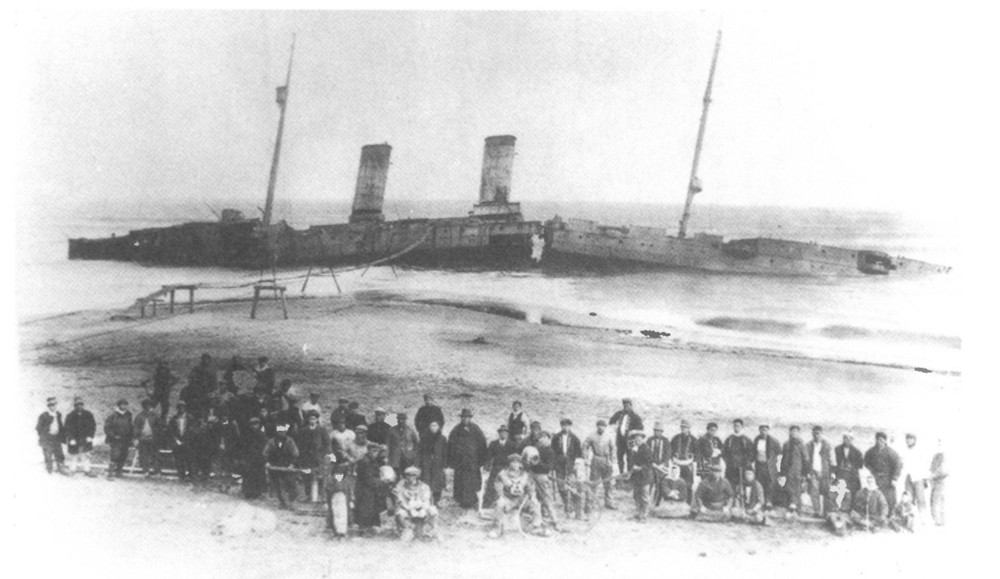

座礁・破壊した軍艦「笠置」

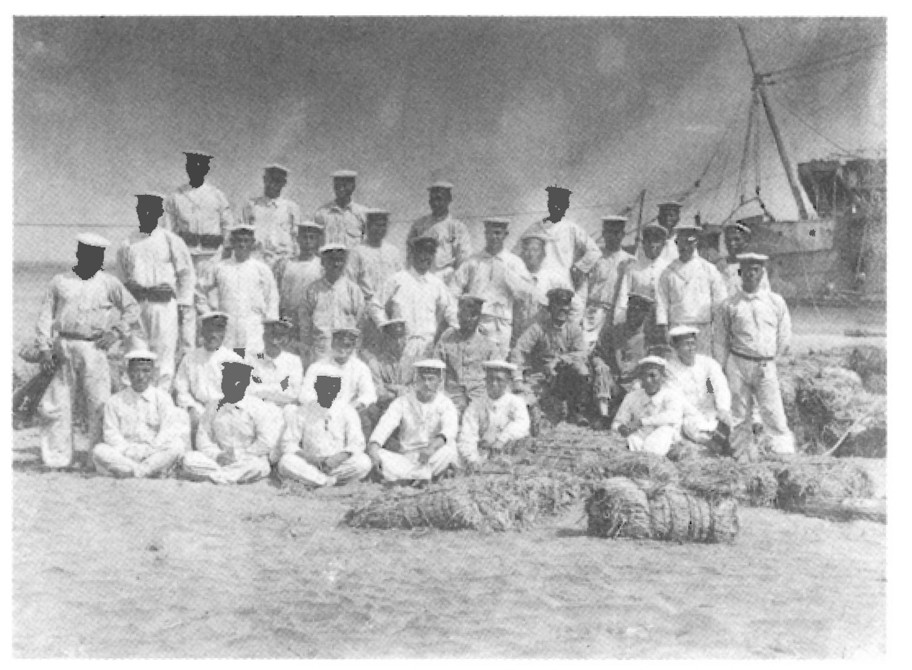

軍艦「笠置」乗組員

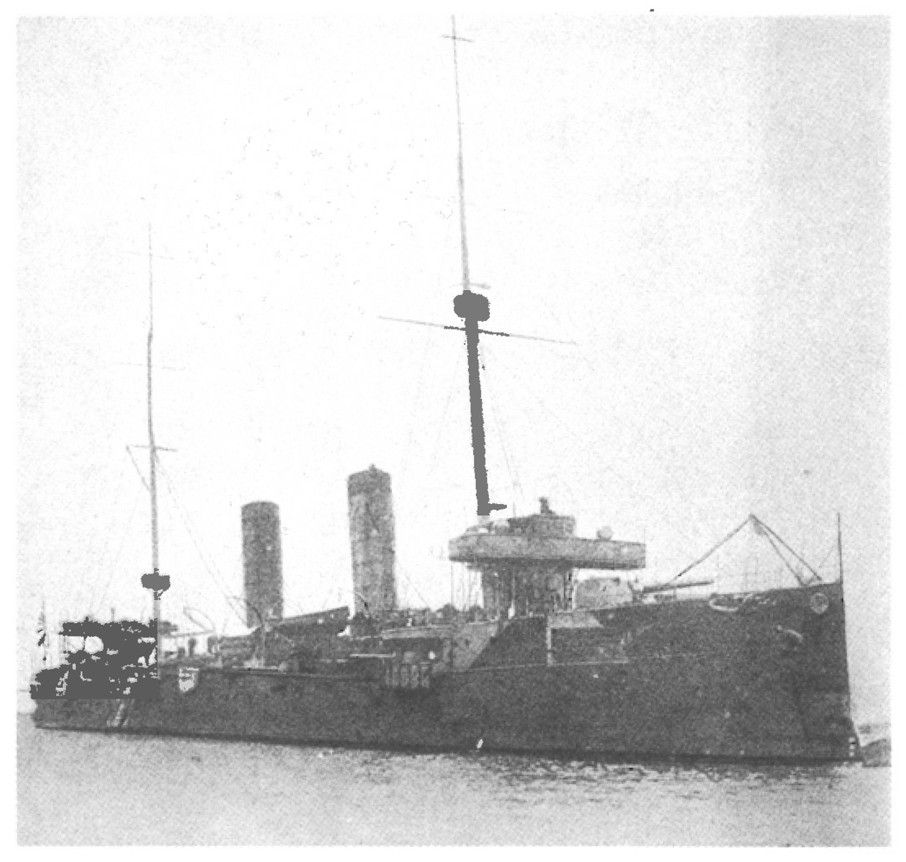

ありし日の軍艦「笠置」

尻岸内巡査駐在所に残された記録

事故種別 軍艦笠置坐礁

発生日時 大正五年(一九一六年)七月二十日午後二時〇分

発生場所 亀田郡尻岸内村字女那川沖合約七〇間(一二七メートル)

被害状況 前記日時に帝国軍艦笠置艦は前記場所に坐礁したる旨届出あり。当駐在所は直ちに分署(戸井村)に急報、悲報に接し、戸井分署長警部菊地庫太は巡査砂沢新太郎を従い現場に急行調査したるに、艦長海軍大佐櫻井眞清氏外乗組員四八〇名なりしため、これが救助のため尻岸内消防組の非常招集を行い、在郷軍人及び地方民等を監督し、救助に従事中、七月二十二日秋田沖より軍艦最上救援のため来たり、翌二十三日横須賀軍港より軍艦津軽、及び大湊軍港より作業船たる第二大湊丸及び栗楷(栗橋丸)の二船来港協力離礁に努めたるも、艦底は益々砂中に没し、傾斜甚だしく救助不可能の状況に至を以て、茲に貴重品を揚陸準備に着手揚陸を為す。

笠置は中央部より二つに折れ残骸は女那川沖に埋めたり、道庁長官は本署長警視菅貞仁を代理として親しく艦長を慰問せしめたり。

遭難直後の電報より 『防衛研究所図書館(史料部)』より

遭難直後、軍部と関係機関に取り交わされた電報であり、当時の状況や救難対策など緊迫感が伝わってくる内容である。そのいくつかを記す。

①大正五年七月二十日 午后十一時三十分(大湊)局発

大正五年七月二十日 午后十一時五十九分(横浜)局着

発信者 大湊要港部司令官

受信者 (海軍)大臣

電報訳(暗号電報)

今大湊丸ヲ笠置救援ノ為急速派遣ノ準備ヲ為シ其安否ヲ同艦ニ問合セ中為念

②大正五年七月二十一日 午前七時五発電済

発信者 (海軍)次官

河野大佐 宛

至急電報

二十日午後二時笠置渡島ノ国日浦岬ノ北東二浬尻岸内三尋ノ處ニ坐礁セリ依ッテ最上ニテ貴地ニ運搬せし係留要具ノ内志自岐ニ必要ナルモノヲ残シ全部ヲ最上ニ搭載シ笠置遭難地点ニ急派シ救難ニ助力セラレタ度 依命

③大正五年七月二十一日 午前十時五分発電済

発信者 (海軍)次官

河野大佐 宛

至急電報

久保(ホ一一)ヲ最上ニ便乗、笠置ニ派遣シ笠置艦長ノ命ヲ受ケ救難活動ニ従事セラレタシ命ニ依リ

④大正五年七月二十一日 午后三時二分発信 同 四時十分着信

発信者 笠置艦長

(海軍)次官 宛

至急電報

本艦船体及ビ機関ニ異状ヲ呈ゼザル内ニ速ニ離洲セシムル為メ、函館ニアル浚渫船ヲシテ本艦々首左舷ヲ浚渫シ艦首ヲ西方ニ転ズルト共ニ沖ノ方ヘ引出シ方ヲ試シタシ、又函館松田海事工場ニ引出シニ適スル重錨及ビ錨索ヲ所有セル模様アレバ借用致シ度、差支ナキヤ函館ニハ当地ヨリ電話アリ

笠置艦長 宛

(海軍省)副官 七月二十一日午后六時三十分発電済

函館ヨリ浚渫船及ビ錨借用ニ関スル次官宛電受領、主事務局ニテ取調ベノ上、何分ノ回答アル筈

⑤大正五年七月二二日 午前一時一五分発電済

発信者 (海軍)次官

笠置艦長 宛

至急電報

最上、津軽、栗橋丸ハ繋留要具、技術官潜水職工等ヲ乗セ逐次貴地到着スベク又河野大佐現状視察ノ為貴地ヘ出張ヲ命ゼラレ同官モ不日貴地着ノ筈ニ付河野大佐及ビ技術官ノ意見ヲモ聞キタル上引出乃案ヲ定メラレタシ、最上、栗橋ニテ輸送ノ繋留要具ニ付不足ナレバ大湊要港部又ハ松田工場ヨリ借用差支ナシ浚渫船ノ借用ハ引出案確定ノ上ニ譲リ遅カラズト思考セラル、但シ要スル場合ニハ直借用シ得ル様手筈ヲ執リ置カレ備エルベシ、又貴艦ノ現状ニ付左ノ件承知シ度

(一)艦首艦尾及ビ中央部ニ於ル船体ノ砂中ニ埋レアリシ深サ

(二)舵異常ノ有無

(三)艦ニ長濤ノ為動揺スルコトナキヤ若シアル場合ニハ其程度

⑥大正五年七月二十二日 午前一時三十六分発電済

発信者 (海軍)大官

河野大佐 宛

至急電報

貴官ハ急速笠置遭難地ニ至リ同艦ノ現状ヲ視察シ救難ニ関シ意見書ヲ提出スベシ大正五年七月二二日 午前一時三六分発

発信者 (海軍)次官

佐世保鎮守府・舞鶴鎮守府長官 宛

河野大佐ニ左ノ通電訓セラレタシ

⑦大正五年七月二十四日 午前八時四五分発電済

発信者 (海軍)次官

北海道長官 宛

至急電報

尻岸内ニ座州セル軍艦笠置引卸シノ為浚渫船ノ必要アルヤモ計ラレス貴庁管下ニ借用シ得ベキ「サンドポンプ」式浚渫船アリヤマタ其能力、笠置座州地マデ自力ニテ回航得ルヤ返電ヲ乞フ

依命

⑧大正五年七月二十五日 午前十時四十五分発電済

発信者 (海軍)大官

河野大佐 宛

至急電報

一貴官ヲ笠置救援作業シ機関ニ指定ス横浜鎮守府司令官ノ命ヲウケ同艦ノ救援ニ従事スベシ

二津軽、最上、栗橋丸、其ノ他救援ノタメ其ノ地ニ派遣シアル艦船ノ救援ニ関シ貴官ノ指揮ヲ受ケシムル様夫々電訓セリ

三大湊要港部ヘハ笠置救援指揮官ヨリノ依頼ニ応ジ諸事便宜ヲ與フベキ旨電訓シ置ケリ

大正五年七月二十五日 午前十時四十五分発電済

発信者 (海軍)次官

横須賀鎮守府司令官・佐世保同・舞鶴同

}宛

大湊要港部司令官・笠置艦長

右ノ通リ河野大佐ヘ電訓セリ 右欄心得諸事取計フベシ

軍艦笠置救難作業報告 『防衛研究所図書館(史料部)』資料より

【横鎮機密第六〇九號ノ四一】 【官房機密第一〇二九號】

大正五年八月四日

横須賀鎮守府司令官 加藤較一 印

海軍大臣 加藤友三郎殿

軍艦笠置救難作業報告

訓令ニ依リ笠置救難作業試行中ノ處、昨三日該作業指揮官河野海軍大佐来府セシニヨリ、親シク其実況ヲ聴取スルニ目下同艦ハ救難艦艇ノ助力ヲ得、力ヲ協セテ極力離洲ニ努メツツモアルモ風涛及ビ潮流等ノ障碍多クシテ、作業意ノ如ク進捗セズ却テ漸次不良ノ状況ニ推移シ、案ズルニ到底簡単ニ之ヲ引卸シ得ル見込ミ殆ンド無キモノト断定ス、依ッテ此際不取敢(とりあえず)同艦ヨリ兵器弾薬其他移動シ得ル物件ハ概子(おおむね)之ヲ取リ外シ救難艦船ニ移載し、然ル後大規模ノ計画ニ依リ艦体ノ引卸シヲ試ミルヲ至当ト認ムルモ、右作業ハ之ヲ海軍ノ手ニ於テ行ウハ帝ノ経費上不利トスル所多キノミナラズ、作業海面ノ状況危険多クシテ之ガ為作業従事艦艇ヲシテ再ビ不慮ノ災禍ニ陥ラシムノ虞ナキヲ保シ難ニ付キ遺憾ナガラ、該作業ハ適当ナル民間業者ニ委託相成候様致度

右報告旁意見上申ス

この報告書は右記のとおり、軍部(横鎮)ならびに内閣(官房)の機密文書である。報告内容によれば担当機関の横須賀鎮守府は8月4日にはすでに、笠置救難の見通しがなく作業の中止を海軍大臣に伺っている文面ととれる。ただ、これ(救難中止の決定)を海軍が行うことは面子上避けたい。そこで、民間業者に救難継続を委託し、業者よりの申出として中止決定を下す意図が窺える。

笠置破壊についての報告(電報)

大正五年八月十一日 午后二時 尻岸内局発

同 同 四時四五分 本省 局着

発信者 河野指揮官

受診者 海軍大臣

電報訳

本日波濤未だ減退せず、艦体損害の状況昨夜取敢ず報告せし通、今朝調査せしに上甲板助材三十九番より四十四番に於て折れ外舷又水線に至るまで引裂水線下二箇所に於て著しき皺襞を生じ将に裂せんとする傾きあり、下甲板四十七番付近に於て裂かれ後罐Casingの下部取付鋲離脱して訳一フィート裂け目を生じ艦首及艦尾著しく垂下し艦内全部浸水し艦長室、砲門及び天井並に一番四吋七砲門破壊し、船底右舷側半面多大の損害を受け最早救助すべき策なし、今後本艦の処置に関して如何すべきや、訓令を仰ぐ

八月十一日 (終)

軍艦笠置坐礁事件査定書 『防衛研究所図書館(史料部)』資料より

【佐鎮機密第三五三號ノ一六】

大正五年十一月二十九日

佐世保鎮守府司令官 山下源太郎 印

海軍大臣 加藤友三郎殿

軍艦笠置坐礁事件査問終結の件

軍艦笠置坐礁事件査問ニ付シ候處別紙査定書ノ通リ査問委員長ヨリ報告之有、右ハ相当ノ決定ト思料シ責任者ハ検察處分ニ付シ候條、査問会規則第十九條ニヨリ右報告ス

査定書壱通添(終)

軍艦笠置坐礁事件査定書

軍艦笠置座礁事件に付査問を遂ケ査定すること左の如し

第一 事実

大正五年七月十三日軍艦笠置は艦長海軍大佐櫻井眞清指揮の下に船川湾に坐洲せる運送船志自岐を舞鶴軍港に曳航するの任務を命ぜられ同月十六、七両日に炭水及び糧食の補充を行い同月二十一日船川湾着の予定を以て十八日横須賀軍港を出発原速十節にて運航せり二十日午前零時十七分奥名航海長は艦長の認許を得て魚毛碕灯光の北三十度東十一浬に艦位を定め北九度西(羅針路北十度西)に変針北上せり

午前四時三十分奥名航海長は更に種市ケ岳及び階上ケ岳の二方位を以て艦位を定めたり而して当直将校海軍大尉末岡久雄も亦午後五時艦位測定を行いたるに同時刻に於ける艦位は種市ケ岳の北七十四度東十五浬八にありて航海長測定のものと良対位にあるを以て之を航海長に報告し航海長は之を艦長に報告したり

午前八時十三分濃霧来襲するや見張員を高檣及び檣樓に出し更に掌信号兵全部を配し艦首及び艦橋と見張らしめ霧中信号を行いつつ進航す

午前十時三十五分左舷艦首約四点に尻矢埼灯台の霧笛に似たる笛声を数分間聴取したり

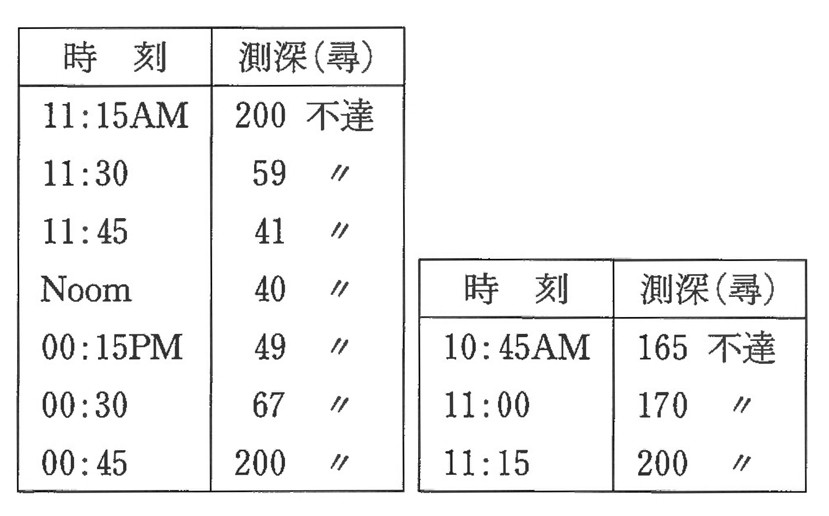

午前十時四十五分より三十分間隔を以て測深を行い次の結果を得たり

奥名航海長は推測に於ては午前十一時の艦位は尻矢埼灯台の南八十度東六浬の地点なるも先に金華山沖に於て検測したる逆流の影響を顧慮し艦長の認許を得て午前十一時二十分迄同一針路を続航したる後予定針路北西(羅針路北四十六度西)と変針せり而して此頃より濃霧次第に薄らぎ時々東方水平線を認め得るに至りたるも尻矢埼方面は依然濃霧に掩はれたり

午前十一時二十五5分より測深は容易にし且其の回数を多からしむる為速力を八節に減じ同十一時三十分より十五分感覚を以て錘測を行い航海長附海軍少尉川副倬夫之を担当し次の結果を得たり

[表]

依て航海長は之を紙面に畫し海図上尻矢埼北東の百尋界堆上に照合したるに其の錘測線に依る航程は海図上の航程に伴わざる所あるも之を南東の逆流を受け減少されたるものと思惟し一に錘測水深の図上に合致する所を見て午前十一時二十分の位置は針路北九度西の推定航路上に於て正午位置(魚毛埼灯台の北三十七度東九浬五)より機械回転数及び測程儀に依る測定位置に近邇し且変針後の航路も亦殆ど針路線(北西)上にあるものと認め午後零時四十五分の艦位を尻矢埼灯台の北七度西九浬七と決定し艦長も亦之を認めたり

午後零時三十分濃霧霽し視界約三浬に達するに及び掌信号兵全員の見張を撤し檣樓及び高檣見張の外掌信号兵三名を艦首及び艦橋に配するに止どめたり

午後零時四十三分原速を十節に復し同零時四十五分北七十一度西(羅針路北七十二度西)汐首岬の南二浬半の地点に向け変針し三十分間隔を以て錘測を行いつつ進航せり

午後一時二十五分濃霧再び来襲と午後二時に至る迄錘測二百尋尚不達なりしか午後二時十五分に至り錘測七十二尋を得同二時三十二分錘測線三十尋走出にて達すとの急報に接するや艦長及び航海長は之を測深三十尋なりと誤解し艦の陸岸に接近せんことを虞し当直将校島村大尉をして面舵一杯(三十度)にて反転せしめ約二転回頭の際午後二時三十四分艦長及び航海長は殆ど同時に前方に当り海岸に打寄する白浪を認めたるを以て艦長は急速両舷機停止次て全速後退を命じ続いて右舷錨投下防水扉蓋閉鎖を命ぜしも時既に後れ錨鎖充分走出せず午後二時三十六分艦は遂に渡島国亀田郡尻岸内錨地二尋界線上の砂洲に坐洲するに至りたり爾後艦長は汽機及び錨等を使用し極力艦の離洲救助に努めたるも其の功を奏せず八月八日頃より天候急に険悪となり絶えず東南より打寄する強大なる長濤の為八月十日夜遂に船体を破壊せらるるに至れり

第二 原因及び理由

軍艦笠置の坐洲破壊の原因及之を認めたる理由左の如し

一、尻矢埼灯台の霧笛を確め之により艦位を測定するの手段を講ぜさりしは注意周到の缺きたること

理由 七月二十日午前十時三十五分濃霧中左舷艦首約四点に尻矢埼灯台の霧笛らしきものを聞知したる際艦は速力を減じ或いは針路を変換し測深を行う等同灯台の位置により艦位を確むべきものなるに拘らず何等之に対する手段を講ぜす単に同音響は微弱にして到底海図上に適確なる方位を劃し得べき程度のものにあらざるに漫然該方位は畧推測位置(測定による予想海流を減せしもの)に合致せるものと思惟し毫も之に注意を払わず其の儘続航したるは海峡侵入に対する注意の周到なるものと称し難し

二、津軽海峡進入の基定点たる午後零時四十五分の位置不確実なりしこと

理由 午後零時四十五分の位置(尻矢埼灯台の北七度西九浬七)は午前十一時三十分より十五分間隔を以て測定したたる水深を航程に応じて紙上に畫し之を海図上に照合し測程儀による午前十一時二十分の位置を基準とすれば航程に於て少許の減少を見るも海図上の水深に畧合致し針路も亦予定針路(北西)と並行するものと認め全然測深に信頼し決定したるものにして津軽海峡進入には本位置を基定点と決したるものなり然れども測深による水深線は仮に十一時二十分の位置を正確とし之と一端を置くも他端は尻矢埼灯台の北七度西九浬七の地より更に北東方面約二浬半に於て東方に流圧せらるるものなるに漫に逆流のみに邂逅し航程を短縮せしものと思惟し強て予定針路(航行針路同じ)と合致せしめし傾き本位置の信頼すべからざるを証明して余りある況して午前十一時二十分の位置は先に午前零時十七分魚毛埼灯光により艦位を定めて変針したる北九度西(羅針針路北十度西)航路線上に於て正午よりの測程儀による航程を以て定めたるものにして午前五時種市ケ岳及び階上け岳二方位(其の方位交角僅に十度に過ぎざるを以て航路の東北においては著しき差を生ぜざるも東西の偏差確実ならず)により艦位を確かめたる後は全く推測のみによりたるものなれば該位置は確実と称し難く従いて午後零時四十五分の位置は益々不確実なり

三、艦長航海長は海峡進入に当たり海流及び潮流に対する調査不十分なりしこと

理由 艦長は津軽海峡東口に於ては一般に東流存し尻矢埼付近は東流西流区々にして一定せず又汐首岬付近に於ては東流あるもその沿岸には反対(西流)の潮流あるを以て午後零時四十五分の位置より汐首岬の南二浬半の地点に向かうときは初め北偏せらるることあるも汐首岬に近づくに隋い南偏せらるべきを以て寧に汐首岬と接近し艦位を確むるを可なりとし午後零時四十五分進入航路を磁針路北七十一度西に採るを是認せり

而して航海長も前一回の経験により汐首岬尻矢埼間の航路に於ては偏北よりも偏南せらるること多しと思惟し寧に汐首岬に接近し霧笛よりも艦位を確むるを利なりとし之を艦長に進言し進入針路(磁針路北七十一度西)を選定したるものなり

然れども津軽海峡の海流及潮流は水路誌第五巻第二十一頁に「海峡の海流は、海峡中軸の方向を以て常に東方に流る(中略)其の速度通例二節半乃至三節なれども風力にさゆうせらるること甚だしく(中略)偏南西颱強吹のときは速度殆ど平時に倍し流向又定則ありて流域拡張し偏北東颱前若くは其の吹時中は速度大に減じ流向区々且流域も減縮して海峡北側に偏する如し」とあり其の他同書記載の諸流勢を総合し海峡進入時に於ける当日の天候は風向南又は南東其の力一にして時恰も小潮に近き漲潮に当りたるより考察する時は海峡東口の海流は一般に東流にして尻矢埼北東に於ては南東流を見尻矢大間埼間の海峡南方に於て流向不明なるも尻矢埼の北東及び北方に於ては偏東流の強勢なりしを知るべし又汐首岬恵山岬の沿岸には多少西流の存するあるも其の流域陸岸に接し流勢又大ならざりしを推知すべし況や同水道中央を西航する船舶が屡々北偏せらるるは航海者の実験する所なるに於てをや故に午前十一時二十分の変針後に於ては艦は絶えず右舷に偏ぜられるるものと思惟せざるべからず然るに艦長及び航海長が午後零時四十五分の測深時に単に南東流(逆流)を受けたるものとのみ観測し殊に航海長が爾後終始偏南せらるることを慮りたるは海峡通過に対し海流及潮流の調査不十分の致す所なり

四、艦位不確実なる場合に於ける航路上の予想危険範囲に対する顧慮充分ならざりしこと

理由 艦位不確実なる場合に於て濃霧ある海峡に進入するにあたりては予定航路線の左右及前方に適当の危険範囲を予想すべきものなり午後零時四十五分の位置に付確信を有せしむとは云え危険範囲を左右僅に一浬以内に止め南風微弱なる当時に於て汐首岬の南二浬半に航路を選定せしは全く海流に依る偏位に対する航路の危険範囲を充分顧慮せざるものにして又午後零時四十五分の変針後艦は正しく北七十一度西(羅針路北七十二度西)の航路線上に在りと過信し前方左右に対する危険範囲の顧慮充分ならざりし為水深七十二尋の報を得たるときには午後零時四十五分以後の航程半径が既に右方恵山岬汐首岬間の沿岸に接近しあるにも拘らず之に気付かず爾後の応変に対し速に適当の手段を講ずるに至らざりしなり

五、午後一時二十五分濃霧再襲に際し実施せし処置の不充分なりしこと

理由 午後八時十三分濃霧来襲の際は掌信号兵全員及び見張兵二名を配し見張り警戒を厳重に行いたるも午後零時三十分頃より濃霧次第に間歇的となり時には視界約二浬に達するに及び掌信号兵全員の見張を撤し二名の当直掌信号兵及一名の掌信号(他に二名の見張員あり)を配するに止めたり

午後零時三十分頃濃霧暫時間歇的となり時には視界三浬に達っせしも同一時二十五分より再び濃霧起こり前方益々警戒を要するにも拘らず更に見張員を増加せず又将校或いは下士等の有力なる見張員を出さずして単に下級卒のみを配し且又海峡通過に当たり実施すべき防水扉蓋の開鎖及び投錨準備の如き適当の手段を講ぜざりしは艦の保安に対する顧慮充分なりと認め難し

六、午後二時十五分水深七十二尋の報を得たる際艦の保安を講ずベき手段を採らざりしこと

理由 初め尻矢埼北方の百尋界線内を航過するに当たりては錘測を容易にし艦位測定を行う為速力を八節と減じ同線外に出づるに及び再び速力を十節となしたるは縦令濃霧中とは云え不規則なる潮流の偏圧を減殺せんとの考慮に基きたるものなれば之を諒とすべきも既に海峡中央の百尋界線内に入り午後二時十五分水深七十二尋の報を得たるとき艦は正に陸岸に近接しつつあるを知り得べり従て前方危険に対する予防上且は錘測の正確を期する為適当の手段を構ずべきものなるに拘らず予定線路上にありと過信し依然原速力にて航進せしは艦の保安を期する上に於て注意周到ならず

七、午後二時三十二分錘測線上三十尋走出の報に接したる際に於ける処置の適切ならざりしこと

理由 午後二時三十二分錘測線上走出し三十尋なりしを水深三十尋なりと誤解して右舷回頭反転せんとせしは諒とすべきものありと雖既に錘測を以て霧中汐首岬に接近するの企画ある以上後甲板にある測深手との間に予め水深の急変に応ずる緊急規約を設くると共に水深の報告に対しては厳密なる注意を為すべきに航海長は「三十尋にて達す」との手旗信号を初めての三十尋なる信号のみを見て直に水深三十尋と即断し急遽大間埼方面に接近したるものと思惟して右舷に回頭するを可なりとし之を艦長に進言したるに艦長も亦水深三十尋と誤信して面舵転舵のみを以て充分旋廻し得るものと思惟し当直将校をして単に面舵一杯を令せしめ汽機にある速力の適宜調整を行はず遂に艦をして危険に頻せしむるに至りしは全く艦長及航海長の行航上に対する用意の周到を缺きたること基因するものなり

爾後二分時にして初めて陸岸に接近するを発見し極力避難を試みしも時既に後し空しく艦をして陸岸近く坐洲せしむるに至たれり而して此時機に至る迄防水扉蓋の閉鎖及投錨準備等を為さざりしは艦の保安上益々缺くる所多し

八、天候険悪にして救援作業著しく困難なりしこと

理由 坐礁後艦長は船体に損所なきを知り極力後退を以て離洲せんと企てつつある際同所沿岸居住漁夫が艦尾の方に暗礁ありと叫ぶを聞き汽機を停止し之を探索せしめ其の存在を明にし錨及汽機により或いは曳船の助力を得て極力離洲を企てたるは適当の処置と認む然れども南東の怒濤激しく且使用錨の軽少なると錨掻の不良なるとにより漸次陸岸に接近し益々離洲を困難ならしむるに至れり爾後船体の顛覆防止重量物の陸揚げ吃水の変更を行う等種々の手段を講じたるも天候険悪の為八月十日夜遂に船体破壊せらるるに至りたり

由来波濤を舷側より受くる如く坐洲せる艦船ありては海上平穏にして前後に適深なる広濶面を有するにあらざれば離洲作業殆ど其の成功を期し得ざること多しとす況や当尻岸内沿岸の如く坐洲地の前後に暗礁散在し四囲の海底岩盤にして錨の繋止安固ならざるに加え外海より打寄する長濤強く且日々濃霧四塞し状況一般不良なるの地に於ては其の離洲作業著しく困難なりと言わざるべからず加之八月八日より海上急に険悪となり幾多の努力を水泡に帰せしめ遂に艦を破壊するに至りたるものにして離洲作業の不適当なるに基因するものにあらざるなり

第三 責任の有無及其の程度

案るに軍艦笠置の坐洲破壊は畢竟同艦艦長海軍大佐櫻井眞清及同艦航海長海軍大尉奥名清信の過失に基因したるものにして該事実は前記坐洲の原因に徴し之を認むるを得べく依て櫻井艦長及奥名航海長は其の職責上の過失により艦を破壊したりとの責を免るるを得ず仍(よっ)て各刑法百二十九條第二項に依り処断せらる可きものと思料す而して七月二十日午前八時頃より同日午後二時三十分同艦が渡島国亀田郡尻岸内錨地に坐洲するに至る迄艦長及航海長共に艦橋に在り当時の当直将校たる海軍大尉祝原不知名及び海軍大尉島村綱雄は一に艦長の指示に依り操艦の任に当りたるを以て同艦の坐洲に関しては職責上何等責任なきものと認む

右査定す

大正五年十一月十八日 軍艦笠置坐礁事件査問会

委員長 海軍少将 田中 盛秀

委 員 海軍大佐 野村房次郎

委 員 海軍中佐 井手 元治

委 員 海軍少佐 古賀 琢一

委 員 海軍少佐 鈴木 源三

委 員 主 理 荻原竹治郎

大正5年12月18日 解体業者決まる(解体を待つ笠置)