尾札部音頭は、尾札部役場職員だった加我健一(大正一二生)の作詞した「尾札部よいとこ渡島の東よ」の歌詞に、旅の歌謡劇団として人気のあった佐々木章が作曲して、熱狂的な人気で村民の老若男女に歌われた。

尾札部小唄は関口直蔵が作詞、青い鳥ハーモニカバンド主宰の上山勇が作曲し、演奏した。当初の楽譜はのこされていない。

昭和二五年八月二〇日発行の道南タイムスによれば「尾札部在住の青年から募集せる歌詞は、同村青い鳥バンドの伴奏で(八月)一六日、同村川汲で発表会が催され、村民から絶賛の声と万雷の拍手を浴びた」と報ぜられている。

臼尻小唄は、昭和三〇年版臼尻村勢要覧に載っているが、「曲もつけられず発表されることはなかった」と作詞の関口直蔵が語っている。

戦後も漸く自由経済が復活したときである。誰もが未来に明るさと生活物資が少しずつ出回るようになった時期である。青年会による演芸活動が、各地区で盛んにおこなわれた。

自力で自作の文化の萌芽を迎えたのである。

昭和二五年ごろの郷土は、イカ豊漁の絶頂期でもあった。このとき発表された郷土での自作の歌は各地区にあったものと思われる。

「青い鳥」と「尾札部小唄」の楽譜は掲載できなかった。専ら川汲の青い鳥ハーモニカバンドの演奏会、川汲の青年による演芸会で愛唱されたものだという。

「尾札部小唄」は今も郷土の人々に愛唱されている。

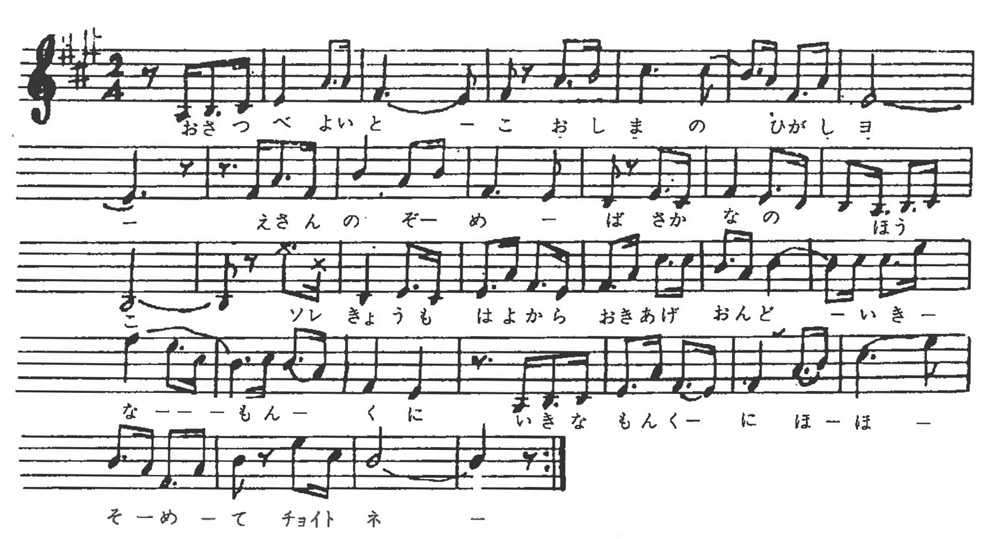

尾札部音頭 作詞 加我健一 作曲 佐々木章

一 尾札部よいとこ 渡島の東よ

恵山望めば 魚の宝庫

今日も早から 沖揚音頭

粋な文句に 粋な文句に

頰染めて チョイトネ

二 蝦夷の富士から 十里の波路よ

音に名高い 昆布の名所

今も昔も 津々浦々にや

粋な黒潮 粋な黒潮

昆布唄 チョイトネ

三 見たか湯の郷 あの鶴の湯をよ

のぼりや湯の川 函館港

谷で清水が おいでと招く

粋な紅葉の 粋な紅葉の

頰染めて チョイトネ

四 恵山荒潮 板子の下によ

越えて情の あの千代八千代

度胸だめしの 荒波わけて

粋なあの娘の 粋なあの娘の

待つ郷え チョイトネ

[尾札部音頭]

作詞 関口直蔵

青い鳥 作曲 上山勇

編曲 青い鳥ハーモニカバンド

A 雲は流れて 船路は遙(はる)か

空はあかねだ うなばら染めて

心うき/\ のぞみを宿し

潮の彼方を 飛んで来た

青春(はる)だ 我等の 青い鳥

B 月はかけても 星降る夜は

はずむ心だ なぎさも友よ

血潮わく/\ 小砂利に問えば

浦のこだまの 返りくる

呼べよ 我等の 青い鳥

C どんと岬に 打ち寄す波よ

男子 海子 かいながうずく

胸は鳴る/\ かゞやく朝だ

伸びよ羽ばたき どこまでも

意気だ 我等の 青い鳥

作詞 関口直蔵

尾札部小唄 作曲 上山勇

編曲 青い鳥ハーモニカバンド

一、浦(うら)の尾札部 魚の寶庫(おくら)

昆布 するめに 鶴の湯泉(いでゆ)

謎の湯の川 七里旅

二、西に川汲 東にや古部

恵山お山の煙にかげる

あやに瀧なす かもめ岩

三、磯の木直 自動車(くるま)にゆられ

岬かわせば 駒が嶺見せて

見日 八木川 恋の橋

四、港 尾札部 灯に染む頃は

出船見送る 彼の娘(こ)の 笑(え)くぼ

波止場(はとば) 気にすりゃ ラットが鈍る

五、沖の漁火(いさりび) ほのほのと燃えて

烏賊(いか)の潮吹き 真面(まとも)に浴びて

明日もたてませう 大漁旗

臼尻小唄 作詞 関口直蔵

一 港臼尻 双見の岬

数多(あまた)水路は 灯のもとよ

仇な温宿(ゆやど)の旅枕

二 バスにゆられて 大船街道

出崎七曲(ななくせ) しぶきにぬれて

かわしゃ豊崎近くなる

三 恋の逢瀬は 辨天様よ

掛けた御願(ねがい)の 届かぬまでも

通ふ七夜の星灯り

四 港臼尻 茜(あかね)に焼けりゃ

ラット持つ手に あの娘の笑くぼ

なぜに安浦島の影

五 沖の漁火(いさりび) いか釣る炎

東明くれば 港へ向いて

帰る舳(へさき)にゃ大漁旗