明治十年(一八七七)、薬学で知られる柴田承桂(しばたしょうけい)(一八四九~一九一〇)が、英国のチャンバース百科事典にあったArchaeologyを訳し、これを『古物学』と題して出版し、ヨーロッパで考えられていた考古学を初めて我が国に紹介したのであった(11)。

明治十年(一八七七)、腕足類(わんそくるい)研究のため来日した米国のE・S・モース(一八三八~一九二五)は、東京大学から招かれて動物学を講じ、その傍ら、来日時に発見した東京の大森(おおもり)貝塚を発掘し、調査による成果を二年後に英文(Shell Mounds of OMORI)で刊行した(12)。なお、この報告書は、モースの弟子たちによって和訳され、『大森介墟古物編』の名で東京大学から刊行されている(13)。

E.S.Morse

(日本考古学協会『モースと大森貝塚』1978年 表紙より)

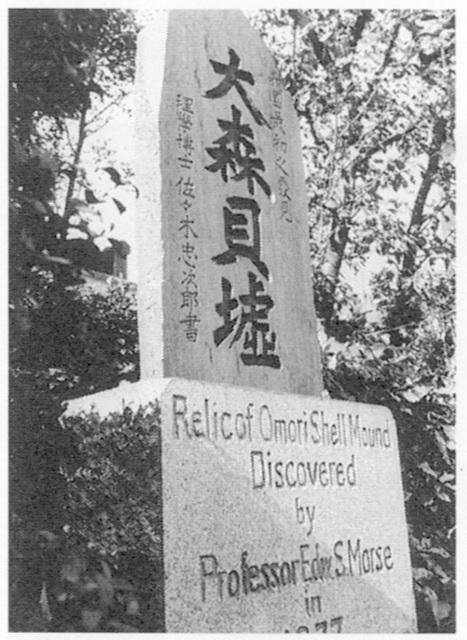

大森貝墟の碑

大森貝塚の碑

以上のように、我が国が科学的な考古学の黎明期を迎えていたころ、岐阜県出身の土岐源吾(ときげんご)(蓑虫(みのむし)と号す、一八三六~一九〇〇)が明治十一年(一八七八)に来県し、下北半島を巡歴した後津軽に拠点を構えた。明治十二年(一八七九)ころから、浪岡(なみおか)の平野清助(ひらのせいすけ)(一八三〇~一九〇一)や吉野田(よしのだ)(現浪岡町)の木村又一(きむらまたいち)(一八五三~一九二二)らとともに、亀ヶ岡遺跡を発掘して多数の遺物を発見し、さらに津軽地方一円を歩いて遺物を採集するとともに、それらを巧みに写生しながら風景画ともども提供した。蓑虫は、明治十九年(一八八六)八月に東北地方を巡歴しながら、本県を訪れた初代の人類学会会長神田孝平(かんだたかひら)(一八三〇~一八九八)に会い、神田によって蓑虫の収集した遺物とともに、亀ヶ岡遺跡が学界に紹介された(14)。この発表が基となって、明治二十二年(一八八九)の東京大学による当該遺跡発掘が行われたのであろう。神田は本県巡歴の際、弘前で下澤保躬(しもざわやすみ)や佐藤蔀(さとうしとみ)と交遊している(15)。

土岐源吾(蓑虫)

(青森県立郷土館『蓑虫山人図録』1984年より)

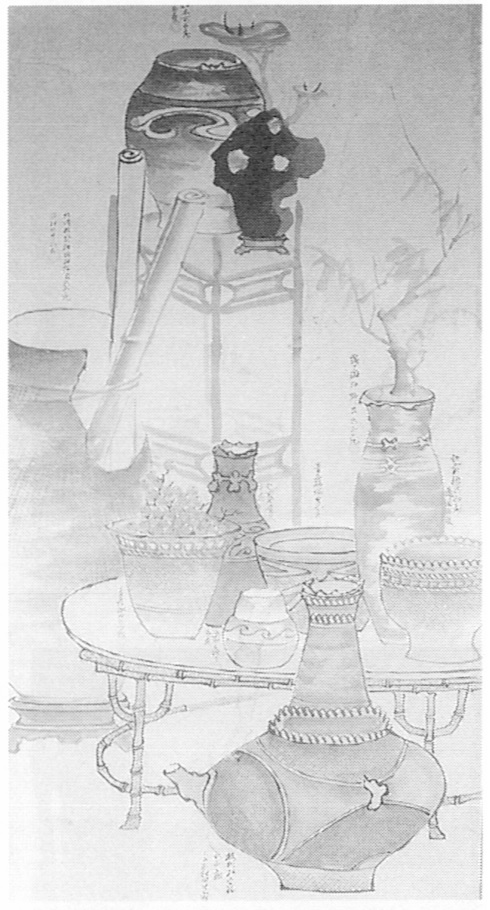

蓑虫山人の絵屏風

(浪岡町指定文化財,木村徳栄氏蔵)