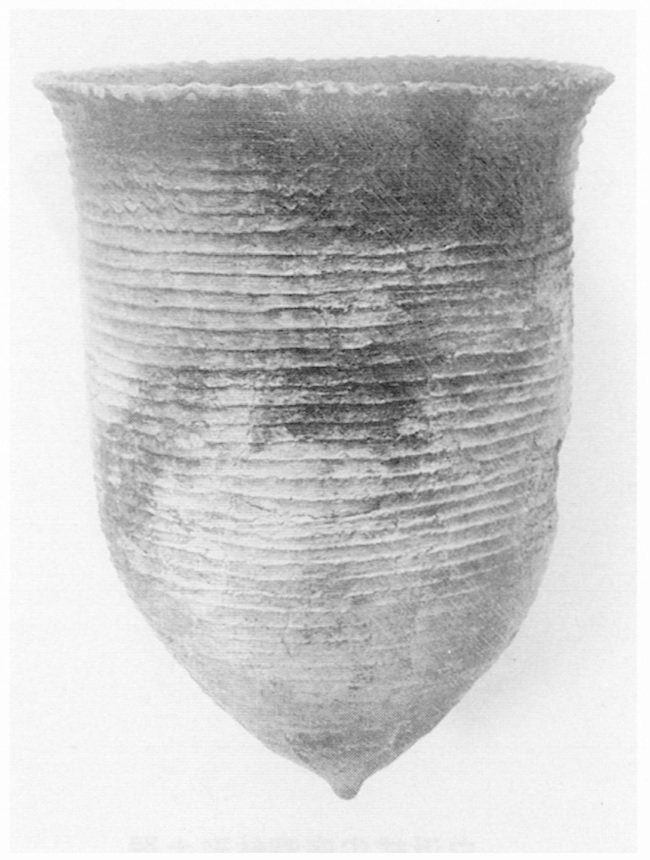

これらのなかでも表館(1)遺跡出土の隆線文土器は、六五の破片で発見され、復元の結果、高さ三〇・五センチメートルを有する丸底風の尖底深鉢形(せんていふかばちがた)土器となった。口辺部が若干外反し、底は乳首に似た形状を呈するもので、口縁から底に向って三七条の細隆線が施されている(4)。また発茶沢(1)遺跡では破片となって一二点ほど出土した。ただしこの土器は器面を飾る隆線は、表館(1)遺跡のものに比べて太形である(5)。

隆線文土器

六ヶ所村・表館(1)遺跡

(青森県埋蔵文化財調査センター蔵)

鴨平(2)遺跡の爪形文土器は、一〇〇点を超える破片で出土し、土器の器体を構成する粘土(胎土(たいど)と称する)のなかに金雲母(黄銅鉱)の細粒が含有されており、原材料の産地が特定できて興味深い。八戸市を流れる新井田(にいだ)川の上流からもたらされたものらしく、薄手に作られ、焼成は良好といえるほどではない(6)。

それに続く多縄文土器も薄手に作られ、器面に羽状を呈する縄文が施されている。なおこの土器は円形の竪穴住居内から出土しており、草創期の住居の形状と生活の様相が理解できる可能性も高い(7)。