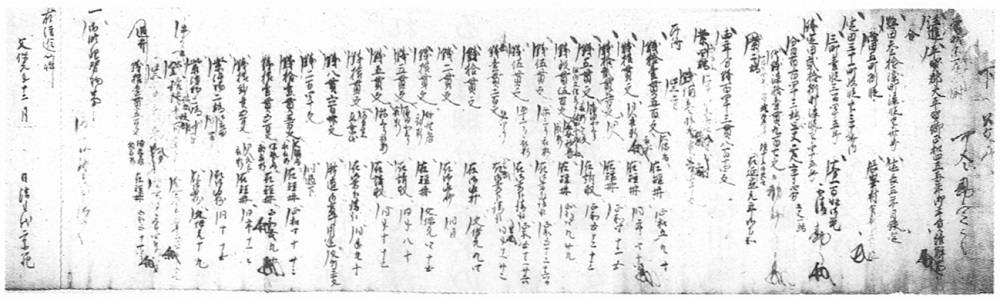

文保元年(一三一七)、平賀郷地頭代曽我泰光は代官京(景ヵ)範を通じて、得宗家公文所に対して正和四年(一三一五)・五年分の所当年貢の結解(けちげ)を提出した(史料六〇九・写真123)。平賀郡は、地頭代曽我氏が、郡政所を通さず直接に北条氏に対して所当進納を請負う「別納請所」であるからである。なおこの結解の最初に据えられた花押は得宗家の内管領長崎高資のものである。

写真123 平賀郡大平賀郷年貢結解状

この結解を一瞥してすぐ気がつくように、おびただしい監査の跡がみられる。最初の勘定は朱筆で、二度目の勘定に際しては墨筆で合点が注されている。それは田数から納入額、さらには関係書類(「請取」「短冊」「御返抄」などと記されているもの)の内容にまで及んでいる。

この結解には所当納入のなされた年月日が明記されているが、それを数えていくと、正和四年から文保元年にかけて、二〇回を越える所当納入が行われている。それらの一部は、「大隅局」「蒲田小三郎」「美女初音」「御力者」といった、おそらく鎌倉にいた得宗被官たちの給分(「衣料」「直垂代」などと記されている)に充てられた。それらはすべて米ではなく代銭納である。このことから津軽曽我氏も鎌倉近辺に経済活動の拠点を持っていたであろうことが推測されている。

陸奥国の得宗領では、一般には一段当たり白布一端というのが地頭得分であったらしいが、平賀郡のように政所を通さない別納請所では、段別白布〇・五端~〇・七端、紫〇・五升というのが相場であった(史料五六五)。

幕府は暦仁二年(一二三九)に奥州での所当の銭納を禁止しているが(史料五六二・五六三)、これはのちに撤回された。ここでも所当納入額の基準数としては白布がなお用いられているが、すでに触れたように、実際に納入されたのは銭貨である。地域によっては基準数すら直接銭貨で示されるような状況で、奥州への貨幣経済の浸透は予想をはるかに越えるものであった。

またこの結解には「除二十分一定、右延応元年御下知」とあるが、これは当時得宗領でしばしば見られた、田地の十分の一を「百姓御免」として、百姓にその分の年貢を免除する制度である。これは当時奥州でも頻発するようになっていた百姓問題に対する解決策の一つであるらしい。