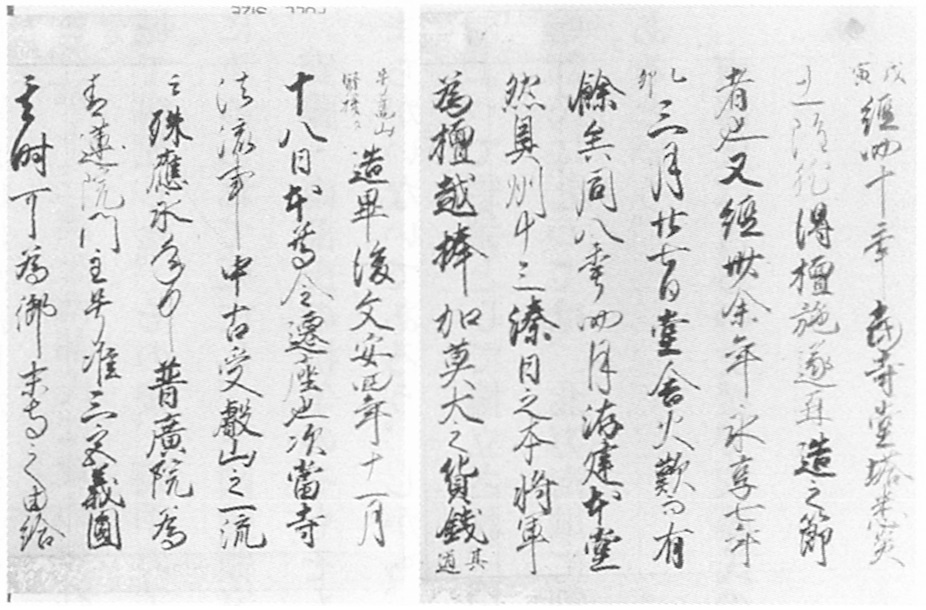

写真166 『羽賀寺縁起』

康季以後については不明な点が多く、安藤氏の没落の実態は明らかではないが、羽賀寺の再建が完成した文安四年(一四四七)から六十八年後の永正十一年(一五一四)には安藤氏との縁が数代にわたって途絶えていたことから、安藤氏は没落したともいう。そして、その経過は嘉吉三年(一四四三)十二月に盛季(もりすえ)(盛季は当時の当主ではない)が十三湊を南部氏に攻められ松前に逃れ、盛季の子康季(やすすえ)が文安二年(一四四五)に夷島より津軽へ戻るが引根(ひきね)城で病死した。その後、康季の子義季は享徳二年(一四五三)に津軽鼻和郡大浦郷根倉(ねくら)館に立て籠ったが、南部氏に攻められて死亡し、下国惣領家は滅亡したという。

安藤・南部氏の抗争のそもそもの原因は、内乱期にもみられたような蝦夷沙汰権に根差したものであるものはまちがいないであろう。しかも、下国惣領家の没落後に、外が浜潮潟(うしおがた)の道貞(みちさた)に始まる潮潟安藤氏の系統が南部氏によって惣領として擁立され、田名部を知行することになった。いわば、南部氏の傀儡(かいらい)的な存在であったのだが、南部氏にとっては、北方海域に割拠していた安藤氏の同族への配慮なくしては制海権を保持できなかったからであるという。

南部氏は自らの支援で安藤氏の擁立をしてまでも、安藤氏権力を吸収したかったのである。