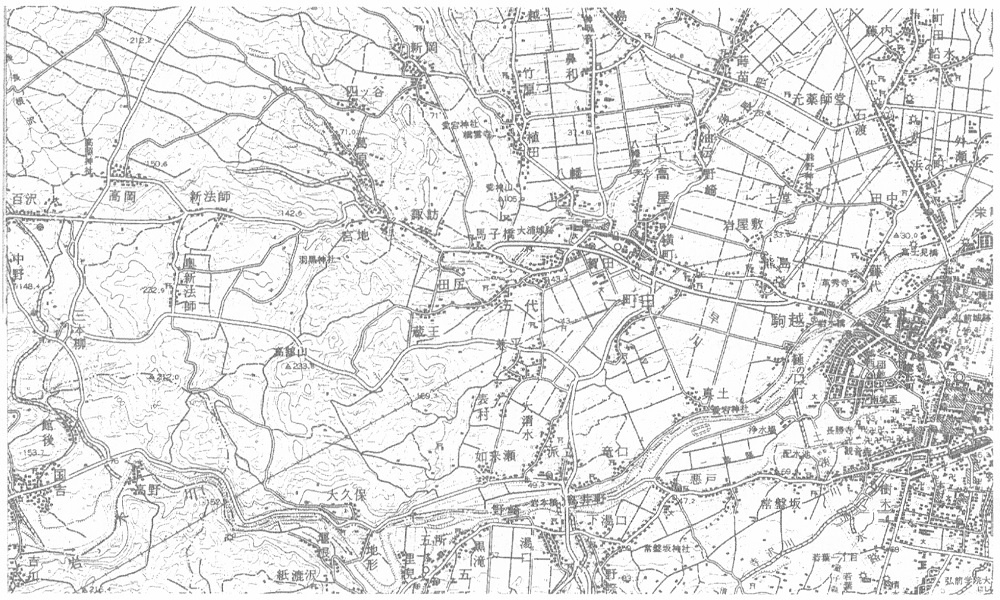

図68 大浦城築城以前の城館ネットワーク(新岡地域を中心として)

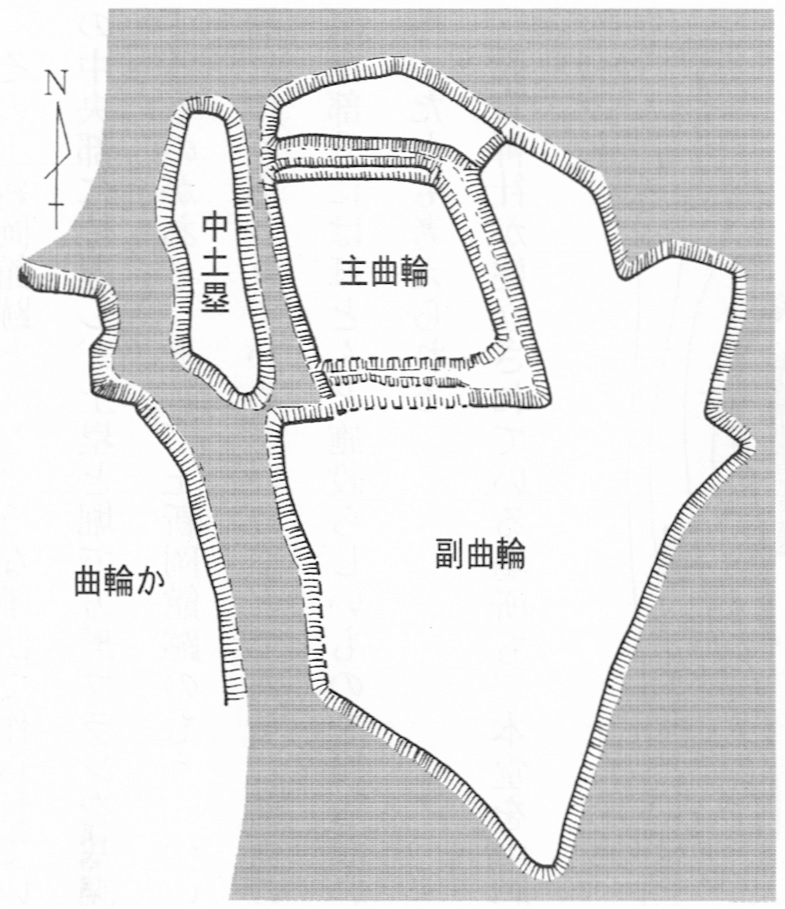

遺構の状況などからみると、下新岡館跡が新岡地域の中心となる館跡であったことが考えられる。それは図69のように平地に幅四~五メートルの堀を巡らした方形の居館で、その脇には中土塁を設けるなどの工夫がされているからである。このような形態のものは前述したように開発領主が居住したものと考えられている。

図69 下新岡館跡見取図

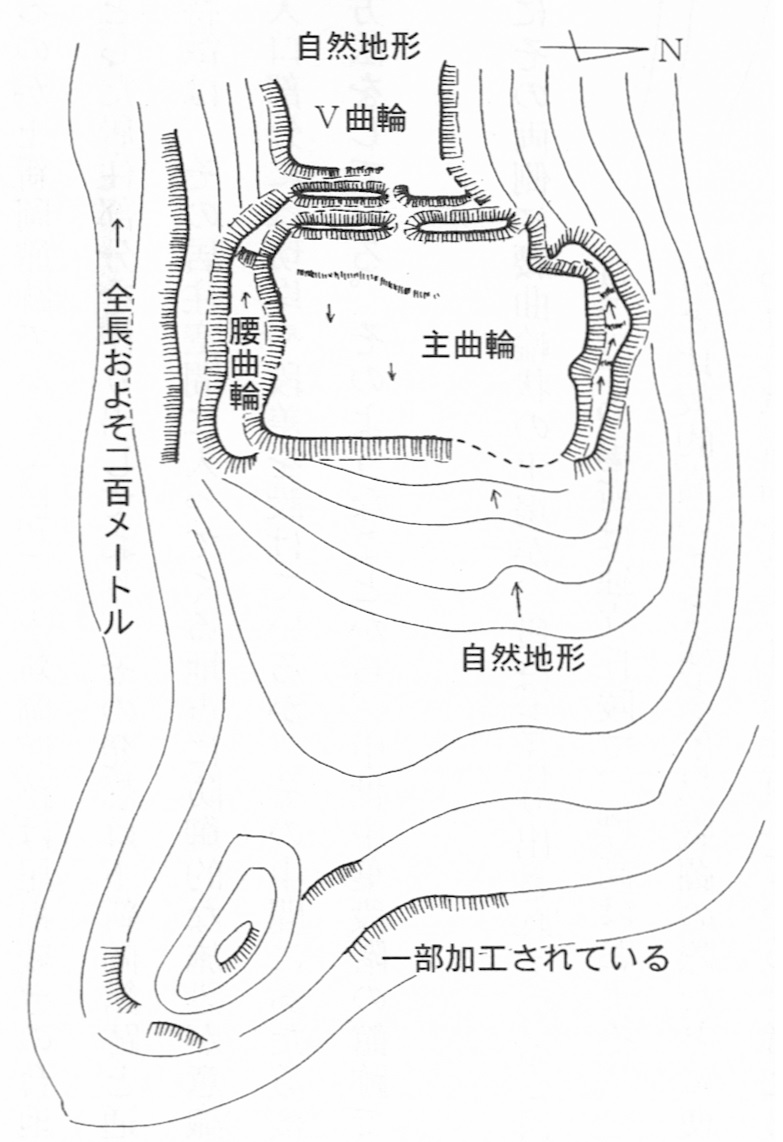

その下新岡館跡と同じような手法で作られているのが上新岡館跡である(図70)。上新岡館跡は尾根続きの台地の中央部に位置し、土塁と堀で方形プランを基調とした居住部分を作り出しており、その発想は下新岡館跡と通ずるものがある。そして上新岡館跡のもう一つの特徴は、その居住空間に入ってくる地点に防御的な施設が意識的に作り出されているということである。前面の入口部分には切岸や段差を設けているが、その中間にあたる緩斜面部分にはほとんど施設らしいものを作らない方法をしている。そのようなことから、中世中葉段階の館跡であったとも考えられる。

図70 上新岡館跡見取図

愛宕神社が建立されている場所も、本堂を中心にその両側に腰曲輪状の平場が二段ほど作り出されている(図71)。この場所は独立丘陵で、標高はおよそ三〇メートルと比較的高いことなどから、戦闘の際などに使われる軍事的な館の性格を有していると考えられる。またこの場所は新岡地域をはじめ非常に展望の良いところであることからも、上新岡館跡や、下新岡館跡と有機的なつながりをもっていたのではないかと推定される。

図71 愛宕神社

八幡館跡については、現地踏査の結果、館跡とされている場所には堰(せき)が流れており、その部分は堀跡の可能性もあるが、断定するまでには至らなかった。

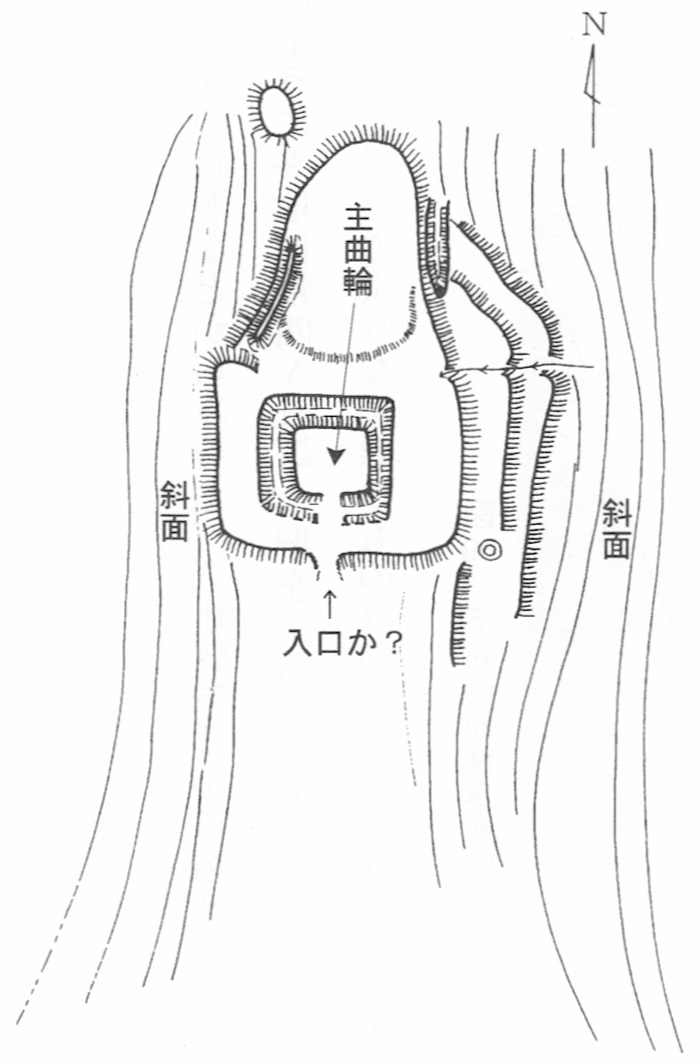

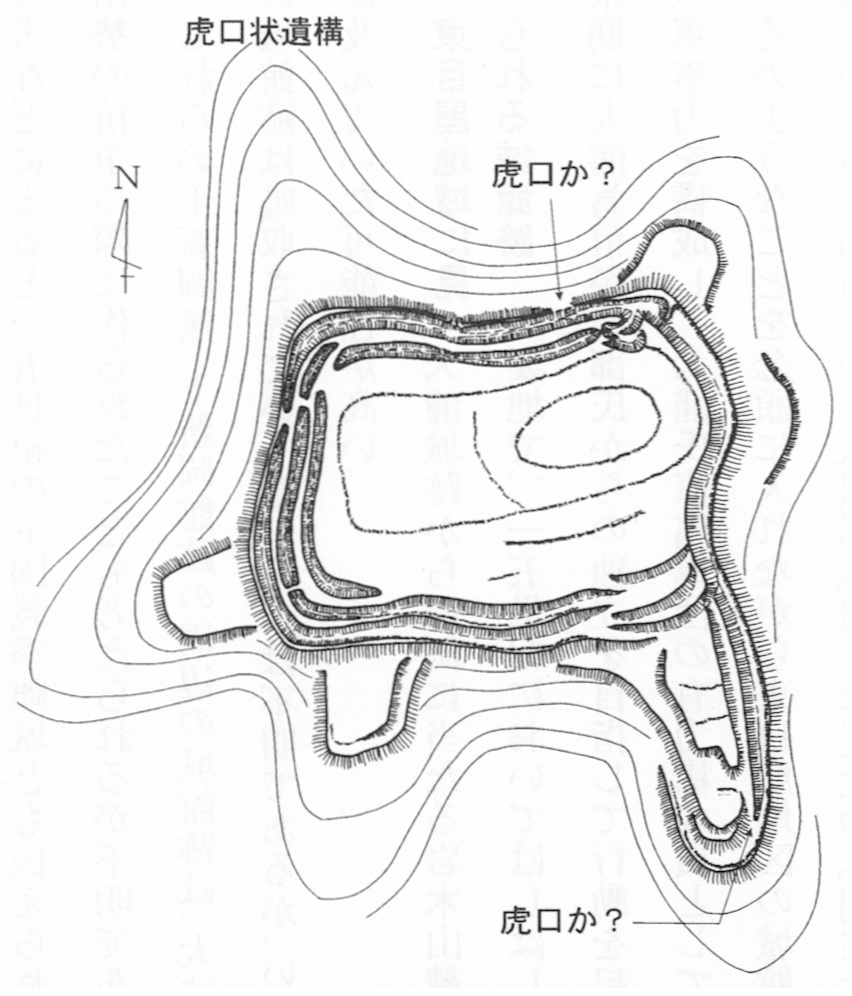

高館(たかだて)城跡は旧目屋(めや)街道の南側に位置した丘陸地に築かれ、その保存状態は非常に良好である。中心部は頂上部に設けられ、その中心部の脇には二条から三条もの空堀が屈曲させられながら設けられている。そして一部には石を使って作り出されたと思われる虎口(図72・写真214)らしい施設も二ヵ所で確認された。

図72 高館城跡見取図

『青森県の中世城館』の図面に加筆修正

(下国〈安東〉義孝陣城とも伝えられる)

写真214 高館遺跡に見える石組でつくられた虎口

(中央奥の石は加工されたようである)

この虎口は意図的に破壊されたような状況を示しているが、その作りは近世的な手法さえ感じさせる。後世の文書などによると一五世紀の下国義季(しものくによしすえ)陣城とも伝えられ、さらに可能性としては一六世紀に起こった津軽氏と檜山勢の抗争の際に作られたことも考えられるが不明である。

これらの上新岡館・下新岡館跡の周辺の城館跡は、大浦氏が入ってきたことにより消滅したのか、あるいは一部の城館跡は吸収されていったものかは不明であるが、いずれにしても戦国時代以前にすでに新岡地域に開発の手が及んでいた可能性が高い。