一方、同年六月、弘前市議会では平野部路線誘致を決議、市議会東北縦貫自動車道対策特別委員会を発足させ、平地路線を主張する今野源八郎弘前大学教授を招き参考意見を聴取した。今野教授が代表を務める交通政策研究会は青森県の委嘱を受けて、青森県における最適交通体系の研究報告をまとめ、その中で山手路線の経済効率の低さを指摘し、平地路線による工場誘致を主張していた。これに対し、黒石市側か反論し、通過路線に関して両市が対立した。昭和四十五年三月には、津軽全体の開発効果及び利用効率の大きい平野部に立地すべきとの意見書が弘前市議会から国へ提出された(同前No.五〇九)。さらに翌月には弘前市が中津軽郡、北津軽郡、西津軽郡の一五市町村に呼びかけ、東北縦貫自動車道津軽地方建設推進協議会を結成し、平野部路線運動を繰り広げた。しかし、日本道路公団は同年五月に既定路線(山手路線)での着工を発表し、東北縦貫自動車道全線の起工式が宮城県刈田郡蔵王町で行われた。

結局、青森県議会議長が、弘前市側から要望された西・北津軽郡地方と高速道路を結ぶバイパス建設の促進等の四項目実現を強力に知事に働きかけることを条件に山手路線実施の斡旋案を両市に提示し、同年十月にその斡旋案が承諾されたのであった。

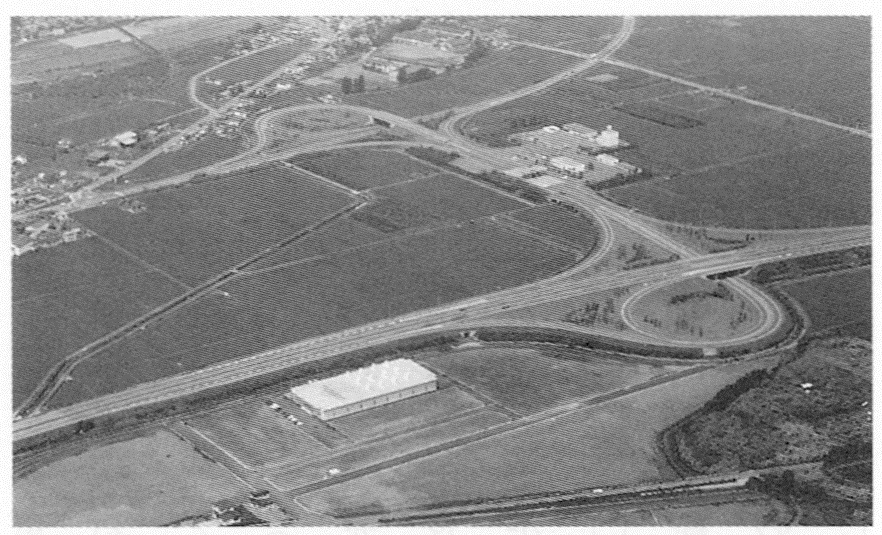

写真175 東北縦貫自動車道 大鰐・弘前インターチェンジ

また、同年九月には、全国新幹線鉄道整備法の成立に伴い、東北・北海道新幹線鉄道建設の最優先着工を要望する意見書が弘前市議会から政府へ提出された(同前No.五一一)。青森県におけるルートとしては、八戸市が中心となって推し進める八戸ルートと、弘前市が中心となって推し進める弘前ルートがあり、互いに誘致合戦を展開した。こうした青森県内の動きとは別に、秋田県でも誘致運動が展開され、秋田県北を通過する弘前ルートが支持された。こうした状況から藤森弘前市長と小畑秋田県知事との間で共同歩調がとられ、昭和四十七年には、盛岡以北の東北新幹線について秋田・津軽ルートの実現に関する意見書が弘前市議会から提出された(同前No.五一四)。一方、県南地方でも、昭和四十六年に八戸市長を会長に県南の三二市町村と岩手県北の一二市町村が新幹線誘致団体を組織した。

こうして、新幹線路線問題は県論を二分することになったが、昭和四十八年九月、青森県知事と青森県議会議長の招集による「新幹線建設促進に関する協議会」が開かれ、青森市を接点とする東北新幹線と日本海新幹線の二ルートの早期完成を目指すことになり、正式に県論が統一された。なお、日本海新幹線に関しては、当時の田中首相が小畑秋田県知事に東北新幹線盛岡以北と同時期着工を確約したことを受けて、東北と北陸の両経済連合会が「日本海沿岸新幹線」の早期実現のため、政府の鉄道建設審議会に要望書を提出するなどの活動があり、こうした背景の存在が県論統一を後押ししたものと考えられる。

このように東北縦貫自動車道および新幹線誘致に関しては、その実現に向けて弘前市の強い意気込みがあったが、結局はその誘致合戦において一歩譲る形をとることになり、高速交通体系の整備とそれによる市の発展については多くの課題を残すことになった。