恵山町域の農業気象の特徴を見ると、夏季の最高気温が函館平野に比し、やや低く気温較差(こうさ)(格差)が小さいこと。6、7月に冷涼なヤマセ(東風)が吹き日照時間が少ない日が多いことがあげられる。このような特徴は、イネや畑作物に悪い影響を与えることが指摘される。冷害に弱いイネ・アズキ・ダイズ・トウモロコシは生育期に低温に見舞われることにより、当然、収量は不安定となる。

イネ(稲作)について気温との関係をみてみると、道央地域では5〜9月の積算(せきさん)気温が2,600℃以上で豊作、2,600〜2,500℃で平年作、2,500℃以下で冷害と分類されている。函館平野の代表的な農業地帯である大野町での作物収量と気象要素との相関(そうかん)をみると、気温との間に高い正の相関が認められるのはイネ・ダイズで、日射(にっしゃ)量と正の相関を示すのはサイトウ(菜豆)で、大野町では日射(にっしゃ)量の大きい年次にこれらの収量は多い。一方、降水量の多い場合について収量と負の相関を示したのはバレイショで、降水量の多い年には低収である(日本土壌肥料学会、1987)。

これまでいわれてきた、低温によってもたらされる冷害、あるいは冷害年の定義は、イネ・マメ類(特にダイズ)を対象とした言葉であると見なすことができる。

ところで、恵山町で本格的な水田耕作が行われたのは、昭和4年(1929年)、女那川地区(尻岸内川流域)の3戸の農家が5.1ヘクタールほどの耕作をしたのが始まりである。

水田経営について村としての取組みは、大正9年(1920年)、村議会の議事録に 「本村に新田を開くこと」が提案、水田耕作について論議、将来「女那川・古武井両部落に於いて稲作普及相成る様希望する」と記載されているが、論議にあがったものの具体策がたてられたり、実行に移された形跡はない。水田が開かれたのは、先にも述べたように昭和4年、女那川地区の3戸の農家の努力によるものである。その後、同、11年(1936年)の6.1ヘクタールをピークに、昭和15年(1940年)には稲作から撤退している。これについては、土壌・栽培技術、反当り収量・品質の問題(10アール当り150キログラム、上川や空知には及ばなかった、尻岸内町史、1970)があるが、大きな要因は(後述するが)、この時代に連続して発生した冷害によるものと推察される。なお、大規模な(本町にとっての)水田開発は昭和30年以降(1955年以降)の国の農業政策・造田開発事業を受け、昭和36〜39年(1961〜1964年)女那川地区(尻岸内川流域)に、およそ33ヘクタールの造田をし、最盛期、昭和40年(1965年)の22ヘクタール耕作、昭和42年(1967年)には18ヘクタール耕作、58トンの収穫を上げている。水田耕作は昭和36〜48年(1961〜1973年)まで13年間続いたが、48年を最後に廃業し現在に至っている。これには、栽培農家の収益(品質・収穫高)、気象条件も見逃せないが、最大の要因は国の農業政策の転換すなわち減反政策にあったと推察される。

次に、恵山町および周辺の町村における1930年以降の冷害凶作の歴史について、年代順に述べることとする。

・1931年(昭和6年)、4〜7月低温、日照不足で多雨、8月下旬も異常低温、函館地方のイネなど平年の3分作。全道平均のイネの作況指数37。

・1932年(昭和7年)、5月中旬より降雨量が少なく夏作物旱害(かんがい)を受ける。7月下旬より日照不足、8月末〜9月中旬数度にわたる豪雨でバレイショ平年作の50%以下の低収。全道平均のイネの作況指数32。10アール当り収量、5か年平均の7〜10%に減収。

・1934年(昭和9年)、7月中旬〜8月下旬の平均気温は、大凶作の大正2年(1913年)より低く、イネの作況指数58%と減収。ダイズ50%、アズキ48%と減収。

・1935年(昭和10年)、8月多雨寡照(かしょう)・低温。全道平均のイネの作況指数58。恵山町の畑作60%に減収、2年連続の冷害。

・1941年(昭和16年)、7〜8月低温、全道平均のイネの作況指数54。

・1954年(昭和29年)、6〜8月低温、9月25〜27日洞爺丸台風・被害、全道平均のイネの作況指数50。

・1966年(昭和41年)、6〜8月低温、多雨、全道のイネ・マメ類など作付面積の約74%は被害を受ける。この年、本町の水田作付面積18ヘクタール、畑作面積157.1ヘクタール。

・1971年(昭和46年)、7〜8月低温による冷害、全道平均のイネの作況指数57。

・1993年(平成5年)、夏季は全国的に顕著な低温と長雨・日照不足のため、1954年(昭和29年)に匹敵する記録的な冷夏となる。低温に加え、ヤマセの直接的な影響を受けた本道の太平洋沿岸地方のイネは壊滅的な打撃を受けた。函館の6〜8月の平均気温は16.8℃で、同月間の平均値に比べ1.9℃も低温を示している。日照時間は409.2時間で平年値の87%に留まり、降雨量は逆に415.5ミリメートルで平年値の118%S多湿であった。また、イネの出穂(しゅっすい)開花の時期にあたる8月上旬の気温は平均値に比べ5.2℃も低温であった。このような低温は、気温の統計開始以来の最低記録であり、イネの作況指数は全道平均で40、渡島支庁管内で〔3〕、檜山支庁管内で〔2〕のいずれも著しい不良となった(上磯町史、1997)。

なお、恵山町域のイネの作付面積は1973年(昭和48年)以降、農林統計上皆無である。したがって、1993年(平成5年)の大冷害の被害は畑作物のみであり、この、畑作面積も20.7ヘクタールという最盛期からみればごく僅かなもので、この年の記録的な冷害も恵山町にとってはダメージとはならなかった。

付記しておくが、1993年(平成5年)の大冷害は、これまでの米の生産過剰による減反・余剰米の政府買取り価格などの問題が逆転し、生産量が予想をはるかに越える減産となったために備蓄米を放出しても、なお、供給を賄い切れず、コメ不足によるパニック状態に対応するため緊急輸入に頼らざるを得なかった。

ここで、1997年実施された、自然災害の住民意識調査の気象災害に関わる事項について少し触れておく。

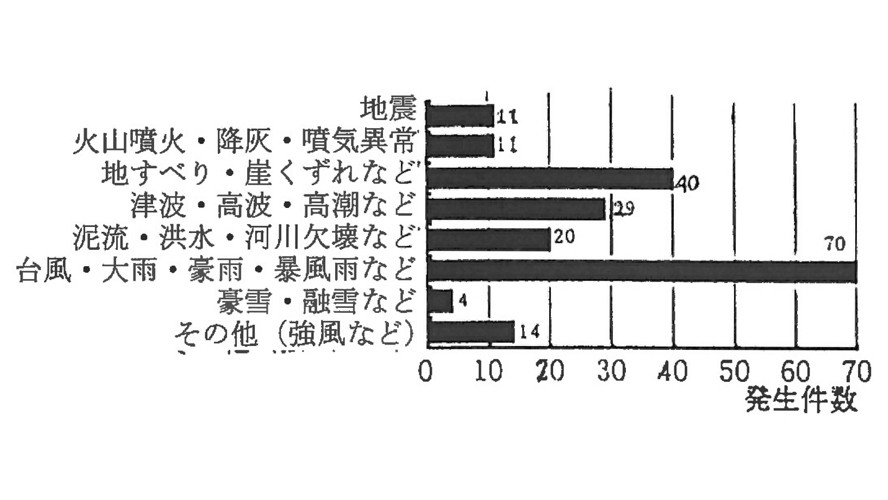

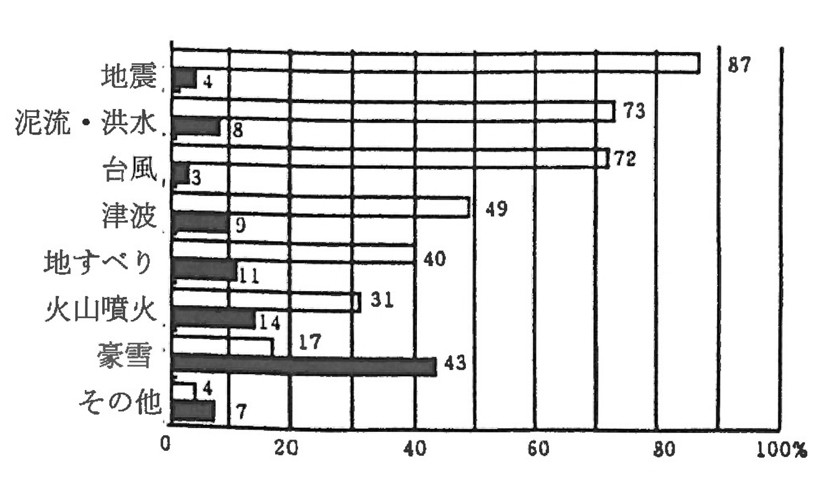

1997年、恵山火山の「火山災害」に対する意識調査が、北海道大学大学院理学研究科の荒井・宇井(1997a、b)により行われたが、その際、恵山火山を共有する恵山町・椴法華村2町村の自然災害履歴についても調べられた。表3.1は、町史や村史の年表や防災計画書(椴法華村、1989a、恵山町、1989)から抽出された、各災害の規模には無関係の17世紀中葉から1987年までの約350年間の自然災害発生件数である。これをみると、「総発生件数199件のうち約170件が二次災害を含む気象災害」であり、自然災害の実に84%を占めていることが分かる。活火山を有する地域でありながら、火山噴火、降灰噴気異常は僅か11件、地震災害も11件と、少ない。また、表3.2の自然災害に対する住民の意識調査結果から注目すべきことは、2町村の住民が脅威(きょうい)を感じたり、身近に感じている自然災害は、地震の87%に次いで洪水、泥流73%、台風72%、地すべり40%など「気象災害の発生の可能性が非常に高い」と感じていることである。防災計画をたてるにあたり、注目すべきことである。

表3.1 恵山町・椴法華村での自然災害発生件数(17世紀半〜1983年)(荒井・宇井,1997a,b)

※災害の規模には無関係 複数の項目に関係する場合は各々に加算(参考資料:尻岸内町史、椴法華村史、恵山町防災計画書、椴法華村防災計画書)

表3.2 恵山町・椴法華村での自然災害に対する意識調査(荒井・宇井,1997a,b)

実際に起こると思う自然災害は?

今後絶対に起こると思う自然災害は?

(ともに複数回答可)