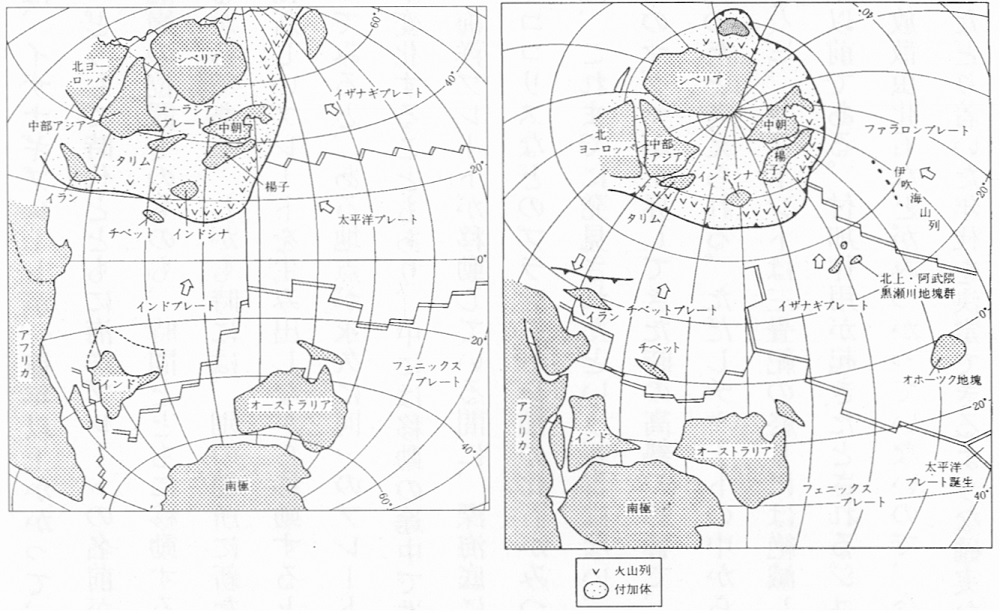

図53 日本列島と,その周辺域を構成するプレート。(平,1990などより作成)

図54 アジア大陸東縁では,中朝地塊と楊子地塊が合体して広大な台地ができつつある。その東側にあった海溝には,イザナギプレートの沈み込みが続き,弘前市南部でみられる付加体堆積物が形成された。(平,1990より作成)

どうして時代とともに海洋プレートの名前が変わるのだろうか。それは、海洋プレートのわき出し口にあたる海嶺の位置そのものも、時間とともに移動するので、時には海嶺それ自体が海溝へ飲み込まれてしまい、消え去るからである。しかも時には、別の場所に新たな海洋プレートのわき出し口が形成されて、それ自身、再び両側に新しいプレートを生み出しながら移動するという運動が繰り返される。したがって数億年ぐらいの時間スケールでみると、ある地点が永久に同一のプレートの通過する場とはならない。さらにプレートは長い間に移動速度が変化することもあり、中には移動の途中で進行方向を変えた例も知られている。

海洋プレートが移動している間に、深海底に降り積もってできた地層からは、当時の海に生息していた放散虫やココリスなどのプランクトン類の化石がみつかることがある。しかし弘前市付近に分布する付加体の地層からは、これまでに発見されたという報告はない。どうも、もともとは含まれていたらしいのだが、白亜紀に花こう岩のマグマが上昇してきた時の高熱の影響で、堆積岩に含まれていたプランクトン類の殼の化石が溶けてしまったのだと考えられる。ただしチャートの中からはコノドントの破片の化石がみつかったことがある(豊原ほか、一九八〇)。コノドントは三畳紀の終りには絶滅してしまった動物なので、チャートが堆積したのは少なくとも三畳紀以前である。付加作用が起きたとされるジュラ紀後期や白亜紀前期を示す地層もあるはずだが、それを証明する放散虫化石などがみつかっていないので、今のところ弘前市の南に分布する付加体堆積物がアジア大陸の東縁にたどり着いた年代を決定できるような確実な資料は得られていない。

弘前市の南部に露出する付加体堆積物とよく似たものは、県内では他に尻屋崎(しりやざき)付近や八戸付近、小泊(こどまり)岬の先端や夏泊(なつどまり)半島の弁慶内などに分布していることが知られている。これらは、すべて北上山地の北部や北海道南部の渡島地方を構成する、後期ジュラ紀から前期白亜紀にかけて形成されたとする付加体堆積物と同じ仲間の地層とみなされている。北上山地の北部や北海道南部の地層はすでに、付加体として形成されたことを裏づけるような変形した地層の特徴や、付加した時期を検討できる微化石がみつかっていて、付加作用の起きた場所は当時のアジア大陸の東縁だったと考えられている。

日本が大きな島弧としての形が整ったのは、地球の歴史からみると、つい最近(第三紀後半から第四紀)のことである。この第三紀以降の新しい時代の地層を取り除いてみると、その下には、付加作用でできたメランジと呼ばれる地層や放散虫を含むチャートなどの付加体堆積物からなる地層が全国的に分布していることがわかった。したがって、日本列島の土台の大部分は付加体堆積物から成り立っているといえる(平、一九九〇)。もっとも、その付加作用が起きた場所はもちろん現在の場所ではなく、アジア大陸の東のへりを構成していた。一億年から二億年も前のころのことであった。

日本列島にみられる最も古い地層の起源に関しては、ロディニアと名付けられた超大陸が七億五〇〇〇万~七億年前ごろに、解体を始めた地球史大事件に由来するとの見方が提示されてきた(磯崎、一九九八)。長崎県野母崎(のもざき)でみつかった角閃石は、この超大陸の解体に伴って、中国南東部を構成する楊子(ようす)地塊が北米地塊やシベリア地塊から分離したときに、地塊群を生み出した海洋地殻の一部を構成していた岩石と考えられている。