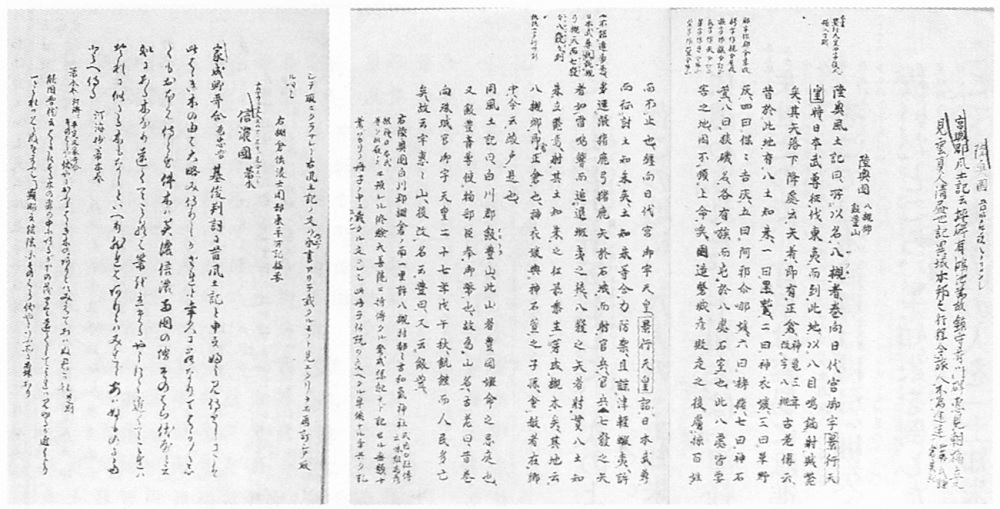

こうした津軽の特殊性は、のちのちまで生き続けていた。八世紀前半に編纂された東北地方の地誌である『陸奥国風土記(むつのくにふどき)』は、残念ながら現在ではその大半が失われ、その記述をみることができないが、偶然、現在の福島県東白川郡棚倉(たなぐら)町八槻(やつき)に関する地名の起源を伝える逸文が、短文ではあるが残されており(写真25・江戸時代の著名な国学者伴信友が現地で発見したもの。ただし現在は信友の写しのみが伝わり、信友が見た原本は行方不明である)、そのなかに、古老の所伝として、次のような記事があることが知られている。

写真25『古本風土記逸文』津軽蝦夷の記事

昔この地に、八人の「土知朱(つちぐも)」がいた。(景行)天皇の命にしたがわなかったので、日本武尊が征討のために遣わされた。土知朱は「津軽蝦夷」とはかって、狩猟用の剛弓(猪鹿弓)・剛矢(猪鹿矢)で攻めて官軍を悩ませたので、官軍は容易には進めない。

そこで日本武尊は槻弓(つきゆみ)・槻矢(つきや)をとって放ち、七発で「蝦夷之徒」を追い払い、八発で八人の「土知朱」を射抜いたところ、土知朱を倒した矢はすべて芽を出して槻の木となったので、この地を八槻郷という。

そこで日本武尊は槻弓(つきゆみ)・槻矢(つきや)をとって放ち、七発で「蝦夷之徒」を追い払い、八発で八人の「土知朱」を射抜いたところ、土知朱を倒した矢はすべて芽を出して槻の木となったので、この地を八槻郷という。

ここでは陸奥国内の人を「土知朱(蜘蛛)」と呼び、津軽の人についてはそう呼ばないで蝦夷として別扱いして書き分けているのである。「土蜘蛛」ならば、『日本書紀』や『常陸国風土記』などにもみえる、全国各地の「まつろわぬ民」をあらわす普遍的な表記である。風土記の書かれた八世紀には、すでに陸奥国はしっかりと律令国家のうちに取り込まれていた。しかし津軽の地がその陸奥国のうちに取り込まれるようになるのは、早くても平安時代末期のことで、まだだいぶ先の話である。津軽は古代を通じて、蝦夷のなかでもさらに特別な世界であった。