渡嶋に来た粛慎も、そうした大陸東北部に住み、そこから樺太・北海道北部に渡ってきたツングース系部族の一部に違いない。それは、鳥の羽を木にかけて旗印としたり(アイヌには旗印を用いる習慣がない。図12)、滅亡に際して自らの妻子を殺すといった風俗(史料二七)が、ツングース系の部族に実際に見られるものであることから裏づけられる。

図12 ツングース系ヌガナサンのガチョウの羽根飾り

またこの一族は、中国や朝鮮・日本が鉄器文化の時代に入ってもなお石鏃(せきぞく)を使う習慣を保持しており、その石鏃をつけた楛矢(こし)という強力な武器のゆえに、中国人からも恐れられていた存在である。石鏃といえば、承和六年(八三九)に出羽国田川郡の海浜で大量に見つかったという事件(史料三一〇)も、のちに起こっていることが想起されよう。

『日本書紀』では、渡嶋蝦夷と粛慎とが併記されている箇所があり(史料二七・三八)、両者は民族的に明確に区別されている。粛慎は早くに北海道に渡ってきたらしく、道北では六世紀ころに画期が求められている、北海道在来の続縄文文化とは異質の、オホーツク文化の成立が、粛慎の渡来と深く関わるらしい。

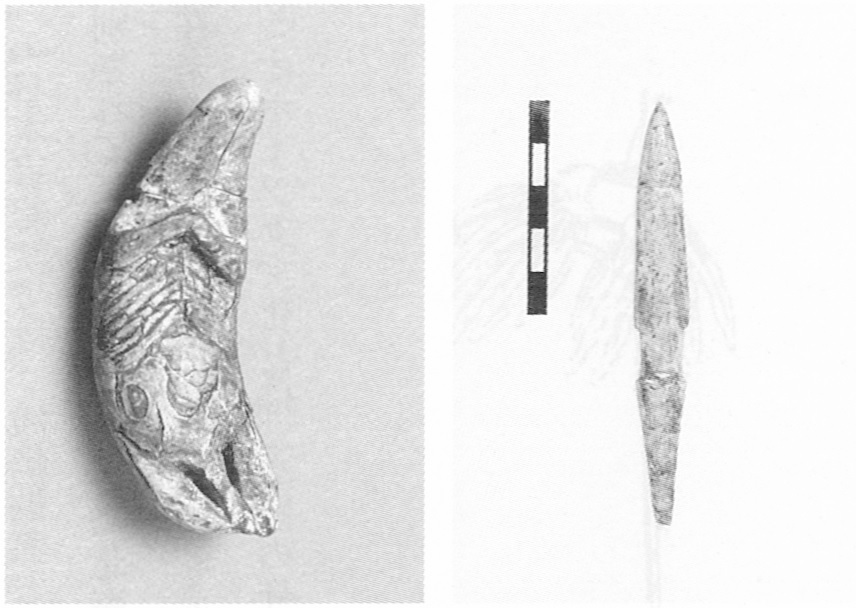

オホーツク文化とは、海獣の骨を材料とした豊富な骨角器を一つの特徴とする、北方の海洋民の文化である(写真38)。形質人類学によるオホーツク文化人の頭骨の分析によれば、その由来は、大陸のアムール川流域であるとされている。

写真38 オホーツク文化にみる骨角器

この時期、北海道の道北から道東にかけてのオホーツク海沿岸は、こうした特異な文化に覆われていた。道北を拠点にした粛慎は、日本海を環流するリマン海流・対馬海流に乗って航海をしたらしく、早くも『日本書紀』欽明天皇五年条(史料一三)には、佐渡に粛慎が現れて、その異様な風体から、彼らを「鬼魅(おに)」と呼んで恐れたとみえている。

比羅夫の粛慎との接触は、都の人々に強い印象を与えた。比羅夫はこのときの粛慎との戦闘の成果として、生羆(しくま)・羆皮を朝廷に持ち帰っている。羆とは本州には生息しないヒグマのことで、これは当時相当珍しがられたようである。このころ日本に来た高句麗からの使人が、日本人には珍しいはずの羆皮一枚を「綿六〇斤」という高値で売ろうとしたところ、逆に高麗畫師子麻呂(こまのえしこまろ)から、それを七〇枚も見せられて恥じ入ったという逸話も伝えられている。その羆皮七〇枚とは、まさしく比羅夫が持ち帰ったものである(史料二九)。

ただ八世紀になると、粛慎という言葉が消滅する。それは日本海側の蝦夷を指す用語である蝦狄に粛慎が含まれていくようになったためらしい。蝦狄が、渡嶋=津軽海峡を挟む世界のさらに北に広がる、道央・道東北の世界に住む人々の総称となっていくのである。

行基図とよばれる古地図のなかの一種に『行基菩薩説大日本国図』というものがあるが、そこに異類異形のものが住む場所として「かりのみち(雁の道)」という島が描かれている。これこそ古代人の観念のなかの北海道を指すものではなかろうか。