そうしたなかで養和元年(一一八一)八月、秀衡は陸奥守に任命される。右大臣藤原(九条)兼実が、その日記『玉葉』に「天下の耻(はじ)、何事かこれに如(し)かんや。悲しむべし、悲しむべし」と記したのは、これまで国守が在地豪族から選ばれた例がないからであり(同時に、越後でも在地豪族城資永(じょうのすけなが)が国守に任じられている。国守は一般には中央の貴族が任命されるのが通例)、続けて「大略、大将軍(平宗盛)等、計略尽くしおわんぬか」と記したのは、それが平氏による源氏牽制(けんせい)策であったからである。前記の鎮守府将軍の地位といい、この陸奥守任官といい、異例ずくめであるが、秀衡が奥州でそれだけ重みのある存在であったことをよく示している。『玉葉』ではさらに、その陸奥国について「件(くだん)の国、もとより大略虜略。しかれば拝任、何事かあらんや」とも述べられているように、事実上、陸奥国はそれ以前から秀衡のものであるという認識すらあったようである(写真90)。

写真90 無量光院跡(岩手県平泉町)

その後、寿永二年(一一八三)には木曽義仲(きそよしなか)が北陸道から京都に入り、その直前、平氏は安徳天皇を奉じて都落ちした。しかしその義仲も翌年には、源頼朝の意を受けた範頼(のりより)・義経(よしつね)等に敗死。文治元年(一一八五)には、檀ノ浦(だんのうら)で平氏が滅亡。しかし今度は義経と頼朝とが対立するなど、政治情勢は激しく変動する。

こうした内乱状態のなかにあって、秀衡は慎重に平泉から一歩も動くことはなかった。ただ義経だけは、この秀衡のもとから出陣した。父義朝(よしとも)の死後、鞍馬寺に預けられていた義経が、平泉の秀衡のもとに下ったのは承安四年(一一七四)、十六歳のころであったといわれており、秀衡は義経の育ての親であった。治承四年(一一八〇)に、義経が兄頼朝の挙兵に応じて鎌倉に向かった際には、勇士として名高い佐藤継信(つぐのぶ)・忠信(たたのぶ)兄弟といった自らの家臣を、その供(とも)につけて送り出している。

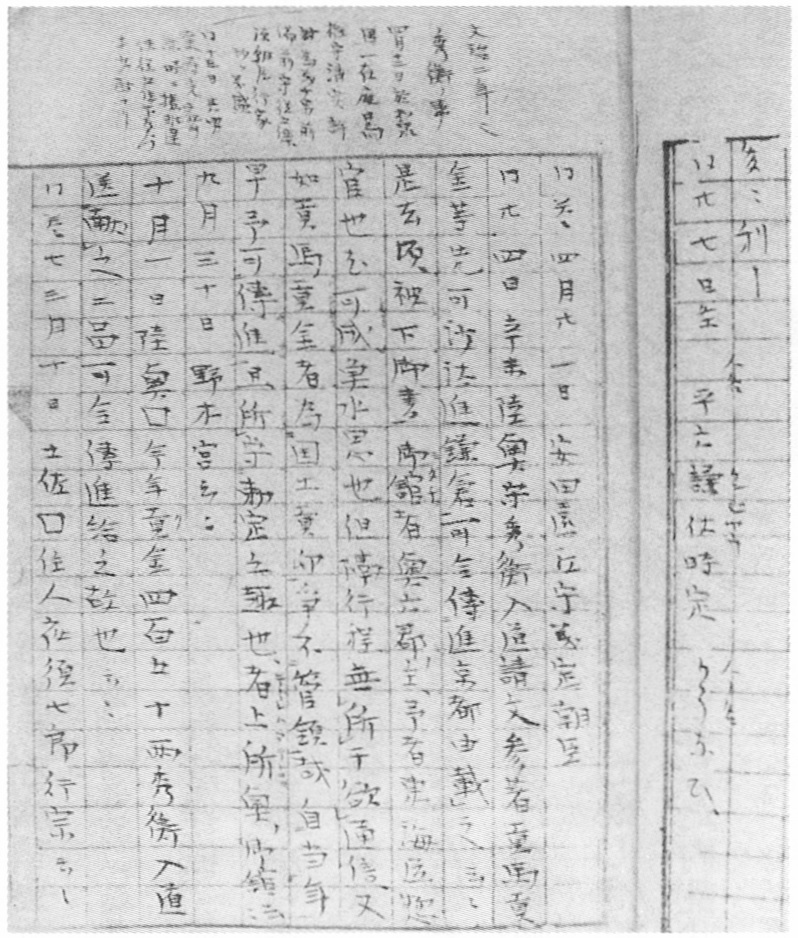

その秀衡に、はじめて頼朝から書状による公式の接触があったのは、文治元年(一一八五)末から翌二年にかけてのころであったらしい。鎌倉幕府についての編年体の史書『吾妻鏡』が記録するその書面には、以下のようにあったという(史料五二八・写真91)。

写真91 『東鑑抜萃』

目録を見る 精細画像で見る

御館は奥六郡の主、予は東海道の惣官なり。もっとも魚水の思いをなすべきなり。ただし行程を隔て、信を通ぜんと欲するにところ無し。また貢馬(こうば)・貢金(こうきん)のごとくんば、国の土貢(どこう)として、予いかでか管領せざらんや。当年より早く予伝進すべし。且は勅定の趣を守るところなり。

これは東国に政権基盤を築きつつある頼朝が、東国の主=「東海道の惣官」として、「奥六郡の主」秀衡をその下に位置づけて、陸奥から朝廷への公式貢納物である貢馬・貢金を、朝廷の勅定を名目に頼朝を経由して行うように命じたもので、秀衡にとっては重大な決断を迫られるものであった。もっとも秀衡は、とりあえず形式的には頼朝の要請にしたがい、頼朝経由で貢馬・貢金をなしたが、その数は規定をはるかに下回るものであり(史料五三〇等)、事実上のサボタージュに近い行動をとった。両者の間には次第に緊張関係が高まりつつあった。