南方や大陸など連合軍との戦線で、敗戦と同時に武装解除された旧日本軍の兵士の殆どは、栄養失調や傷病を抱えての復員であった。また、旧満州国や旧植民地の朝鮮半島・台湾・サハリン(南樺太)などや、クリル列島(千島列島、内、日本は国後、択捉島等4島の領土権を主張)から引揚げてきた人々は、仕事も全ての財産も失って着の身着のままで生まれ故郷、あるいは血縁・親族を頼っての帰国であった。

さらには現地の事情等で復員・引揚が数年間遅れた人々も少なくなかった。

終戦の年、昭和20年8月8日に宣戦布告し進攻してきたソ連軍と相対した日本軍兵士や、南樺太・千島列島等に滞在していた一部の民間人は、シベリアなどの収容所に抑留、数年間強制労働に従事させられてからの帰国であった。これらの人々の中には、過酷な労働と極端な食料不足、想像を絶する冬季の厳しさに、外地の土になった人も少なくなかったと聞く。

尻岸内町史には、このような辛苦を味わった人々の生の声が『復員の記・引揚者の記』として、寄せられている。 (尻岸内町史編集長 浜田昌幸編集)

復員の記

〈シベリア抑留生活を終えて〉

勇ましい歌声と万歳に送られて応召したのが、敗戦の色も濃くなった十九年五月十五日、私は初めて旭川第七師団に入営した。約二ケ月の訓練を受けた後小樽へ集結、泰平丸(七、〇〇〇屯)に乗船、千島列島の占守島(シュムッシュ島・カムチャッカ半島の西)へ向かった。

そろそろ占守の島影が見えるほどになった頃である。泰平丸は突然魚雷攻撃を受け撃沈され、乗組員は海に投げ出された。私は漂流を続けたが奇跡的に島に流れつきに助かった。以来、この島で一年余りの生活を送ったが、その間、定期便から兵隊の駐留を読んでいた敵にB二九・B二四の猛爆撃を繰り返し繰り返し浴びた。

その合間を縫って、兵士らは壕を掘り、爆薬を抱いて戦車に肉薄突撃する訓練や水際作戦の訓練という毎日を過ごし、敗戦も知らずに二日間の激しい戦闘を繰り返した。

そして、ついに八月二九日、シベリア抑留生活の第一歩を踏み出すことになった。

ソ連兵の「東京ダモイ(帰還できる)」の言葉を信じて、命令されるまま、背嚢(はいのう)に冬物の衣類や甘味類や回りの物を詰込み、二千屯級の貨物船に乗船し一週間の航海の後、沿海州のポートワニラというところへ上陸、この港から重い背嚢(はいのう)を背負って、三里(一二キロ)ほど行軍、ようやく辿り着いたのが収容所であった。そして、初めて捕虜生活が始まることを悟らされた。

ここでは、主として鉄道建設工事に従事させられたが、仕事は辛く、食事はトーモロコシ・コーリャン・燕麦・小麦・大麦などの粥と黒パンだけの粗末なものであり、初めての冬は殊に厳しかった。厳しい作業に加え、飢えと寒さと栄養失調で、千人の内、二百人ほどの死者を出し、誰もが骨と皮ばかりに痩せこけて、肋骨がはっきりと見えていた。

私も風邪をひき四〇度もの熱を出し、吐血もしたが、よく生き続けられたものと思う。

四ケ年にわたる抑留中で二〇か所ほどの収容所を転々と移された。その間、道路工事、建築、木材の伐採、側溝・水道の穴掘などの労働を強いられたが、寒さが厳しいので穴掘りは何尺も掘らなければならなかった。それでも、ソ連兵の「ノルマ(作業基準)を成し遂げた者は早く帰れる」の言葉に、歯を食いしばり必死で働いた。

仕事の合間の会話は「いつ日本へ帰れるのか」ということばかりで、後の話題もなく、遠い空を仰ぎ故郷を忍ぶばかりで、ただ哀れでしかなかった。恵山の川村真三君と知り合ったのもこうした収容所の生活の中であった。余談になるが、プロ野球監督(東映・巨人)の水原茂や落語家の昔々亭桃太郎とも同じ収容所で過ごした。

こんな収容所であったが、文化活動は奨励された。教育も行われたが、書くこと、話すこと、聞くこと、すべてが資本主義の批判であり、言うなれば洗脳であった。捕虜の内から若手(高学歴の者か)が幹部として養成され、我々の指導に当たった。

ソ連軍から認められた者が優先して帰国を許されるというので、これらの学習も表面上は少なくても一生懸命であった。中には、他人を陥れてまで早く帰ろうとする者、病弱者は特例として早期帰国が許されるので、自ら健康を損ねようとする者さえ少なくなかった。

昭和二十三年(一九四八)十月二十一日、晴れて帰国が認められ、勇躍ナホトカに集結し、そして出港、同月二十三日引揚船は、夢にまで見続けた日本の国、舞鶴港に入港した。

「人間は生死の境にあって、初めて本性をむき出しにするものであろうか…。帰国競争に私はそれを見た。他人はどうであれ自分だけは生き延びようと、戦友を同胞を密告し自分だけ良い子になろうとした人がいた。」

舞鶴の、あの青々とした竹藪を眺めたとき、あたかも地獄より極楽にきたように感じられ、上陸しても雲の上を歩いているように思えた。

あの時の感激は終生忘れられない。 (恵山 蔦 龍源)

〈ビルマより還える〉

ビルマは第二次世界大戦後、イギリスから独立した仏教国で、米や石炭の生産が多い国である。首都はラングーンで米の積み出し港として余りにも有名である。また、ビルマは熱帯モンスーンの気候帯で、この国にはサルウィン川、イラワジ川の大河が流れている。

私はイラワジ川の河口付近で通信班分隊長として任務に就いていた。

昭和二十年八月十四日朝五時頃「カミゴイチニン」(註)の電話があり、ただそれだけで通信がプツリと切れてしまった。「奇妙な電話だなぁ」と思ったが訳が分からず、数日を経ずして激しかった砲弾戦は止み、空襲による爆弾投下もなくなって、初めて敗戦を知った。註(「カミゴイチニン」は「神御一任で、天皇が終戦の決断をする」の意か)

ビルマ人からは、その後とても親切にされた。しかし、食糧事情は極めて悪く、米三合を十日で食べたり、青いもの(植物)であれば何でも食べた。肉類であれば象、水牛、鰐、鳥、トカゲ…、木の実であればパパイヤ、ヤシ、パイナップル…、飲料水がなく泥水をすすって生活した。その上、風土病のマラリヤ、デング熱にとりつかれたり、胃潰瘍にも苦しんだ。

その頃、ビルマでは「米軍は東京から以北に女を、以南に男を住まわせているそうだ」という噂が飛んで、聞いた人達は留守家族をひどく気遣った。

しかし、私たちはシベリア抑留のようなひどい目に遭わなかったし、現住民との交流もあった。

その後、私たちはラングーン港に集結し、三千人ほどが復員船に乗り込み、一ケ月近くの航海の末、昭和二十二年五月二十日に宇品(広島港)に上陸した。

帰心矢のごとく想いは故郷へと飛んでいた。 (恵山 佐藤富雄)

〈戦犯容疑者となって〉

敗戦を知ったのは八月十七日のことで、当時、自分は中支の揚子江沿岸の九江市から三里ほどはなれた地域で、作業隊長を務めていた。

それまでは、戦闘状態が続いており傷つき倒れる者もかなり多く出てはいたが、それなりに暮らしていた。しかし、この日以来、現地人からの食糧補給はぴたりと途絶え、苦しい食生活が始まった。

戦時中、隊長の職にあった自分は、国府軍(中華民国)より出されていた「日本人移動禁止令」に触れ、復員証明書から戦争犯罪容疑者となり、奉天市に連行されて取り調べを受けた。まもなくその容疑が晴れ、「戦犯正本」国府首席名の印が押され無罪釈放となったが、帰国するまでの一年八ケ月、奉天収容所で過ごすことになり、復員時には軍装を解かれ支那服に着替えさせられ、荷物一つだけの帰国となった。

佐世保の港に着いたのは、忘れもしない(昭和)二十二年の八月十三日だった。佐世保では検疫、DDT散布、予防接種、復員事務などで一週間近くを費やした後、実兄を頼り恵山へと出発した。

戦後二年になりますが、いまなお傷つき、あるいは病に仆れた部下を忘れることができない。 (恵山 大坂 長丈)

引揚者の記

〈樺太の地より〉

昭和二十三年、樺太のさる海岸から霧と夜陰にまぎれて、同胞九十余人と共に発動機船で遁れ出た。船は稚内より一里ほど距れた海岸で座礁したが、悪戦苦闘の末辛うじて助かった。

この時生後四ケ月の女児を含む四人の子連れ六人家族の、引揚げというよりはむしろ脱走であった。乳飲み児のおむつとミルク、子供たちのランドセルだけという、本当に着の身着のままで北海道に渡ってきたので、その後の生活は並大抵の苦しみではなかった。故国の土を踏んで五年目、激しい労働と栄養失調のため、疲労しきった妻は寂しく死んでいった。

その後、中学一年、小学六年・三年・一年と四人の子供を抱えて、男手一つで育てたが、その頃、足袋が三、四日で穴だらけになってしまうのには閉口した。しかも食糧不足とインフレ時代の中で無我夢中で働いた。

今日、すくすく育ってくれた子供たちの姿を見、当時のことを思えば、苦労のし甲斐があったと感慨無量で胸がいっぱいになる。 (日ノ浜 高木 元臣)

〈引揚船の中で出産〉

私たちは昭和二十二年七月下旬、引揚船「白龍丸」で樺太を出航、十日余りを経て函館港へ入港、上陸したのは八月十二日のことであった。

函館港に入港してから(故郷へ帰るため)「大郁丸」に乗り移った直後、妻が産気付き間もなく男児を無事出産、乗客や乗組員の皆の祝福を受け、船長から「郁男」と命名された。生れたばかりの赤ん坊を含め一三人の家族は、やがて故郷の土を踏むが、それは苦難への道の第一歩であった。

人々は自分の生活のことで精一杯であり、他人を顧みる暇のない有様であった。その中にほうり出された引揚者に対する、公の受入れ態勢は必ずしも十分ではなかった。

私たちは生き抜くために、血みどろの生活を続けなければならなかった。 (恵山 秋田善次郎)

寄稿された復員、引揚者の方々の切実な声にもあるように、生きて故国の土を踏んだ喜びをかみ締めると同時に、当面の課題は「生きる」、その一言であった。

明日からの衣食住をどう獲得するか、まさにその悩みであった。

昭和20年(1945年)11月24日付官制で、引揚者援護の組織的・計画的実施を進めるため、舞鶴・佐世保・宇品(広島)・函館に地方引揚援護局が設けられ、係官が常駐し(当面の業務として)応急援護と検疫業務に当たった。そして、永久的・継続的な援護業務については、厚生省(国)と道(府県)市町村の(縦の系列)が担当することになった。しかし、早急に手当てしなければならない「給付金の支給・住宅資金・就業資金の借入」など山積し、これらの業務処理や、さらなる諸問題解決のためには、公的機関にばかりに任せておくのではなく、引揚者自身が組織を結成し活動する動きが現れた。

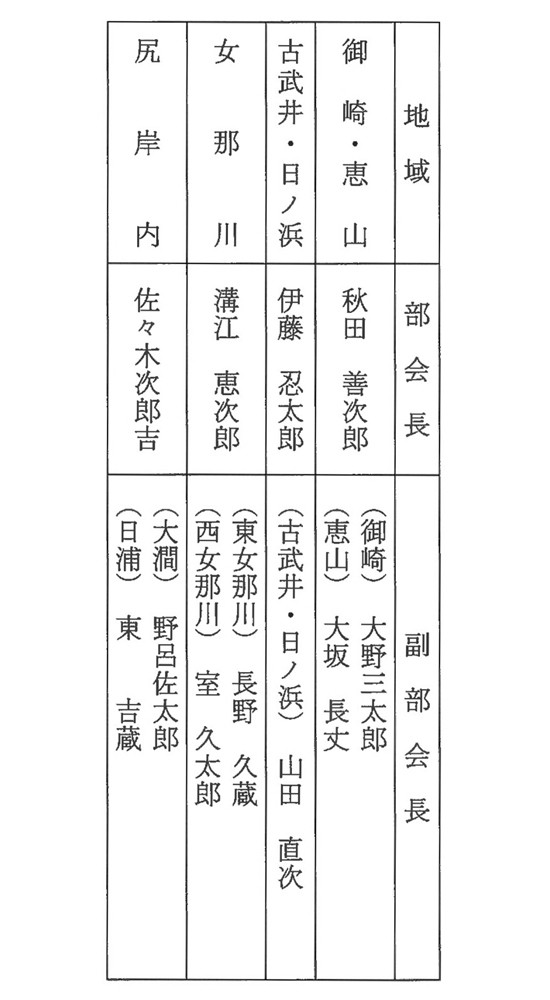

当時、村内各部落に身を寄せていた引揚者に、この組織結成を呼び掛けたのが、高木元臣であつた。高木は村内各部落、御崎3戸、恵山10戸、古武井22戸、女那川13戸、大澗22戸、日浦7戸、合計77戸の引揚者に呼び掛け賛同を得て「引揚者尻岸内支部」を結成した。以下に、その役員名簿を記す。

『引揚者団体尻岸内支部役員名簿』

引揚者団体尻岸内支部 支部長兼会計 高木 元臣

〃 副支部長 秋田 善次郎

門 脇 司

佐々木次郎吉

〃 副支部長兼書記 佐々木栄一

引揚者団体尻岸内支部は上部機関に引揚者団体北海道連合会があり、全国には全国協議会があって、縦横の緊密な連携のもとに組織的に活動が行われていた。

この引揚者団体(役員)の仕事の一端として「引揚者給付金請求」に必要な事務手続きについて記す。

〈引揚者給付金請求に必要な主な書類〉

・引揚者給付金請求書

・外地における状況、引揚げの状況等に関する申立書

・終戦の際本邦に滞在中であったことの申立書

・終戦後引き続き外地に残留することを余儀なくされたことの申立書

・引揚者給付金等支給第六条に規定する所得税額証明書

・本籍地証明書

・引揚者給付金受給権譲渡書

・引揚者給付金、遺族給付金相続人請求同意書

・相続人請求の場合における相続人であることを認めることができる戸籍書類

・引揚者給付金請求者の昭和三十二年四月一日における戸籍書類

・先順位のいない旨の申立書

・遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者がいないことの申立書

・死亡した者との生計関係申立書

・遺族給付請求者が死亡した遺族の相続人である場合は相続人であることを認めることができる戸籍書類

・死亡者の死亡当時のその者と請求者と親族関係を明らかにする戸籍書類

・死亡者の死亡日以後の請求者の親族関係の異動を明らかにする戸籍書類

・遺族給付金順位変更請求書

・引揚者国庫債券印行等届出書

これら提出する書類は個人により異なるが、1人ほぼ10通余りの添付書類となり、それを作成する事務量は大変なものであった。もちろん役場職員に助力を得なければならないものもあったが、高木支部長以下、役員の労苦と熱意にはただ感服するほかはない。

この支部所属の77世帯の人々は、末永く一層強い絆で結ばれていたことを付記する。