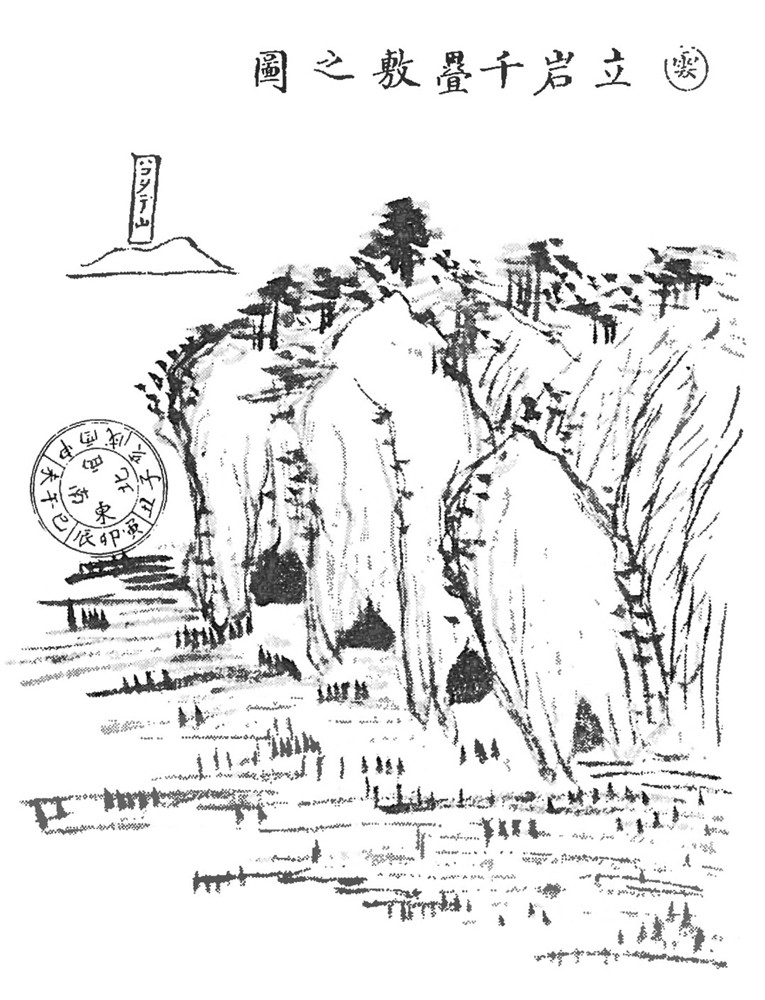

この海岸の景観については、紀行家としても知られる菅江真澄が尻岸内を訪れた折、その絶景に打たれ「舟よせて見るも及ばぬ いやたかき いわほの末にかかる白雲」(1791年『えぞのてぶり』より)と詠んでいる。また、世界的な探検家松浦武四郎は、蝦夷日誌の巻之五(1845~6年の巡検)の中に、「重畳たる怪岩つづきの浜を越て“立岩”壁立高さ五十余丈の岩面、幅凡四丁とも思う。実に屏風のごとき平面なり」と、そのスケールの大きさを“絵と文”に記している。

日浦海岸 松浦武四郎蝦夷日誌巻之五(函館市史史料編第1巻より)

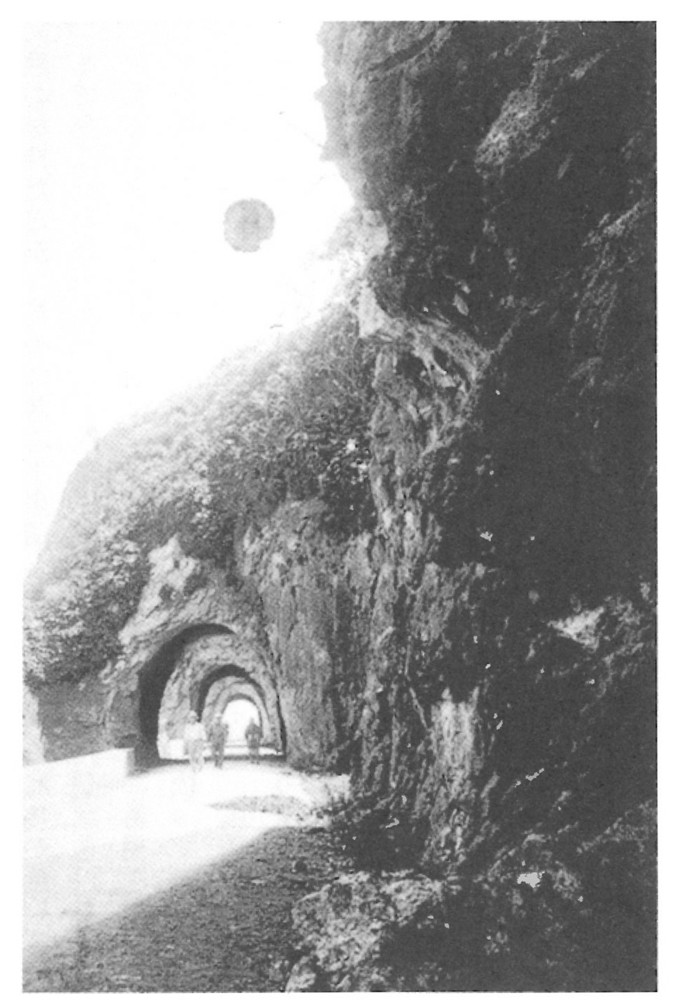

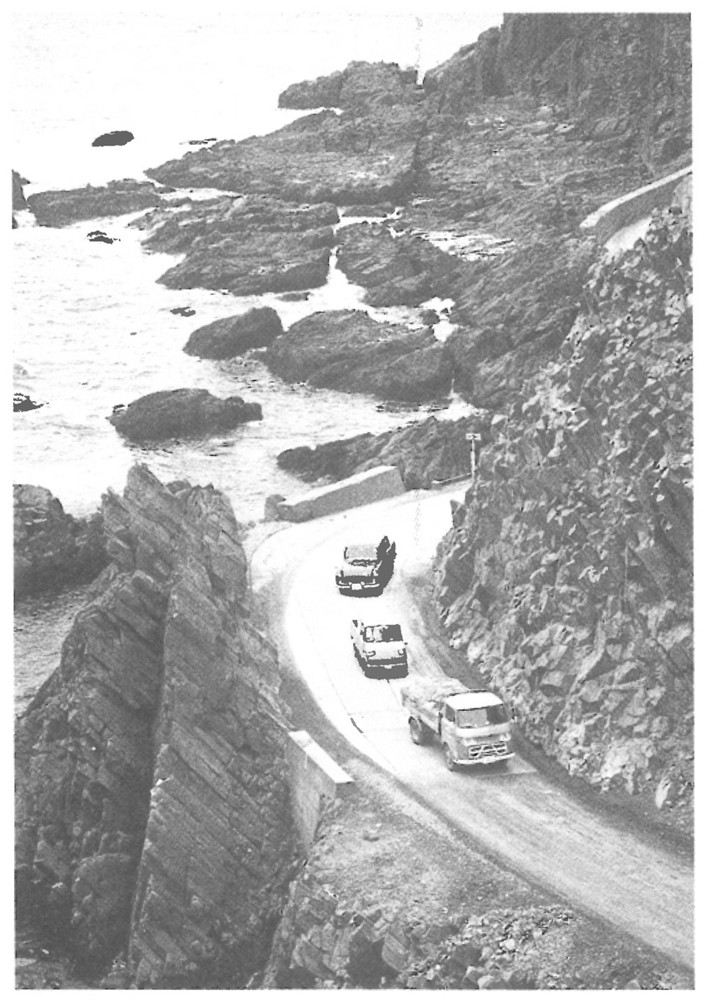

いずれもこの海岸の景観の美しさ、自然の造形への驚きについての表現であるが、ここは地質学的にも珍しい、安山岩質の柱状節理の絶壁が連なる海岸線である。ここに道路を開削するということは地質的にも地形的にも又、土木技術の面でも至難の技であったろう。とりわけこの区間に立ちはだかる岸壁にくりぬかれた8か所の隧道は、岩質(柱状節理)の性質上、火薬・発破の使用は無理で、手掘りまたは削岩機による掘削、全て素堀りのトンネルであった。最大の難所、原木(7か所の隧道)日浦海岸の開削に至るまでに9年の歳月と35万2千700円余りの巨費が投じられている。これらの道、15か所の隧道を通し尻岸内村が人口20万、道内随一の大都市函館と陸路でしっかりと結ばれた時、住民は「文化の灯が点った」と言ったと伝えられている。そしてこの年の5月5日、待望の乗合自動車が函館・大澗間を運行した。道路の開通は人々の往来と物資・海産物の流通は勿論のこと、美しい自然や温泉等も脚光を浴び、観光を目的とする人々の訪れも次第に増加していった。このように函館椴法華準地方費道路の改良工事は、最大の難所の戸井村原木から尻岸内村日浦さらに武井泊まで開通させてからは、工事も比較的順調に進行した。と同時にこの路線の地方の生活道路から産業・軍事的面などの重要性が、道南地方は勿論、全道的にも再認識されるようになった。以下、道路改良の進行状況と準地方費道から「地方費道」への昇格を陳情する報道記事である。

昭和5年3月 日浦・武井泊間開通

区間には1~7号のトンネル(素掘)が掘られた

日浦海岸・昭和36年撮影(函館市 中目雅博氏)

『下海岸準地方費道工事』

昭和五年三月十六日付函館毎日新聞(現北海道新聞)

渡島管内下海岸の準地方費道の改良工事は四年度に於て最難関たる戸井尻岸内間が完成し、五年度は尻岸内古武井間の工事を実施し六年度は椴法華まで延伸する予定である。

『本年度管内の土木事業・所長会議で決定せる』

昭和五年四月五日付函館毎日新聞(現北海道新聞)

測量線採択箇所〈改良の部〉準地方費道六等・函館椴法華線

尻岸内村古武井・椴法華村矢尻沢間 (延長)八、五〇〇米

工事採択箇所 〈改良の部〉準地方費道六等・函館椴法華線

尻岸内村尻岸内・内古武井間 (延長)七、一四〇米

『下海岸の道路工事に着手』

昭和五年六月一日付函館毎日新聞(現北海道新聞)

下海岸準地方費道本年度改良工事実施予定の尻岸内、古武井間は(五月)三十日函館土木事務所に於て指名入札の結果、函館渋谷組に四万七千三百円を以て落札、直に工事に着手を見ることになったが、工事は十月下旬に竣成を見る予定……〈以下省略〉

『函館椴法華間道路昇格陳情』

昭和六年二月二十三日付函館毎日新聞(現北海道新聞)

函館椴法華間の準地方費道は、函館より湯川・銭亀沢・戸井・尻岸内・椴法華間を連絡する唯一の幹線道路にして、沿線一帯は鯣柔魚(スルメイカ)・昆布の主生産地であり戸井には津軽要塞の完備せるあり、地方産業発展上よりも軍事上の価値よりも最も重要なる路線として、屡々地方費道として繰上げ方を陳情してきたのであるが、今回更に坂本部長以下辻松湯川・桜井銭亀沢・川内戸井・丹野尻岸内・菊地椴法華各関係町村長連署を以て池田長官に陳情したが、該路線を以て地方費道に繰上げのあかつきは、従来の函館市内元標より電車線路に添い湯川へ至る道路は市道に変更し、それに替わる大森浜に添って根崎に至る道路を以て函館椴法華間の地方道として指定方を陳情したが、それによって距離約一里の短縮を見ることになる。