縄文時代には、コメや麦などの穀物のように長期にわたって備蓄が可能な食物はなく、そのため時には食料難に陥ることもしばしば起こっていた可能性も高い。神奈川県横須賀市の平坂(ひらさか)貝塚で発掘された、縄文早期の熟年(働き盛り)の男性骨の例は、右足(右の第一蹠骨(せきこつ))に残る一一本の陰影線から、このヒトは発育盛りのときに骨の成長を一時停止するほどの極度な栄養失調を一一回経験したと考えられており(48)、飢餓と背中合せの生活であったらしい。

われわれが食料として食卓の上に乗せる食用植物は一一五五種に達するといわれる(49)。この数のなかには海外からもたらされたものや、品種改良によって新たに栽培されたものなどもあろうから、縄文時代にはこの数よりはるかに少なく、植物食に詳しい名古屋大学の渡辺誠によると一六九遺跡で三九種といわれており(50)、現在の食用植物に対しわずか三・四%に過ぎない。

植物学の分野では東日本は落葉広葉樹林に、西日本は照葉樹林に大きく分けられるとされ(51)、食料となる堅果物(木の実)は前者の落葉広葉樹林帯に多く、したがって食料が豊富なために東日本の方が遺跡は多く存在し、人口もそれに伴って多かったとする考えが強い。確かに堅果物の種類は西日本に比べて多く、しかもトチノミ・コナラなどの実は渋抜き・あく抜きを行わなければ食することは不可能であり、食用植物に対する加工技術は西日本よりも進んでいたのかも知れない。

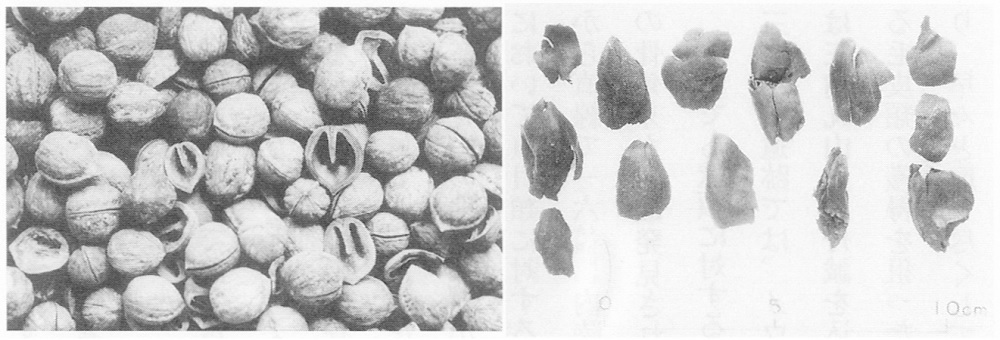

平賀町・石郷遺跡のクルミ(左)と尾上町・八幡崎遺跡のトチノミ(右)

秋に収穫される堅果物を加工し、鳥獣の肉や血液および卵を混ぜ合わせたクッキーか、ハンバーグなどのいわゆる加工食品が発見されており(52)、縄文人は採集ならびに捕獲した食料資源を巧みに加工して時にはグルメな食生活を営んでいたのであろう。

三内丸山遺跡では、堅果物の殼がとくに「北の谷」から層をなして発見され、またそれらに混じって種子の類も出土する。その中にはヤマブドウ・ニワトコもみられるので、果実酒をつくっていた可能性も考えられ、さらにヒョウタン・ゴボウ・リョクトウ・エゴマなど一年草の種子も出土しており、これらを栽培していたのであろう。また、「北の谷」からキビ族のプラント・オパールが多数検出されるといわれ、現在も遺跡の内外に自生しているイヌビエを収穫し、食料としてまた時には保存食料として利用した可能性も示唆されている。

集落の周囲には植栽された広いクリ林を有し、また住居の周囲に栽培植物を植え、収穫期には集落の構成員が総出で作業に当たり、豊作を祝っての感謝祭が行われ、集落中が沸き返った催しも時には行われたであろう。

縄文人の食生活は、食料の大半を植物に依存し、鳥獣魚貝などの動物性蛋白質や脂肪分の依存度は、考えられるほど高くなかったのではないかといわれている。しかし貝塚を発掘すると、貝はもちろんのこと、魚・鳥・獣類の骨角牙も出土し、その出土量によっては依存度が高かったことも考えられる。これらの魚類を含めた動物類に対する依存度は、遺跡が立地する環境により異なってこよう。

三内丸山遺跡では、魚・鳥・獣類の骨角牙は多く出土し、彼らが海をはじめ当時の環境に適応しながら生活を営んでいたことがとらえられている。遺跡の近くにまで海が迫っており、その海に対する依存度の高さは想像できるが、現在までの調査では貝塚の発見はなく、したがって貝が採れないか、あるいはそれに対する依存度はほとんど皆無であったのだろう。

三内丸山の地に人々が居住しはじめた縄文前期中葉のころは、前述したごとく縄文海進の絶頂期であり、各地において魚貝類に対する依存も高い。国の史跡指定を受けた天間林(てんまばやし)村にある二ッ森(ふたつもり)貝塚の場合は、現在の海岸線から直線で一六キロメートル内陸部に位置するが、ホタテガイをはじめ海水産の貝の種類も多く、また魚類・鳥類・獣類の骨角牙も多数発見されており、動物蛋白質や脂肪に対する依存度は高かったのであろう。

なかでも獣類に対する依存度は高く、出土する骨角牙の大半はシカとイノシシなどの大型哺乳類である。一方、三内丸山遺跡では、ノウサギ・テン・ムササビ・イタチ・キツネ・タヌキなどの小型動物が多い。これらの動物は三内丸山人が丹誠を込めて植栽した堅果植物を好むものであり、その駆除と食料ならびに衣服・敷物に利用する毛皮類の獲得を狙った一挙両得を目指したのかも知れない。シカ・イノシシの大型獣はわずかの量の出土であり、早々と取り尽くしてしまったのであろうとする説も提議されている。

一方、魚類については種類が豊富で、陸奥湾内はもとより、時には津軽海峡のような外海にまで出漁していた。マグロ・カツオ・ニシンの類の漁獲には遠方まで出掛け、タラは下北半島周辺の海域で、マダイ・スズキ・ブリ・ヒラメ・カレイなどは近海でそれぞれ漁獲していたのであろう。

縄文人は現代の漁師と同様に、魚期と魚の習性を熟知し、筏(いかだ)あるいは丸木舟を利用して漁にいそしみ、大漁の時には集落総出で保存食への加工に協力していたであろう。ことにマスやサケの類は長い冬における不可欠の保存食料であった。

なお、不思議なことに三内丸山遺跡では、フグ属の骨が出土している。この類の骨は県内の貝塚でも検出されており、古くは縄文早期のころから食されたとみえ、八戸市の赤御堂貝塚において出土し(53)、天間林の二ッ森貝塚では多量の骨が発見されている(54)。フグはサバフグを除くと内臓に毒を有し、その毒はテトロドキシンといわれてかなりの猛毒であり(55)、現代でも死亡者は後を絶たず、調理には免許が必要とされている。縄文人は数多い経験を積みながら、毒を有する部分と無毒の部分を分けて食していたのであろう。

フグ毒に関連して縄文人と毒について触れると、身近なものとしてキノコの類がある。秋に野山に生え、われわれの食膳をにぎわすことが多い。縄文後期からキノコ型土製品が発見され、縄文人もその存在を知り、有毒・無毒を分別していたと思われる。有毒類では、誤って食して中毒を起こすものにワラヒダケ・ベニテングダケなどがある。二日酔・眠気・腹痛あるいは幻覚症状で済めばよいが、死に至ることもあり恐ろしい(56)。県内では一六三種のキノコ類が認められており、それらのなかで一〇六種が調理次第で食べられるという(57)。

また春から初夏にかけて野山をにぎわす山菜も、誤って食すると命を落すこともある。なかでもトリカブト(エゾブシ)は山菜のフクベラと間違うことも多く、犠牲者が絶えないようである。なおこのトリカブトはアイヌが矢毒として使っていたように、縄文人も同様の使い方をしていた可能性も考えられる(58)。

以上のごとく、三内丸山人はもとより、縄文人は生きるために知恵を絞り、自然の与えた恩恵を享受しながら、指導者の下知(げち)に従い規律と秩序を守り、相互扶助による共同生活を行っていた。彼らがある目的のために力を合わせて築き上げたその証明の一つに、三内丸山遺跡のシンボル的存在である巨大な掘立柱の建造物がある。この施設(遺構)は、柱穴の径が約二メートル、深さ約二・五メートル以上を有し、径一メートル未満からそれを超える太さのクリの木の柱を六本、四・二メートルの等間隔で立てたもので、一本の木の重さは七トンを超えるといわれている。

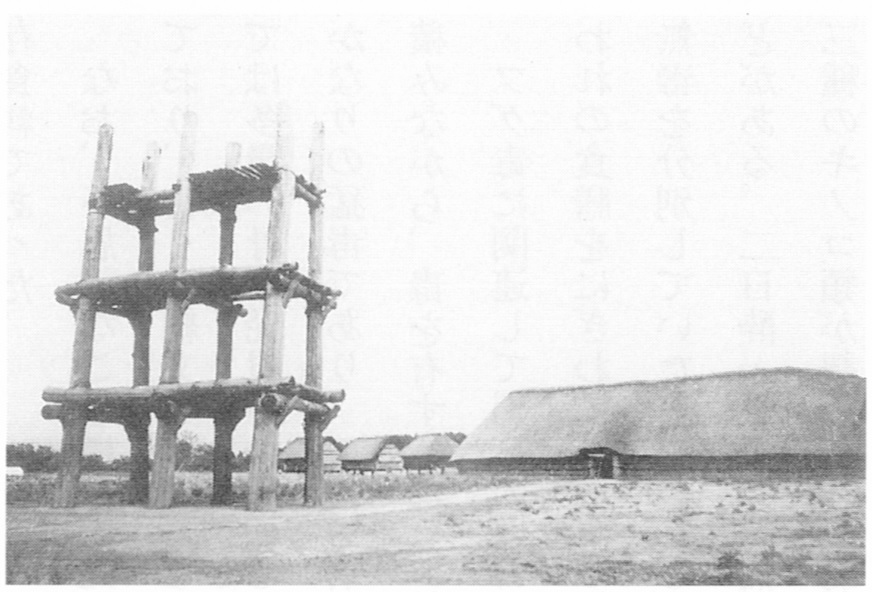

青森市・三内丸山遺跡の復元された巨大掘立柱建造物

この柱間の距離はきわめて正確であり、この時期の柱間を調べると三五の倍数で計算できるといわれ、三内丸山の四・二メートルは三五の一二倍に当り、三五センチメートルを基本単位とした縄文尺の存在も考慮されている。

立てられた柱は若干内転びの様相をもち、建築に詳しい人々の見解は、高さが一二~一五メートル説と二〇メートル説に分かれている。この残っていた柱を保存処理のため抜き取ったところ、柱の底面に落葉が押し潰された状態で付着しており、発見当初は緑色を呈していた。そのため柱を立てた行事は夏から秋口のころではないかと思われている。

現在三段の床を張り、貫穴に梁を入れて強固な作りになっているが、先述の小矢部市桜町遺跡で出土した建材の加工痕からみて当然のことと納得できよう。私見を述べると床は最上段に設けられ、最上部には板張り(板を張った上にスギやヒバ等の樹皮を張った)の屋根が架けられていたものと思う(59)。この巨大な建造物について、物見櫓・灯台・神殿などの説があり、いずれの見解も大方の賛成を得られてはいない。