水田跡は六枚発見されている。発見順序にしたがって一号から六号まで区分しているが、完掘できた水田跡は二号水田跡のみで平面プランは不整の長方形をなしており、面積は八一・三平方メートルを測ることができた。発掘された水田跡を整理して表にすると表22のようになる。これらの水田跡は形状がいずれも不整な長方形をなしており、西側の用水路に接する畦畔の径は狭く、逆に東側は広がりをみせて長く、西を軸にしながら東側へ扇状に開いた形状を示している。畦畔は垂柳遺跡のように低く狭小のものとは異なり、高くそして頑丈につくられていた(5)。

| 表22 砂沢遺跡発見 弥生時代水田跡一覧表 |

| 水田跡 | 大きさ(m) | 面積 (m2) | 長軸 方向 | 傾斜 方向 | 水田面 レベル (m) | |||

| 長 辺 | 短 辺 | |||||||

| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||

| 1号水田跡 | 17.2 | 15.3 (6.0) | 4.2 (6.2) | 2.4 (104.0) | 43.6 | W-E | W→E S→N | 10.119 |

| 2号水田跡 | 15.4 | 15.1 | 6.2 | 5.2 | 81.3 | W-E | W→E S→N | 9.924 |

| 3号水田跡 | 22.6 (23.5) | 22.2 | 10.8 | 8.7 | 163.4 (205.0) | W-E | W→E S→N | 9.779 |

| 4号水田跡 | 11.3 | 10.9 | 6.6 (7.3) | 6.6 | 70.5 (75.3) | W-E | W→E | 9.723 |

| 5号水田跡 | 4.8 (10.5) | - | - | 6.5 | 24.2 | W-E | W→E | 9.740 |

| 6号水田跡 | 7.2 (8.5) | - | - | 6.4 | 9.9 | W-E | W→E | 9.669 |

| ※備考 ( )で示した数値は復元及び推定した値である。 |

砂沢遺跡の水田跡は地形を巧みに利用し、高い西側を若干削り、東側のレベルまで高さを下げる土木工事を行い、築造されていた。我々は当該水田跡発見の当初、溜池の築造前に造成された、江戸時代の水田跡ではなかろうかと推定していたが、西側の三号ならびに四号溝(用水路)とともに、水田跡面を覆う土層が後に動かされたような形跡は認められず、しかも水田跡の覆土と、遺跡西側の低台地上を覆う砂沢式土器の包含層が同様であることを確かめ、さらに稲のプラント・オパール検出など、一連の調査を通して、当該水田跡は津軽地方における弥生時代前期の砂沢式土器期のものであると断定したのである。

弘前市・砂沢遺跡の完掘した2号水田跡

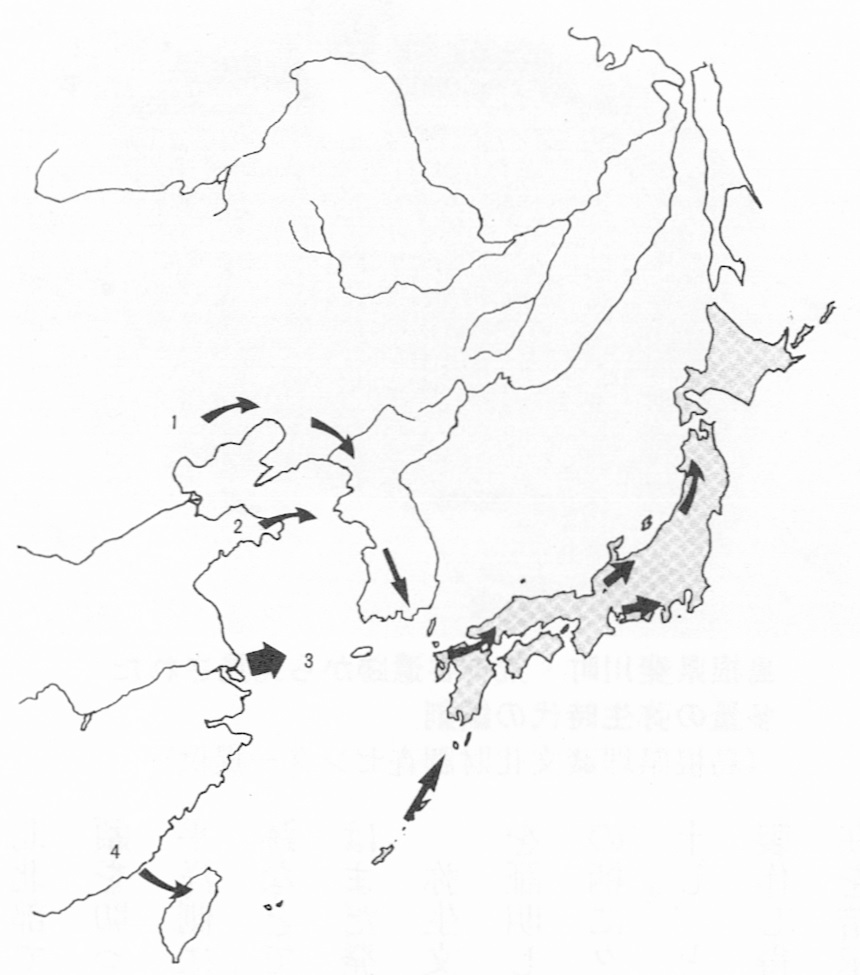

垂柳ならびに砂沢遺跡の水田跡発見により、東北北部の地でも稲作農耕の開始は、大陸から伝わり最初にその栽培が始まった北九州と、予想されるほど長期の年月を経ずに伝播していたことが知られ、保存食糧としてのコメに対する人々の憧憬と、その栽培に対する順応の早さに驚きを禁じ得ないのである。

従来、東北地方の稲作開始時期については、日本書紀にある斉明天皇五年(六五九)七月の条を引用し、第四回遣唐使が随行した熟蝦夷(にぎえみし)男女二人と唐の第三代皇帝高宗との門答(五穀なし)(6)を念頭にして、かなり後になって行われたとする考えが支配的であった。しかし今を去る二三〇〇年、つまり紀元前三世紀初めごろには、伝来しており、考えを大きく変えねばならなくなった。いずれにしても西暦紀元前に北緯四〇度を越えて稲の栽培がなされていた事実は、農業史の上でも驚異といわざるを得ない。

本県への稲の伝播ルート