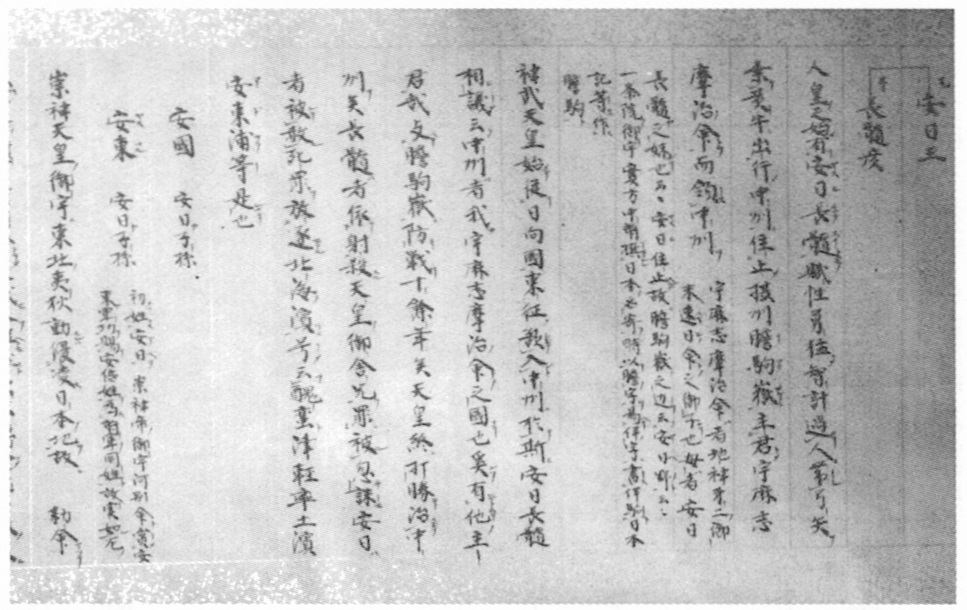

写真163 秋田家系図

鎌倉期以来、蝦夷沙汰への支配機構は津軽と秋田との二つに拠点が置かれていた。しかしながら、秋田城介の一党が南朝方に加担したことにより、責任を問われて改替され、それへの抵抗として津軽側の下国安藤氏に鎮圧を命じた。ところが、秋田湊を通じての蝦夷沙汰機構をただちに津軽に一本化はできず、それを継承するものとして湊家を新しい領主として抜擢した。そして、この二つの蝦夷沙汰機構を通じて「北海夷狄」の動乱を鎮めたという。

また、湊安藤氏は将軍直属の御家人の「京都御扶持衆」に位置づけられ、「屋形」号を許されて、守護大名並みの地位を認められていたという。そして、「秋田屋形」を公的な称号とし、秋田湊を本拠とし、秋田小鹿島の一帯を支配するようになった。

一方、このころ幕府の側では、応永元年(一三九四)十二月に足利義満は将軍職を辞し、同じ月に太政大臣に任ぜられるが、それもわずか半年で辞し出家した。義満の将軍職辞職以後の行動は兼ねてのスケジュールにしたがったものであり、出家によって公家・武家の差別観はもとより、公家社会にもっとも根強い身分序列をも超越したところに自分の身を置くことを目指した。また、対明外交をも視野に入れてのことであった。

応永二年(一三九五)、義満は、倭寇の対策に力を注いでいた九州探題の今川了俊(いまがわりょうしゅん)を罷免した。しかし、今度は今川氏と九州の覇権を競っていた大内氏が今川氏以上に恣意的な外交を展開した。もはや今川・大内氏を表面に立てて行う外交は義満の統一事業にとっては危険でしかなかったという。

「北海夷狄」の動乱が鎮圧されたのは、まさにこの応永二年のことであった。またこの時代、朝鮮では、日本がアムール川河口対岸のサハリンから東シナ海に及ぶような広大な地域を勢力圏としていると考えており、北の「蝦夷」問題は明朝のみならず、朝鮮にとっても日本との外交・国境問題であった。したがって、明朝への柵封体制に応ずる外交スケジュールを積み上げていった義満にとっては、九州での倭寇の禁圧とともに、北方地域での蝦夷対策は自らの主導権で解決しなくてはならないという、国際的な問題も絡んだ政治情勢の中で展開されたものであったのである。

室町幕府の北方政策は、先にみたように下国・湊の両安藤氏をそれぞれ京都御扶持衆扱いの家柄、このほか、浪岡城の北畠氏を御所称号の扱いの家柄とし、夷島南部の館主たちとアイヌとの交易を統括させるというものであった。