時代背景をみると、関東大震災に始まる長い慢性的な経済不況が続き、さらに世界大恐慌のあおりで、日本がどん底に陥ち込んでいたときでもあった。凶作に見舞われた農村では、婦女子の身売り話が絶えなかった。明るい話題といえば、この年の十月四日、アメリカのミス・ビードル号が太平洋無着陸横断を成功させ、「人類始まって以来の偉業」を成し遂げたことであろう。

その二週間後、十月二十一日の『東奥日報』は、「弘前中学四五年生徒 全ストライキ」と三段抜きの記事を載せた。四、五年生三〇〇人が参加したいわゆる嶽温泉籠城事件が起こったのである。これより先、第一四代校長葛原運次郎が着任してきた大正十五年、剣道教師市川宇門排斥を理由に不穏な動きがあり、翌昭和二年には、旧午砲台付近に集まって、校友会の自治等七ヵ条の改革を要求する決議を行っている。このころになると、社会主義思想が広がり、大正デモクラシーのリベラルな風潮とともに社会運動は急進化しつつあった。

嶽のストライキは、原因の一つとして教師の暴力問題が挙げられている。「決議」は抜粋するとこうである。

弘前中学校当局の教育方針を見るに只欺瞞と矛盾と暴力である故に我等はその非なることを和平的態度を以て再三それとなく指摘して三省あらんことを求めた然し三省は愚か我等に対する当局の態度はますます激しくなるのみにして一つとして教育の根本的精神即ち人格を養成する教育は行はずここに於て我等は……(下略)

さらに「時代錯誤的な教育精神を打破し弘中百年の禍根を断つべく」と続き、最後に葛原校長と長谷川、立石教諭の二人の辞職を要求している。ちなみに長谷川教諭は、柔道の有段者でもあったので、その制裁は苛烈を極めたことは想像できる。立石教諭は、新任で弘前の土地柄にも不慣れで、言葉が通じないところから、生徒を服従させるために暴力沙汰になったものであろう。

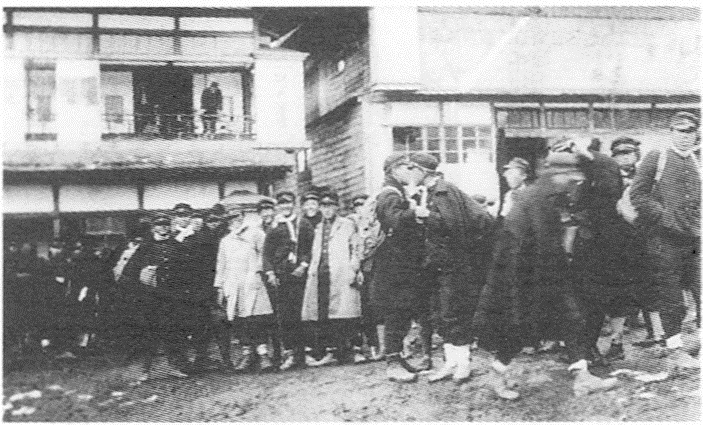

写真64 弘前中学校嶽ストライキ(昭和6年10月)

しかし、いかに昭和初期とはいえ、教師による暴力的な制裁が直接の原因としても、それだけでストライキが行われたとは考えにくい。決議の中に「時代錯誤的」とあるように、謹厳剛直なだけでは律しきれない自治的な風潮もまたあったのであり、左傾思想的な背景の中で起きるべくして起こった事件でもあった。また、待ち望んでいた修学旅行が、生徒全体の三分の二に満たないことから中止になるなど、鬱屈した要因もいろいろあった。

嶽ストライキは、新聞やラジオで全国的に報道され、世間の注目を集めた。当初、校長や学校側の説得にも耳をかさなかった一団が、二十九日早暁からの先輩代表の熱意あふれる説得に感動して、山を降りることを決断したため、ストは急転直下の解決をみた。午前十一時には籠城を解いて、午後三時半には弘中玄関前に到着し、一同は解散した。

生徒の処分は異例の速さで行われた。退学が二人、無期停学が一〇人であった。一方、葛原校長は休職、立石教諭は在職一年で転任となった。これが嶽ストライキの結末である。長谷川教諭に対しては特に処分らしきものはなかった。そういうことを不満に思ってか、翌年同時期に三年生約一五〇人が南郡竹舘村竹舘温泉に立て籠もるべく出発した。これは学校の探知するところとなって、未遂の形で終わったが、処分はきわめて厳しく、一一人が退学処分となった。これを最後として、もはや中学校のストのごときものは許されない時代へと向かうのである。