弘前市では、それに対応して農林業関係者・識者を結集して、「弘前市農林業振興計画」(資料近・現代2No.五一八)を樹立した。昭和五十四年(一九七九)策定の同計画は、強まる農産物輸入の増大、兼業農家の増大、高齢化、後継者不足の中で、地域農業のあり方について、「根本的」再検討を図ったものである。さらに、この時期には、東北新幹線、東北縦貫自動車道などの高速交通体系の整備が進み、流通の変化に対応した産地間競争が激化し、農業・農家をめぐる環境はより複雑になった。こうした中で弘前市農業の強みをどのように発揮するかが大きな課題となってきた。

平成に入り、市では、「一九九〇年農業センサス」において、農家戸数が前回(昭和六〇年・一九八五年)より七・一%(九〇一一戸から八三六七戸へ)大幅な減少傾向をみせたことを踏まえ、『第四次 弘前市農林業振興計画』(平成三年三月)を策定した。

この中で、弘前市農政の「基本理念」は、以下のとおりとされた。

○しかし、近年、国民生活の向上にともなって食生活の多様化が進み、国内農産物の過不足が目立つため、これを是正するための米の減反政策の強化や市場開放政策による輸入農産物の急増等で、りんごと米を二大作物とする本市農業は、その存立を危うくしかねない事態となっている。

○農業は市の基幹産業であることから、二一世紀においても本市は農業都市であることを自覚し、国や県の基本方向をふまえ、厳しい国際化時代に対応した足腰の強い農業の確立に向けて、農業者の自助努力を促すとともに、関係機関・関係団体と一体になって構造政策を柱とする多様な施策を積極的に展開する考えである。

○また、急速な国際化の進展は、国土の制約から諸外国に比べて著しく不利な生産条件下にある我が国農業を崩壊させかねない危険性があるため、地域農業を守り国内自給率の向上を図る観点から、特に米とりんごについては、適切な国境措置を講ずるよう、国、県に強く要望していく考えである。

そして、二一世紀を展望した市農政の目標が、以下のとおりに掲げられた。

①国際化時代に対応した生産性の高い農業の確立。

②消費者ニーズに対応した高付加価値農業の展開。

③地域特性を生かした複合経営の推進。

④農業者自身による〝売る農業〟への脱皮と弘前ブランドの確立。

⑤二一世紀の弘前市の農業を担う国際感覚に富んだ農業経営者の育成。

⑥加工、流通部門と結びついた市農業の立体化。

⑦農業経営の改善と農業団体の機能強化。

⑧農村生活環境の整備等による農村社会の活性化。

しかし、平成の時代が進むにつれて、わが国農業をめぐる環境は一段と厳しさを増すようになっている。それは昭和六十年代をピークとする農業産出額の低下に顕著に表れているように農業所得の減少、加えて農家経済を圧迫しているのは農業生産だけではなく、農家総所得の減少である。農家総所得は農業所得、農外所得、年金・被贈などの収入で構成されるが、特に近年は不況により兼業機会が奪われているため農外所得の減収につながっている。これまで東北地域は豊富な労働力、高速交通体系の整備進展、工業団地などの立地整備により、企業進出先として注目されてきたのであるが、現在は企業の撤退・減少に歯止めがかかっていない。こうした傾向は農村人口の減少・高齢化、農業担い手の減少をもたらし、特に、中山間地域に際立って現れるようになった。

こうした中で、国は平成十一年(一九九九)七月、農業基本法(昭和三十六年制定)に代わって三七年ぶりに「新農業基本法」(食料・農業・農村基本法)を制定し、翌十二年三月、食料自給率を現状の四〇%弱であるものを、一〇年後の同二十二年(二〇一〇)度には四五%に引き上げることを盛り込んだ「食料・農業・農村基本計画」を策定した。

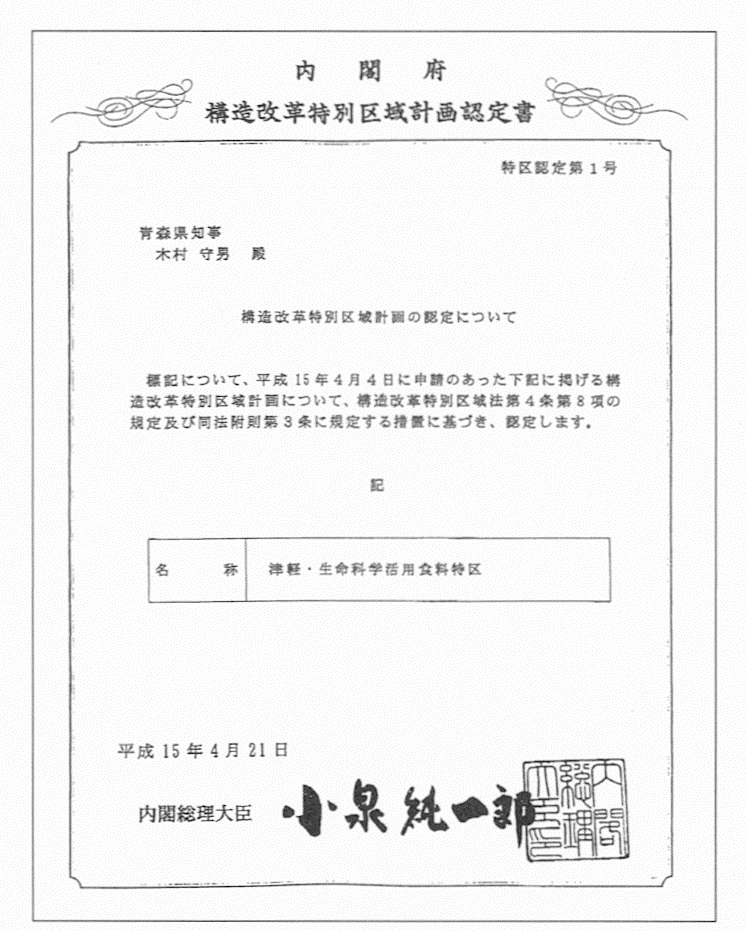

また、平成十五年(二〇〇三)四月に、国の自由化・規制緩和の一環として構想された農業特区の第一回指定地域に「津軽・生命科学活用食料特区」が選定された。その中で、当該地域が、米とりんごを主産品とする農業地帯であり、多様な農産物を利用した食品製造業等の企業が立地していること、また、農学生命科学部などを有する弘前大学やりんご試験場などの研究機関が所在し、バイオ研究や農業生産を支援する態勢が整備されていることが特徴と指摘され、「津軽地域の農業生産に恵まれた環境や生命科学技術力の集積といった特性を生かして、第二次・第三次産業と第二次産業(農業生産)の組み合わせ、食品関連産業の高付加価値化など新たな事業の展開」(申請書より)が可能と評価されている。

写真189 構造改革特別区域計画認定書

特別区域計画の認定により、①民間企業による国立大学の試験研究施設の使用手続きの簡素化と廉価使用の範囲拡大、②農地の借入方式による第三セクターや民間企業等の農業経営への参入、③農業者や民間企業等による市民農園の開設、の以上三点が規制緩和措置として認められ、地域経済の活性化と雇用促進に向けた展開方向が可能とされたのである。

昭和末期から平成にかけての時代は「国際化・自由化・規制緩和」の流れの中で、日本農業の地盤沈下が一段と顕著になった時期であるが、こうした中で「旨い米づくり」、減農薬技術の導入、環境保全型農業、産消提携など都市と農村の交流、地産地消の取り組みなどの新たな動向を目にするようになった。今日、農業・農村地域には、課題が山積しているが、先人の築いた風雪の歩みを学び、二一世紀に向けた新たな糧にすることが求められている。津軽の農業の歴史は、農業が地域産業の要(かなめ)であることを教えている。