さて、山口(一九九八)は、塩原・

岩木山団研(一九八〇)の見解をもとに、噴出物の年代測定を実施して

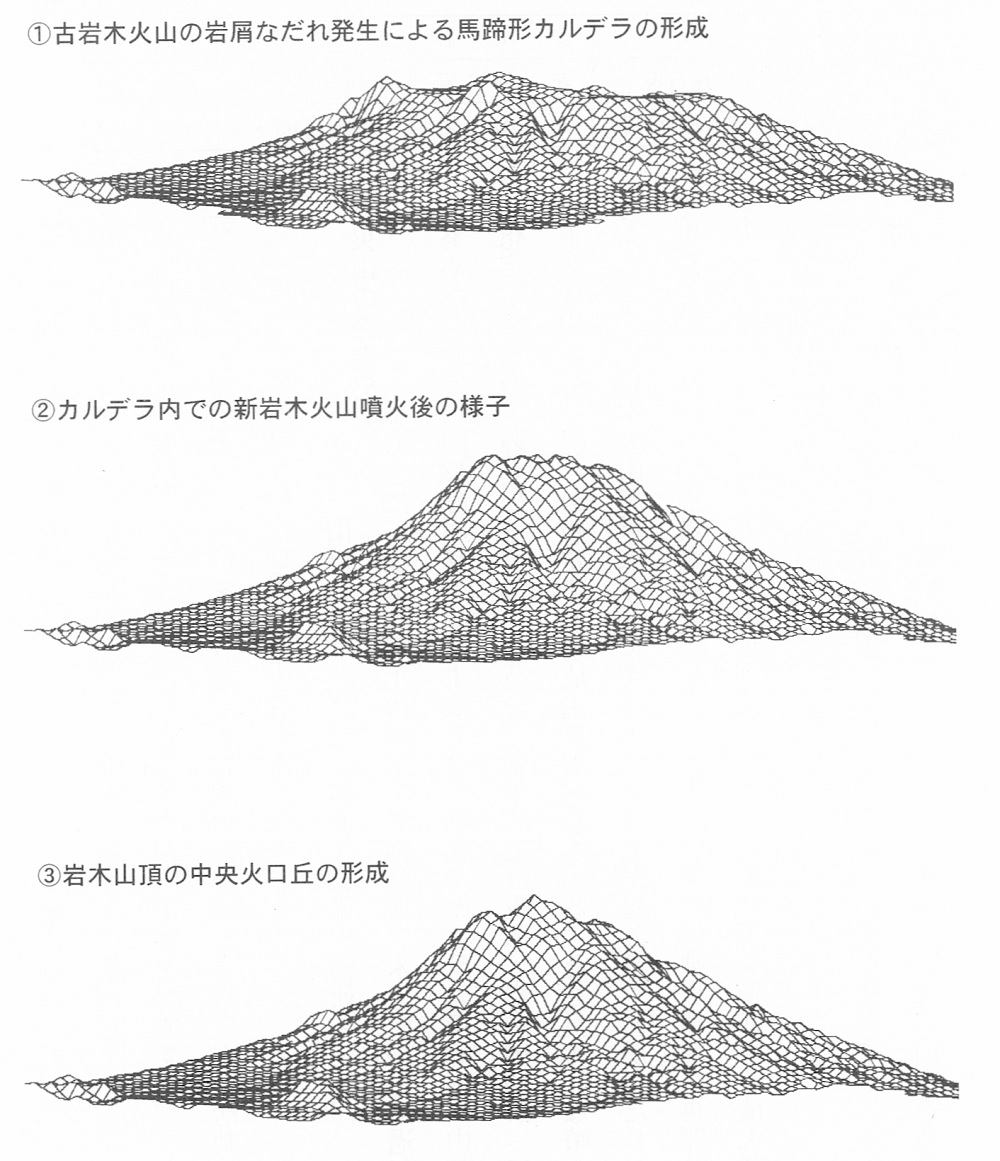

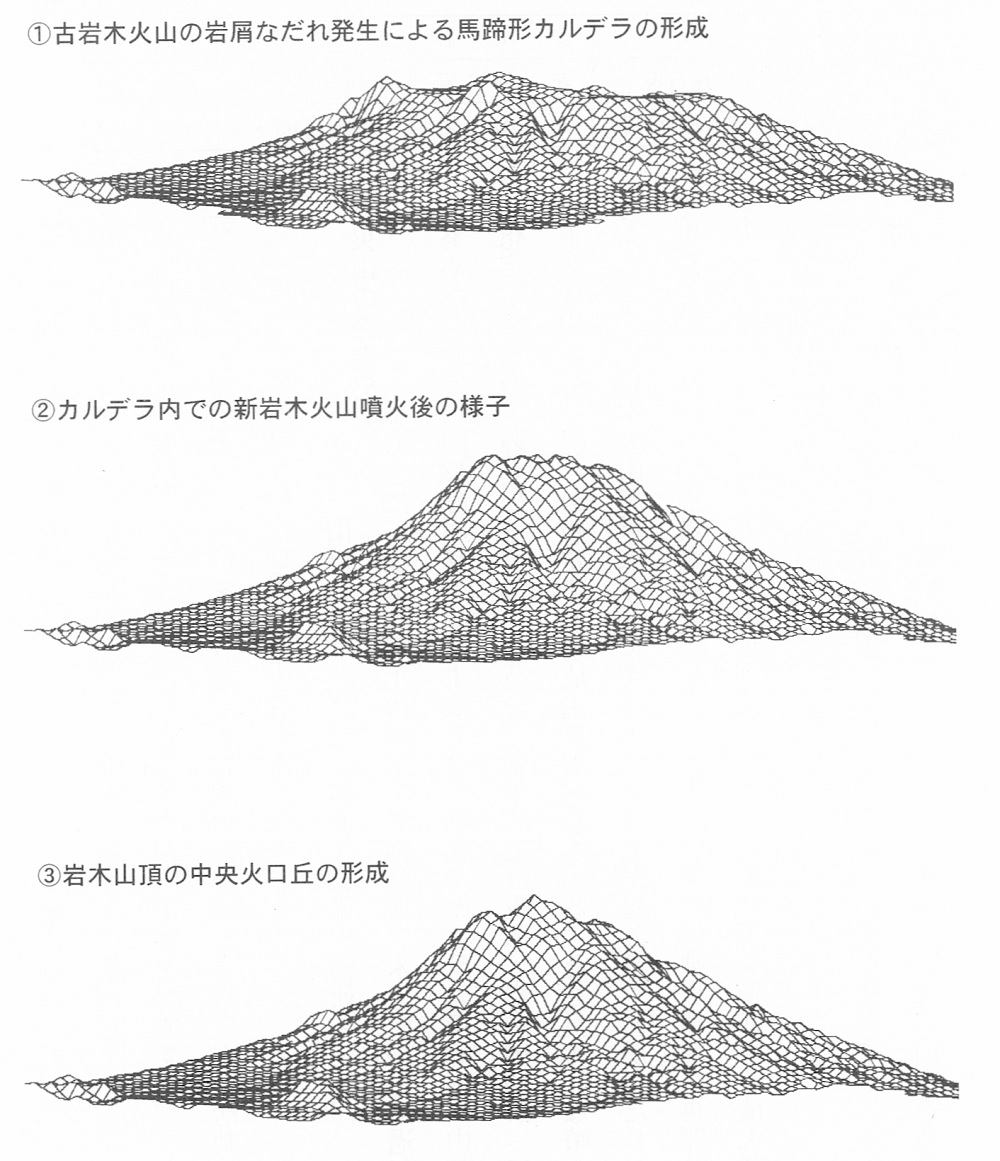

岩木火山の形成過程の解明に努めた(表2)。図12はパソコンによるブロックダイヤグラムで

岩木火山の発達史を想定したものであるが(成田、一九八六)、基本的には塩原・

岩木山団研(一九八〇)および成田(一九八九)の想定する形成過程と同じである。ただ具体的な

噴火活動を考えると、

古岩木火山が形成された後に

水蒸気爆発が起こり、

岩屑なだれが発生して馬蹄形の

カルデラが形成され(図12の①)、

カルデラ内で

噴火活動が再開して

新岩木火山が誕生し(同②)、そして山頂部において

中央火口丘を形成する

噴火活動が起こった(同③)、と考えられる。

| 表2 K-Ar法による年代測定値(蒜山地質年代学研究所による) |

| 採集地点 | 試料 | 年代測定地(Ma:百万年前) |

| 赤倉沢谷底(標高900m) | 安山岩 | 0.19±0.10Ma | 0.18±0.08Ma |

| 岩鬼山(標高1,300m) | 安山岩 | 0.21±0.03Ma | 0.21±0.04Ma |

| 赤倉沢谷壁(標高1,200m) | 安山岩 | 0.24±0.03Ma | 0.26±0.03Ma |

| 巌鬼山神社500m南の採石場 | 安山岩 | 0.26±0.03Ma | 0.26±0.03Ma |

| 新法師南方の兼平石採掘廃坑跡 | 安山岩 | 0.34±0.03Ma | 0.32±0.03Ma |

図12 岩木火山の発達過程の想定(成田,1989に加筆)