本県のように複雑な地形で、東西南北二〇〇キロメートルくらいの範囲内で生じる気候の地域差の原因には、日本海側と太平洋側あるいは津軽海峡側と陸奥湾側といった位置、標高差や斜面の方向、海岸と内陸、山地と平地といった地形が挙げられる。また、長い海岸線をもつ本県では、複雑に気流を取り入れやすいだけでなく、日本海を北上する対馬暖流、太平洋側を南下する親潮寒流による気団変質にみられるように、広大な海から受ける影響も極めて大きい。

気象現象が地形から受ける影響の大きさはその規模に比例する。県内最大規模の中央山地は奥羽(おうう)山脈の北端にあたり、大岳(おおだけ)(標高一五八四メートル)などを含めて、八甲田(はっこうだ)連峰と呼ばれる。この平均標高一〇〇〇メートル台の南北に走る八甲田山系は分水嶺にも相当し、降水量・積雪・気温・日照などの気候値分布は、東西を特性ある気候領域に分ける気候境界を形成する。この気候境界は、暖候期は冷害の原因である「ヤマセ」の障壁になって、津軽地域への影響を弱め、寒候期における季節風時には、日本海側(津軽地域)の降雪・積雪に対し太平洋側(三八・上北・下北地域)の冬晴れといった異なる天気分布をみせる。重要な気候境界ともなっている八甲田山系で区分される気候区は「日本海側気候-津軽地域」と「太平洋側気候-三八・上北・下北地域」に大きく二分される。

この気候区分が藩政時代の行政区分と大差がないのも興味深い。東西に大別された気候区も、特有の異なった地形や海陸分布から形成される特性により、北部、南部または津軽西部などに細分できる。これらとは別に、丘陵・山間部は、それ自体が標高に伴って気温が低く、山岳あるいは山間部気候をつくり出す。高さによる気温の減率は平均して一〇〇メートルについて〇・六五℃くらいである。これは休屋(やすみや)、酸ヶ湯(すかゆ)など高地の観測値で確かめられる。

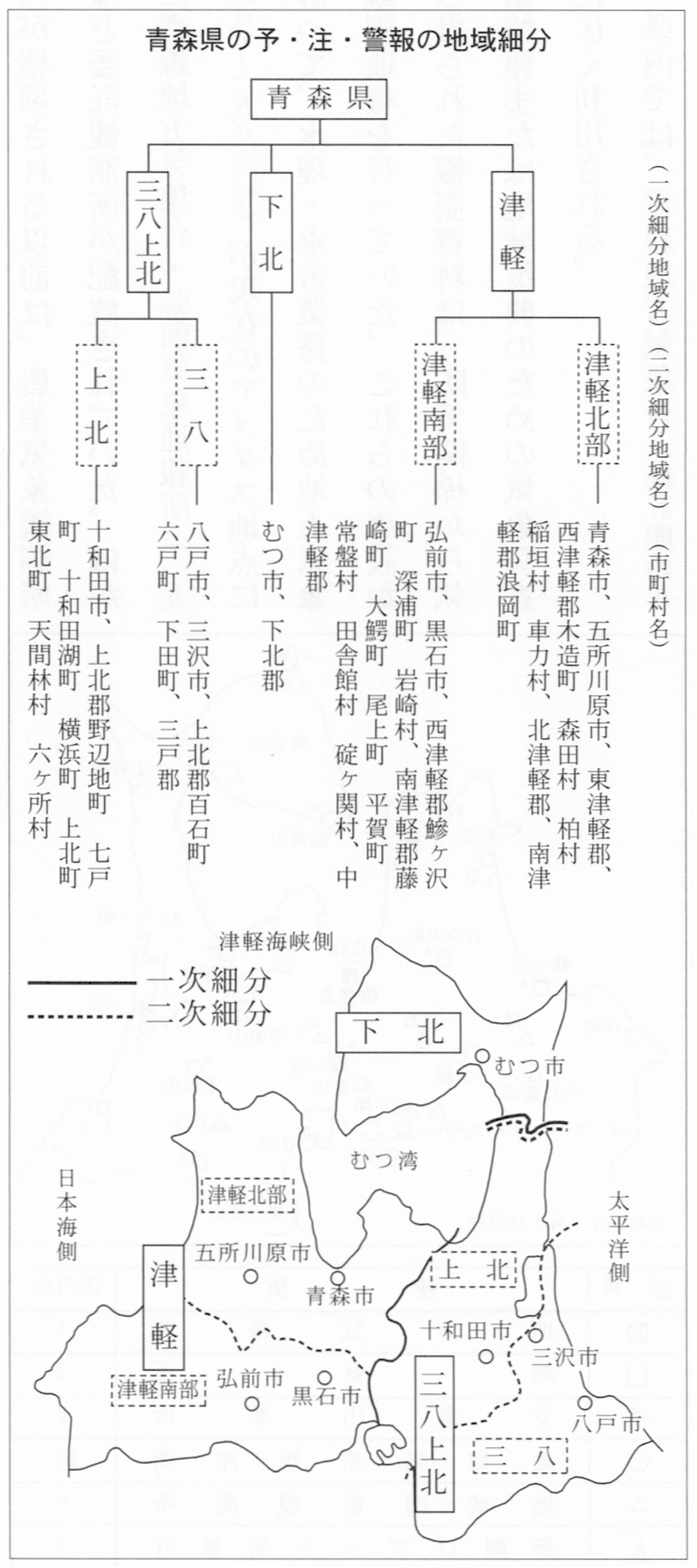

気象庁では、防災業務上の都合などから、青森県を行政区画で整合し、予・注・警報の地域分けをしている(図57)。

図57 気象庁による青森県の地域細分