第一次の遠征は斉明天皇四年(六五八)から始まる。その征討の対象は、雄物川河口以北の、秋田県の日本海沿岸地域である。先に触れたように、すでに大和政権と友好関係を結んでいた津軽蝦夷をも動員し、彼らには背後から秋田地方の蝦夷を突かせる計画であった。

こうした動きを見て、米代川河口付近に拠点を持つ渟代(ぬしろ)蝦夷たちは早くに降伏したらしく、津軽蝦夷と同じく大和政権と朝貢関係を結ぶにいたっていた。そうした津軽や渟代の蝦夷の首長は、それぞれ地域の責任者に任命され、越国守比羅夫の指揮下に入っていたらしい。このことは史料二二でははっきりとは書かれていないが、齶田と渟代の扱いの違いについては史料二三でも明確に書き分けられているので、このように解釈するのがよいであろう。史料二二の冒頭で、齶田と渟代の蝦夷が同時に降伏したように書かれているのは誇張である。

こうして津軽・渟代の蝦夷を固めた後、四月に、比羅夫は多数の船からなる水軍を率いて越国を出発し、日本海岸を北上した。以下の遠征もそうであるが、いずれも当時の宣明暦で三月ないし四月(ユリウス暦で四月~五月)という時期に出発している。日本海の海波が穏やかなときに実行しているのである。

『日本書紀』では一八〇艘(翌五年次も同様。六年次は二〇〇艘という)というが、百とか八という数字は、「百八十部」のように、多いという意味でしばしば使われるので、にわかには信を置きがたい。ただまもなく勃発(ぼっぱつ)する白村江(はくすきのえ)の戦いに関して『日本書紀』に記録された船師の数は、中国側の記録ともほぼ一致して信憑性が高いので、比羅夫関係の船師数もあながち荒唐無稽のものでもなかろう。

動員された兵員数については明記されていないが、中国には一旅(りょ)を五〇〇人の軍隊、五旅を一師(し)=二五〇〇人の軍隊とする観念があるので、その例にならって一師を動員したとすると、一船当り乗員数一二人~一四人となり、妥当ではないかとする説がある。ただこれは唐や日本の軍制を定めた、それぞれの軍防令の規定にはそぐわない。

一方、この時代の一艘あたりの乗員数が明確にわかるのは、遣唐使船の場合であるが、そこでは百二十人程度の数が示されている。もちろん、比羅夫の率いた船団が、遣唐使船クラスの大船であるはずがなく、また遠征では、水や食料、また武器・交易品などをたくさん積載しなければならないから、そこからさらに割り引いて考えなければならない。一艘当り五〇人とみて、全部で九千人程度の動員とする説が古くからあるが、明確な根拠はないものの、比羅夫軍の船が準構造船(大型の独木船に船棚をつけ安定性を強化し、かつ収容量を大きくしたもの)であるならば、十分あり得る数字である。ちなみに蝦夷や粛慎の船もこの準構造船かもしれない。あるいは彼らの船はいわゆる「棚なし舟」であろうか。

比羅夫軍の構成主体は、越の在地豪族である国造ないし評造(ひょうのみやつこ)らの兵である。先に掲げた史料二七にその名がみえる能登臣馬身龍もそうした能登の有力豪族の一人であろう。古代から中世にかけて、日本海側では十三湖に代表されるような発達した潟湖を拠点に海人集団を率い、海上交易で勢力をなした有力豪族が多数いたのである。その船団は、能登などで発達していた造船技術を用いて造建されたものであろう。

さてこうした大船団が標的にしたのが、雄物川河口付近(写真30)の齶田(あぎた)の蝦夷たちである。彼らは他の蝦夷集団よりも強力な存在で、周囲の蝦夷が大和政権に服属した後もなお、その首長恩荷(おが)を中心に頑強に抵抗を続けていたらしい。

写真30 雄物川河口 蝦夷の拠点は大河の河口付近に置かれることが多かった。

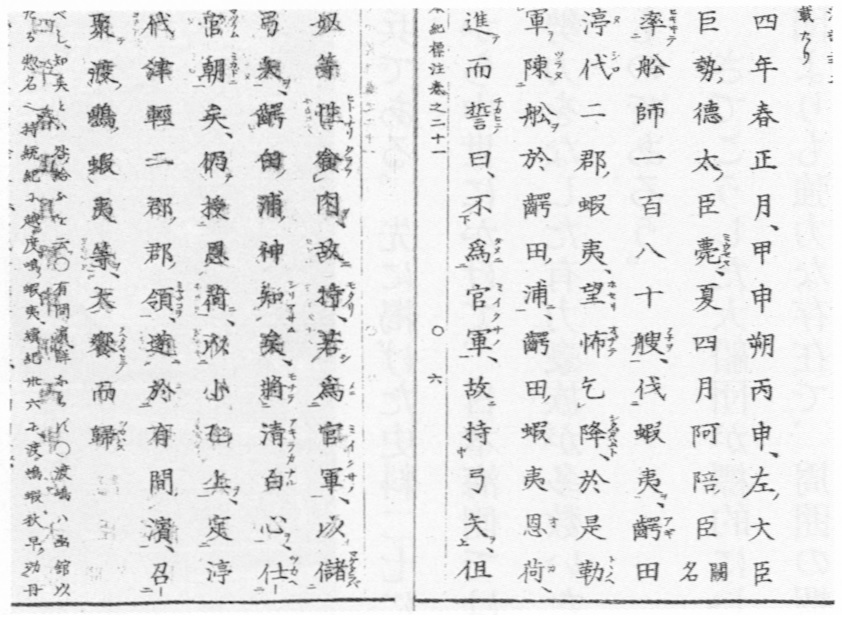

しかしさしもの恩荷も、齶田浦(雄物川河口沖)に現れた多数の船団を見、また津軽・渟代の蝦夷がそれに加わっていることを見て、抵抗をあきらめた。恩荷は先に述べたように、弓矢をもつ理由が大和政権に反抗するためではなく、肉食のためであることを説明して、ついに大和政権への忠誠を誓ったのである(写真31)。

写真31『日本書紀標註』巻之二十一

斉明天皇四年四月条

この斉明四年次の北征の論功行賞として、七月に、征討に協力した二百人余りの多数の蝦夷が朝廷に招かれて、盛大に饗宴が催された(史料二三)。その席で、津軽の長官馬武に大乙上(冠位一九階中の第一五位)、次官青蒜に小乙下(同第一八位)、渟代の長官沙尼具那に小乙下(同前)、次官宇婆左に建武(立身とも。同第一九位)の冠位が授けられた。

史料二二の末尾で、あたかも現地で比羅夫が恩荷の叙位と津軽・渟代郡領(長官)任命を行ったかのように書かれているのは、もちろん阿倍氏家記の誇張で、叙位や任官は朝廷でなされるものである。

この授位で、津軽蝦夷の方が渟代蝦夷より冠位がはるかに高いのは、早くより大和政権に服属していたこと、あるいは対北方政策上、津軽がそれだけ重要な地域と大和政権に目されていたことなどによるものであろう。人名も津軽蝦夷の方が、和語に近いことが注目される。

なお齶田の地は、とりあえず渟代蝦夷の手に委ねられ、人口調査が行われて、それを基準に将来の貢納に備えることとされたが(史料二三末尾)、齶田の恩荷にも後に、渟代の長官と同じ小乙上の位が授けられているから(史料二二末尾に書かれた恩荷の冠位はこうした事実に基づく誇張であろう)、恩荷も齶田の地の実質的支配をそのまま維持することとなったらしい。