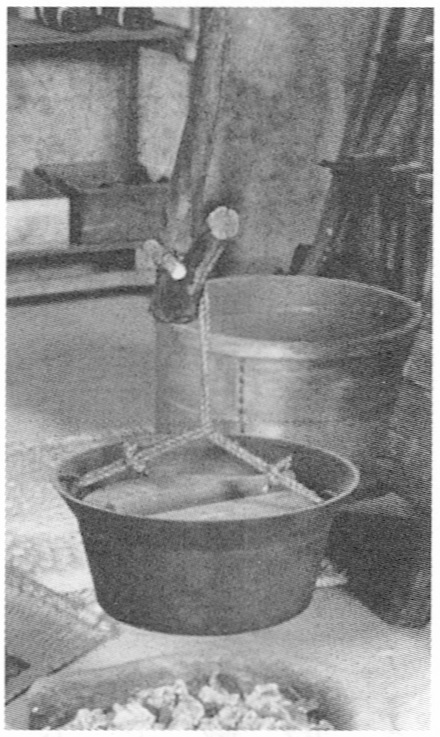

写真83 内耳鉄鍋の復元(根城)

ただ形の上では古代における甕を深鉢形の器形、堝を浅鉢形の器形とすると、鉄鍋は浅鉢形の器形を踏襲したことになり、深鉢形による煮炊形態が衰退していることを理解できる。古代において甕と堝の比率をみると、甕が圧倒的な数を出土することから、古代の場合は固定されたカマドによって「煮る」「蒸す」という調理方法が主流だったと考えられる。とくに深鉢形の器形は「蒸す」ことに適した器形であり、コメを蒸した強飯(こわい)、蒸したのちに搗(つ)いたものが餅となるように、甑(こしき)や蒸籠(せいろう)といわれる調理具と一体化している。

これに対して、浅鉢形の鉄鍋は蒸すよりも「煮る」ことが一義であり、固定したカマドがなくても囲炉裏や炉のような形態であれば屋内・屋外を問わず調理できる利点がある。つまり、持ち運びや移動が容易で、壊れにくく熱効率のよい煮炊の道具といえ、穀物のみならず山野河海の幸を調理することに適したものといえよう。

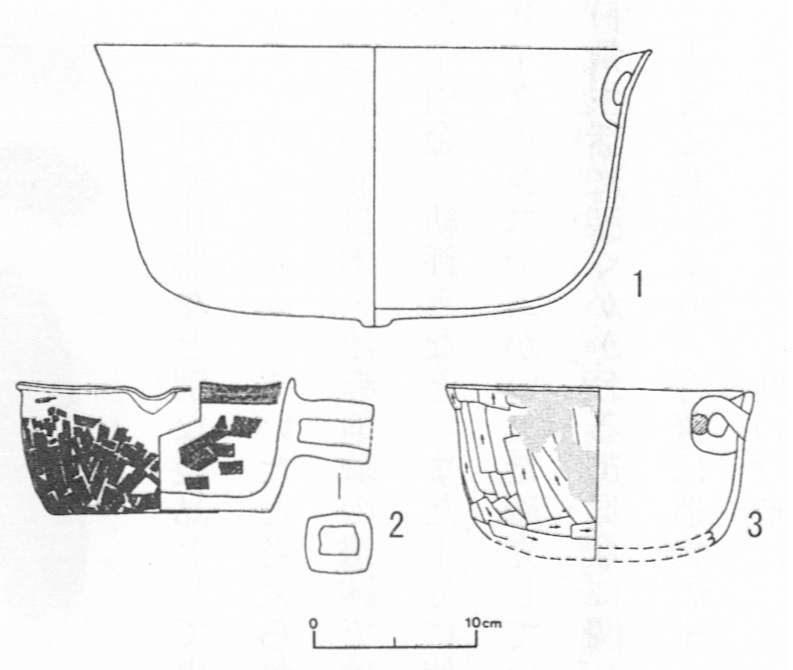

現在のところ鉄鍋(図34-1)が普及してくるのは一一・一二世紀ごろと考えられ、この時期には土器で作られた煮炊の道具にも特徴的な器が多い。それは鉄器を模倣したと推定されるもので、把手付(とってつき)土器(図34-2)・内耳(ないじ)土器(図34-3)・羽釜(はがま)土器と呼ばれている器である。

図34 内耳鉄鍋と内耳土器・把手付土器

1 柳之御所堀跡出土内耳鉄鍋(岩手県平泉町)

2 蓬田大館遺跡出土内耳土器(蓬田村)

3 源常平遺跡出土把手付土器(浪岡町)

把手付土器は、一種のフライパンないしは現在の行平(ゆきひら)鍋のような形態で、マメなどを煎(い)るためには好都合な器である。内耳土器は内側に耳がついているため、植物繊維の弦(つる)をつけても火によって焼き切れることがなく、屋内・屋外とも多様な使い方のできる煮炊の道具である。羽釜は現在の鉄製羽釜をそのまま土器で製作したもので、カマドに置いてコメを煮て蒸すために適した器である。このように、煮炊の道具が土器から鉄製に移行する過程で、北奥を中心とする地域では鉄製品を土器で模倣するという興味ある現象がみられる。