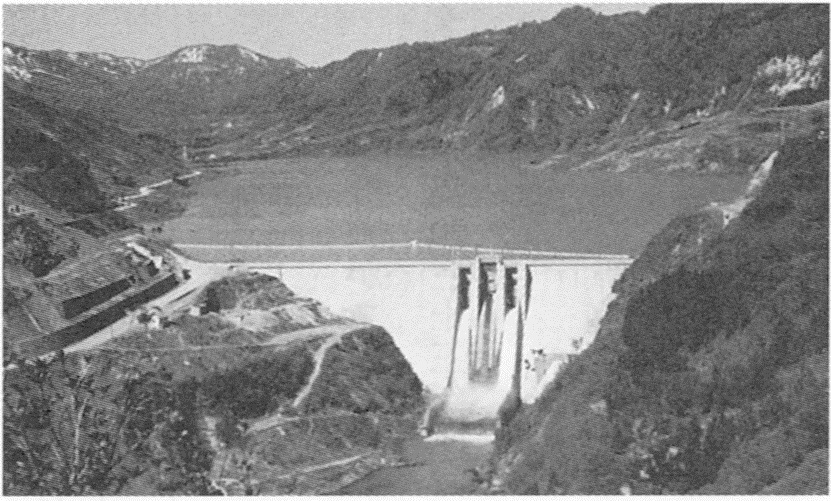

写真219 貯水を開始した目屋ダム(昭和34年)

計画立案の内容に関する基本方針は以下のとおりであった。

①計画の内容は大別して施設計画と非施設計画に分けられるが両者を併行させつつ策定する。

②事業の実施期間の定めがたいもの、あるいは年間効果の測定しがたいものは、目標年度または年度区分を定めない。

③事業費は市費・国費・県費をもって支弁すべきもの、並びに民間資金にまつべきもの、また両者をあわせて施行されるものや、全く資金を必要としないものを包含して計画する。

(前掲『弘前市総合建設計画書案』)

さらに、計画の策定につき、次の方針がとられた。

①緩急軽重の度合いを勘案して本末を正し、実施可能度を検討し、過去の推移と実績に基づいて目標を樹てた。

②事業は目標達成の具体的な手段として計画し、財政計画と資金調整を考慮した物的施設面のみならず、無形的な建設面・精神的な活動面を重視した。

③計画は隣接町村との共栄をはかり地域的な均衡を保持し国の方針である国土総合開発の一環として、他の計画と調和のある地方計画とする。

(同前)

この計画は一〇ヵ年計画であり、その前提としての総合発展の目標は産業・教育・福祉都市として津軽平野の中心都市建設を目途とするものであって、これを実現するために合併直後の五ヵ年計画に引き続き、長期にわたる建設計画を樹立することを目指したものであった(同前)。

さて、『弘前市総合建設計画書案』には、人口、雇用、所得に関する計画が置かれ、将来の伸びが見通されている。次いで、産業振興計画が記載されている。その柱は (一)農林計画と(二)商工鉱計画の二つから成り立っていた。このうち、(二)について内容をを見れば、それはさらに、1商業計画、2観光計画、3工業計画、4鉱業計画から構成されていた。そして、それらの各項目につき、目標とすべき課題が掲げられていた。項目のみ記せば以下のとおりである。

1商業計画

(1)経営の近代化、(2)業界の組織化をはかる、(3)商工団体の振興、(4)専門技術員の養成、(5)市場の開拓、(6)金融、(7)計量行政

2観光計画

3工業計画

(1)既存中小工業の振興、(2)新規工場の誘致

4鉱業計画

(1)廃坑及び未開発資源調査、(2)石油資源について(同前)