伝承内容は以下の譜本にみることができる。『峰(みね)の松風(まつかぜ)』は箏組曲の譜である。『繁撫之譜(すがかきのふ)』はいわゆる段物の《六段》《林説(りんぜつ)》《碪恋慕(きねたれんぼ)》など九曲を内容とする。端唄・小唄の類も『長唄端唄箏譜』として伝承に含まれている。

郁田流は津軽に特有の伝承であり、曲調は伸びやかであり、記譜法や曲目が独特である。このことは、以前から少数の研究者の間で噂(うわさ)のように語られていた。自然主義の作家、田山花袋(たやまかたい)の小説『生(せい)』(一九〇八年)に次の一節がある。「『嫂さんのは山田流と謂ふのか、弘前では山田流なんか一つも流行りはせんよ。皆な生田流だ』と謂って自分で武骨な大きな指に琴爪をはめて、覚束ないながらも六段のある部分をシャンシャンシャンと鳴らした」。小説の主人公の弟は弘前の第八師団、第三一連隊に配属されて、下宿先の士族の家の娘に箏曲を習ったという設定である。津軽で学んだ箏曲は中央で行われていた曲調とは大いに違っていたとの認識である。《六段の調べ》ですら、曲調が違うのである。

創始は年代が不確かであるが、おおよそ明和の頃(一七五四~)とされている。生田検校(貞享二-正徳五 一六五六-一七一五)の弟子であったと自称する旅の僧「曽呂一(そろいち)」が亀甲町の酒店の娘キヨに教えて、津軽の伝承の源流となった。津軽の俳人三谷句仏(みたにくぶつ)(寛政六-慶応三 一七九四-一八六七)による詳細な記述が残されている。譜本には「生田流」と「郁田流」との両表記がある。寛政二年(一七九〇)に書かれた毛内有右衛門茂粛(もうないありえもんしげとし)(元文元-文化元 一七三六-一八〇四)の『志記』(弘前市立図書館蔵)にはすでに「郁」の表記がみえる。「吾藩ニモ八橋流郁田流共ニ流行セシカ八橋流ハ近年亡ビタリ郁田流ハ専ラ行レテ奥義モ有り増ニ存」。岸辺・笹森が研究発表するに際し、「生田」ではなく、「郁田」の文字によって独自性を鮮明にする目的をもって表記を定めた(岸辺成雄・笹森建英『津軽箏曲郁田流の研究 歴史編』津軽書房、一九七六年)。

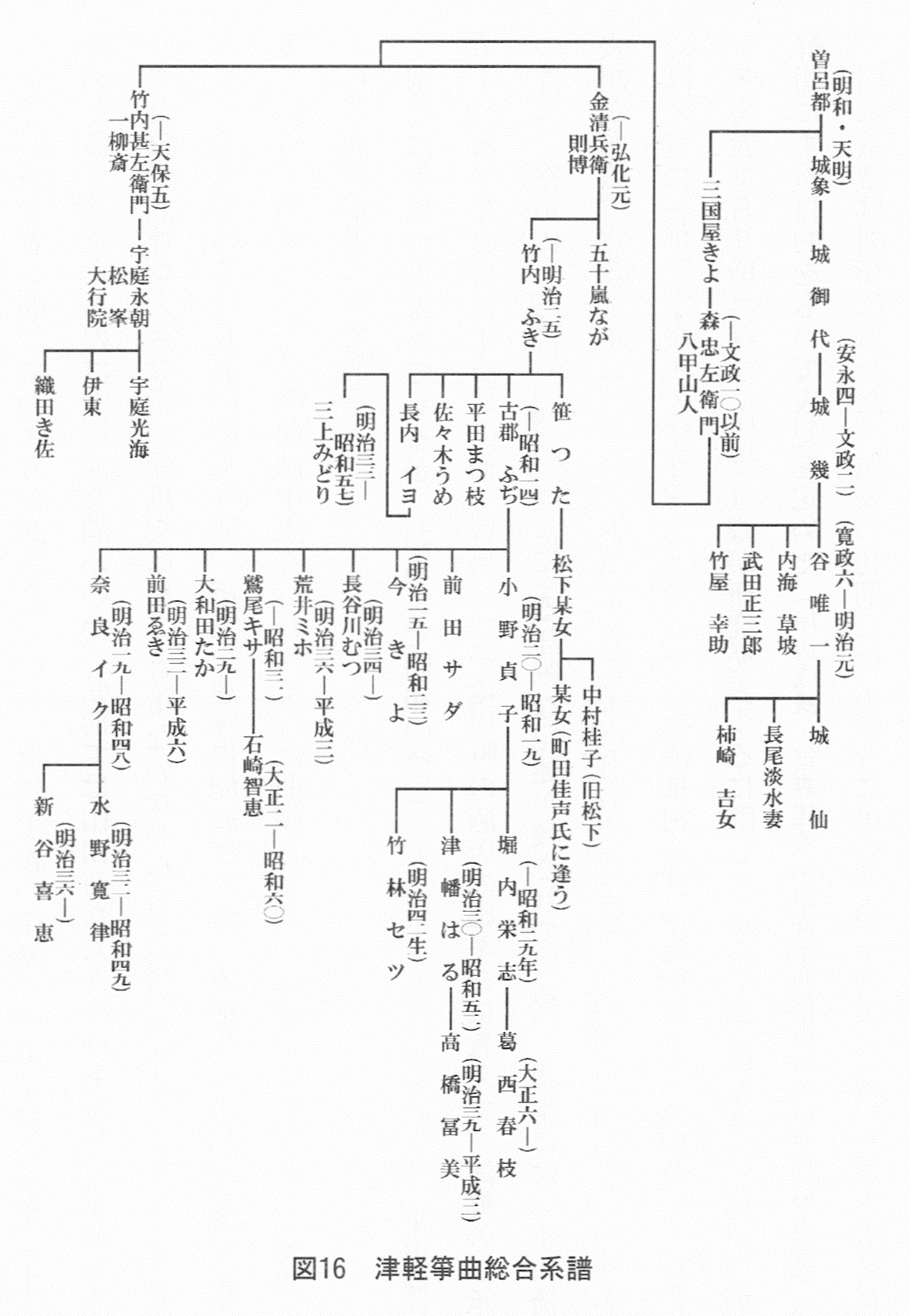

伝承系譜は図16に示した。伝来の初期には伝習者に男性が多く含まれていたことも特色である。医学の家柄である、古郡(ふるこおり)家のふぢ女が明治、大正期に多くの門人を輩出した。その中の一人、鷹匠町の道場「明治館」(通史近・現代1第二章第五節第四項「社会教育」参照)の娘、貞子が青森市の郵便局長に嫁ぎ、青森市の伝統の祖になった。昭和五十年代に調査した時には以下の人々が健在であったが、本稿執筆時点(平成十七年三月)では葛西春枝のみになった。三上みどり、前田ゑき、荒井ミホ、石崎智恵、水野寛律(みすのかんりつ)、津幡はる、高橋冨美などである。

図16 津軽箏曲総合系譜

明治期には青森市だけでも、五〇人近い奏者かおり、市の演奏会で演奏していた。しかし、明治期、大正期にかけて衰退して、まさに消えようとしていた伝承であった。全国的な家元制度に属せず、演奏機会が少なく、学習者の地域文化に対する意識の低さが衰退を招いたと思われる。