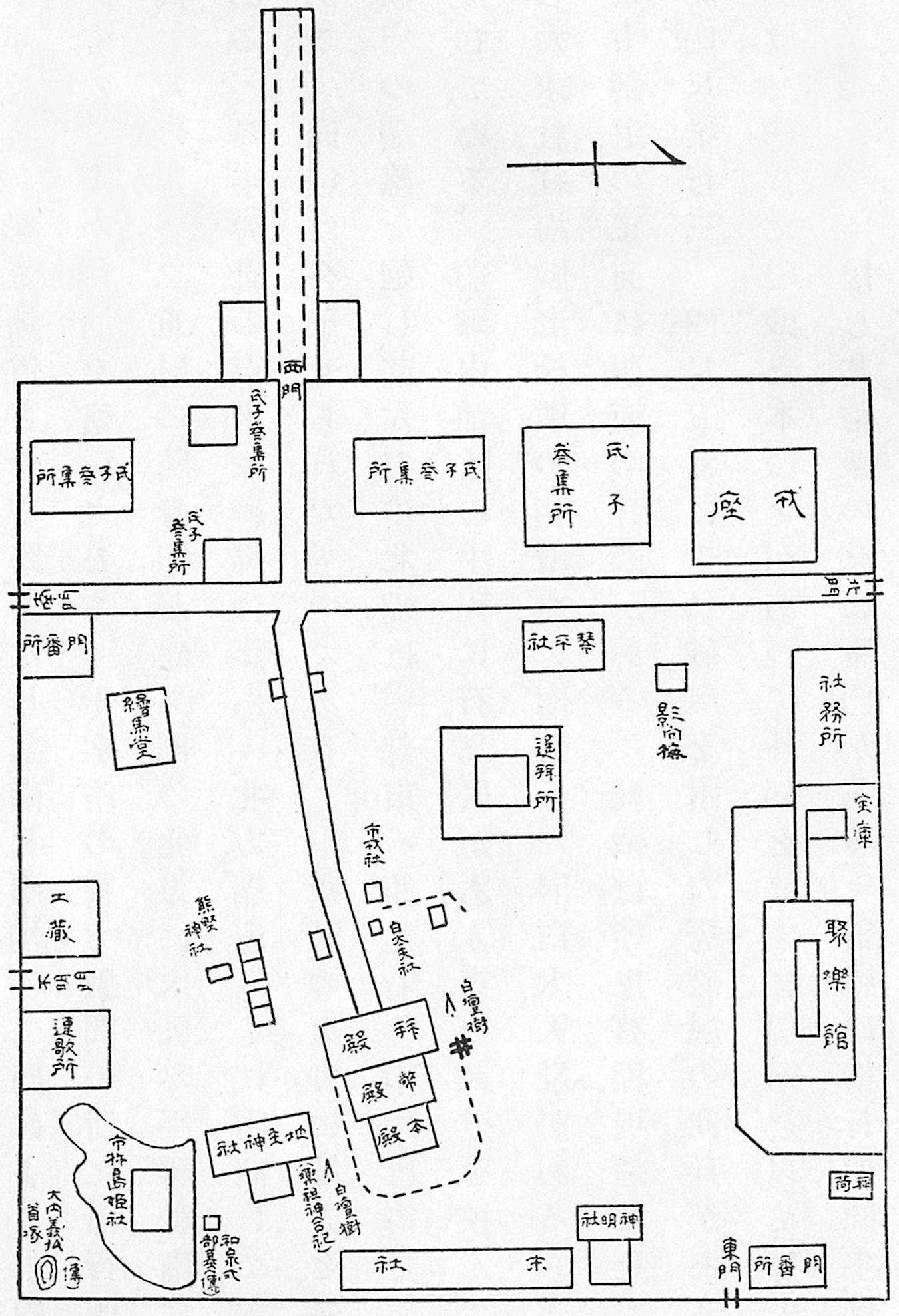

第百四圖版 菅原神社見取圖

【神樂殿】前記拜殿の南方には北面の桁行五間、梁行四間の瓦葺母屋造の一棟があつて内表口東方三間を神樂殿、【神饌所】西方二間を神饌所としてゐる。神饌所の西に大正天皇御卽位記念として建設した神輿庫、御輦庫の一棟があり、【熊野神社】其南なる西面の末社熊野神社は合祀せられたものである。【地主神社】又本殿南方には末社地主神社があつて本殿と拜殿とを備へ、【藥祖神社】藥祖神社を合祀してゐる。【市杵島姫神社】地主神社南方の末社は市杵島姫神社で、周圍に池水を湛へ、俗に辨天と稱せられ、もと境内の東北隅にあつた。(天神常樂寺繪圖)【連歌所】市杵島姫神社の西南には連歌所が西面して建てられ、後庭を具へてゐる。更らに連歌所の西南にある小門は現在通行を許してゐるが、古來の稱呼のまゝに不明門と名づけてゐる。【大内義弘の首塚】又連歌所東隅の一丘は大内義弘の首塚と傳へられる。(口碑)【末社十三殿】更らに本殿の東方には西面の末社十三殿が南北に列び、之に十五社を齋祀してゐる。十五社十三殿とは伊勢兩宮を中殿とし、南へ六社六殿、北へ七社六殿をいふ。南へ六社とは北より八幡社、御年社、水分社、櫛磐牖社、大忌社、大國主社を指し、北へ七社とは南より春日社、屋船久々遲社、水波能賣社、住吉社、火産靈社、塞社、祓戸社を指すのである。其中塞社と祓戸社とは二社一殿となつてゐる。是等末社中櫛磐牖社の西、前記地主神社の東北隅に當り、【白檀樹】周圍目通り四尺餘、高さ二丈餘の白檀樹がある。大國主社の南方にある通用口を排して庭園に入れば、北面の小祠がある。【和泉式部の墓】和泉式部の墓と傳へ、(攝泉境小鑑錄、堺大觀)内部に五輪塔を安置する。又十五末社の北隣に合併した末社神明神社がある。右の東方に東門と門番所とがあり、北方に末社服部稻荷社がある。稻荷社西方の聚樂館は當社の客殿で、明治三十五年常樂寺長堂の用材を利用して建てた南面の桁行十七間三尺三寸、梁行八間の瓦葺入母屋造である。(池田廣治氏談)館は鐵索或は土塀を以て外部と境し、南方に門を附し、前庭を設けてゐる。【社務所】社務所は西南二方に土塀を繞し、東方に板塀を設けて一劃をなし、其南側西寄に表門を附し、建物は桁行八間、梁行五間半を有してゐる。【影向梅】社務所の南方には影向梅がある。祭神が材木町濱の舊鎭座地から此地へ遷座せられた際の神木と稱せられ、今は其代植一丈程の紅梅である。【遙拜所】影向梅の東南、前記琴平神社と神馬舍との間にある遙拜所は舊釋迦堂で、東南八間半、南北八間の境域に石玉垣を繞らし、中央に三間四方(上部二間四方)の土壇を設け、白木の鳥居を建てゝゐる。遙拜所の西北に南北兩門をつなぐ鋪道があり、鋪道の西側には氏子參集所、劇場戎座がある。氏子參集所は南北に分れ、平素民家として使用されてゐる。【椿井】又北門の西、神社所有地に屬する戎之町東一丁十二番地廣瀨安次郞氏住宅裏には名水椿井がある。蓋し井底に椿炭を敷いた所より名を得たので、甘味を帶びた名水を湛へてゐる。猶神社境外末社には戎嶋一丁に事代主神社、三寶村に附島神社がある。