下層式土器は胎土に繊維を含む、口縁部が平もしくは緩やかな波状をした円筒形の土器で、器形・文様要素の違いから、ハマナス野Ⅰ式からサイベ沢Ⅲ式までの4期に区分されている。上層式土器は口縁部に4個の山形突起があり、地文には羽状縄文や斜行縄文が多用され、口縁部には隆起線で区画した文様帯をつくり、縄の側面を押捺して飾る大型の豪華な土器で、文様構成の違いをもとに古武井式から見晴町式までの5期に区分されている。

円筒土器は前期後半の下層式初期にはその分布は道南に限られるが、その後しだいに北上して噴火湾岸一帯に分布し、前期末には石狩低地帯付近まで分布域を拡大している。中期に入ると上層式土器が石狩低地帯や日高地方まで一気に進出して分布域を拡大し、日本海沿岸部では少しずつ地域性を帯びながら北上して礼文島にまで達している。

石器は石鏃、石槍、ナイフ、つまみつきナイフ、石錐、石斧、北海道石冠と呼ばれる磨石、半円状扁平打製石器、石皿などがあり、特に北海道式石冠、半円状扁平打製石器、石皿の出土量が多い。

竪穴住居は下層式はじめのものは4本柱をもった4~5メートルの楕円形で、その後には6~8メートルの円形で5本柱をもったものや、4本柱で一部にベンチ状の張り出しをもったものとなる。末期には長軸が8~10メートルの楕円形の形をした大型の住居が出現するとともに、外形が楕円形で内部に幅1メートル前後のベンチがつくられた、内形が五角形もしくは隅丸方形を呈する4本柱をもった、恵山町日の浜遺跡で最初に発掘されたことから「日の浜型住居」と命名された住居も出現し、中期初頭まで使用された(高橋、1974)。また、フラスコ状土壙と呼ばれる、食料貯蔵用の穴も住居跡周辺から数多く発見されている。

前期・中期は温暖な気候に恵まれ、内陸部での狩猟・植物採集、海岸部での漁労・狩猟・採集が活発に行われ、食料生産も安定し定住性が高かったようで、南茅部町ハマナス野遺跡や、函館市函館空港第4地点遺跡、八雲町栄浜1遺跡などでは大規模な集落跡が発掘され、サイベ沢遺跡、八雲町コタン温泉遺跡では貝塚が形成された。恵山町の日の浜遺跡や川上遺跡もこの時期の集落跡であったが、砂鉄採取や造田工事によって壊滅した。

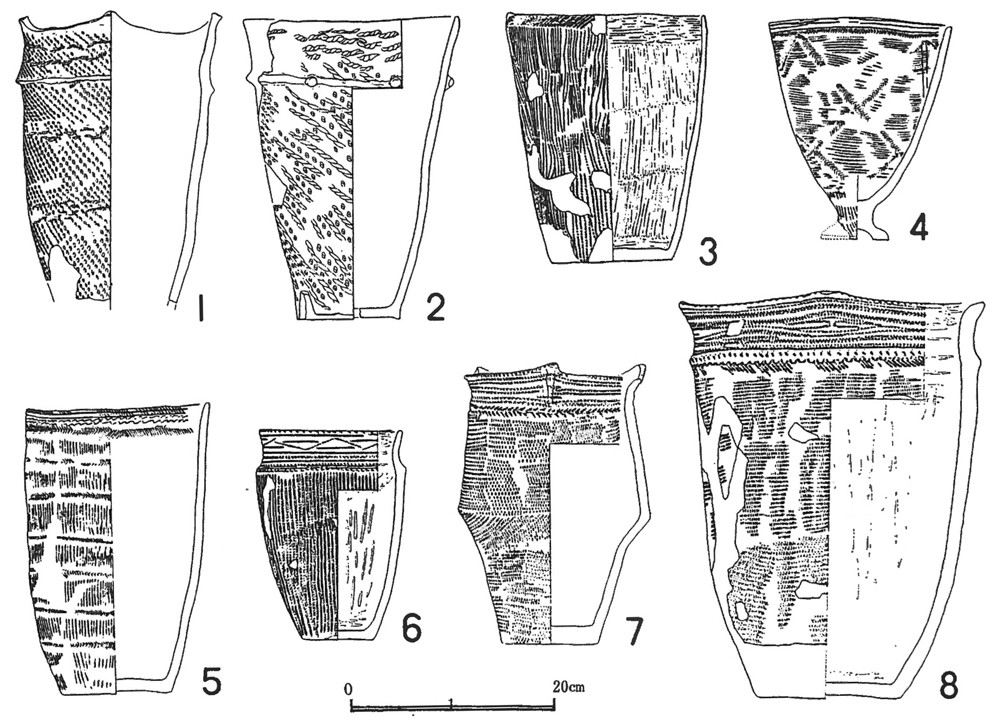

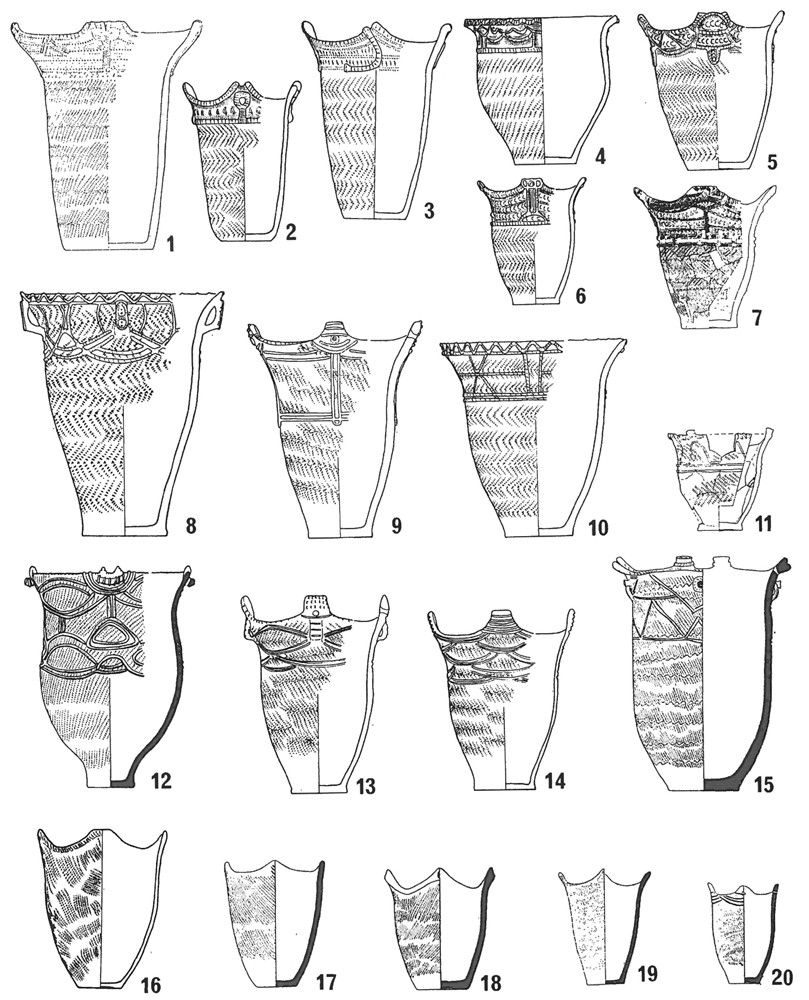

土器 北海道では吉崎(1965)が、下層式土器群を古い方から椴川(とどかわ)式(第18図1~2)、サイベ沢Ⅱ式(第18図3~5)、サイベ沢Ⅲ式(第18図6~7)の3グループに分類し、東北地方北部の下層a.b式、c式、d式にそれぞれ対比させ、高橋・小笠原(1980)は椴川式の前に新たにハマナス野Ⅰ式を設定し、下層a式に対比している。上層式土器群についても同様に、古い方から古武井式(第19図1~3)、サイベ沢Ⅴ式(第19図4~7)、サイベ沢Ⅵ式(第19図8~11)、サイベ沢Ⅶ式(第19図12~15)、見晴町式(第19図16~20)に区分されている(高橋、1981)。

ハマナス野Ⅰ式土器はハマナス野遺跡出土の、口縁が平らな深鉢形で、斜め縦方向に深く施文された撚糸文が主となる土器で、函館空港第4地点遺跡からも破片が出土している。

椴川式土器は口縁が平らで長寸な器形が多く、胎土に繊維を含む。斜縄文、網目状撚糸文、縦の撚糸文が施文され、口縁の下に粘土帯もしくは撚糸の押圧痕があり、口縁部文様帯と胴部を区分している。江差町椴川遺跡や函館空港第4地点遺跡、ハマナス野遺跡などから出土しているほか、日の浜砂丘1遺跡出土遺物の約6割がこの時期のものである。

サイベ沢Ⅱ式土器は椴川式よりも小型となり、口縁部がわずかに外反する。口縁部文様帯と胴部を区分した粘土帯が消え、口縁部文様の幅は狭くなり、撚糸の圧痕文が施文される場合が多い。胴部には、撚糸文、多軸状撚糸文が多用される。この時期の遺跡は少ない。

サイベ沢Ⅲ式土器は平縁や波状口縁になるものがあり、粘土帯が再びあらわれ口縁部文様帯の幅が広くなり、太めの撚糸原体の圧痕文が施されたものが多い。胴部文様は、多軸状撚糸文が施文される例が圧倒的に多い。この時期になると、各地に大遺跡を形成し、石狩低地帯まで分布域を拡大している。日の浜遺跡で、この時期の住居が発掘されている。

古武井式土器は日の浜遺跡や川上遺跡を標式とする土器で、大きさが50センチメートル前後で、中央でくびれ二分される4個の山形突起をもち、地文には斜行縄文や結節縄文が施文される。口縁部の文様帯は広くなり、ボタン状の貼付文と撚糸圧痕文、絡条体圧痕文が施文され、古式のものには絡条体圧痕文が多用される。円筒上層a式に対比される。町内では古武井9遺跡からもこの時期の遺物が出土している。

サイベ沢Ⅴ式土器はアサガオ状に開く4個の台形状の突起をもち、口縁部文様帯はさらに広くなって胴部にまでおよび、3本を基本とした撚糸圧痕文と馬蹄形圧痕文が施文され、結節羽状縄文が底部まで施文される。新しくなると胴部が幾分ふくらみ、突起がない平縁な土器がみられる。円筒上層b式土器に対比される。

サイベ沢Ⅵ式土器は器形がⅤ式土器と同様だが、平縁なものが多くなる。粗雑な斜行縄文と結節羽状縄文が施文され、口縁上には粘土紐による連続した山形文様が施文される。文様は2本単位の隆起帯と沈線文からなり、文様の間には縄文が施文される。大小の土器があり、50センチメートルをこえるものもみられる。円筒上層c式土器に対比される。

サイベ沢Ⅶ式土器は相対する4個の突起があり、突起には孔があり粘土塊を貼付する土器が多い。口縁部文様帯は胴部にまで広がり、隆起帯・沈線によった2本単位の弧状文様が施文される。粗雑な結節羽状縄文、斜行縄文が施文され、30センチメートル前後の大きさとなる。円筒上層d式土器に対比される。

見晴町式土器は30センチメートル未満の大きさの土器で、胴部下半を除いて斜行縄文が一面に施文される。東北地方の榎林(えのきばやし)式土器が共伴することが多く、主に道南地方に分布する。

第18図 円筒下層式土器(1~2、椴川式、3~5、サイベ沢Ⅱ式、6~8、サイベ沢Ⅲ式)

小笠原忠久「北海道円筒式土器」『日本土器事典』雄山閣、1996

第19図 円筒上層式土器(1~3、古武井式、4~7、サイベ沢Ⅴ式、8~11、サイベ沢Ⅵ式、12~15、サイベ沢Ⅶ式、16~20、見晴町式)

高橋正勝「北海道南部の土器」『縄文文化の研究』雄山閣、1981

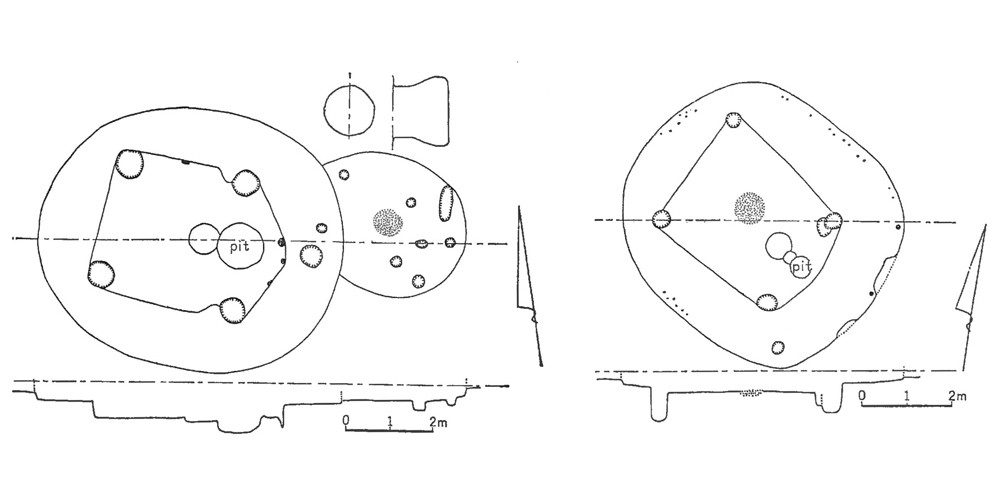

日の浜型住居 昭和39年に行われた市立函館博物館の調査で、日の浜遺跡と川上遺跡の両遺跡で初めて発見された竪穴住居跡である(第20図)。日の浜遺跡では縄文前期末のサイベ沢Ⅲ式土器を伴う円形の竪穴住居跡を切断して、中期初頭の古武井式土器を伴う約7×6メートルの大きさの、平面形が楕円の住居跡が発掘された(吉崎、1965)。主柱は5本で五角形に配置され、そのうちの4本を含んで一段低い五角形の床面がつくられていた。住居の壁にそって柱と壁の間に一種のベンチがつくられた形態の住居である。低い方の床面には深いピットとそれに接した浅いピットがあり、浅いピットには焼土がみられた。川上遺跡でも同様に直径約6メートル、平面形が方形に近い楕円で、中央に五角形の掘り込みがつくられ、はっきりとした炉跡が低いほうの床面で確認されている。

第20図 日の浜型住居(1、日の浜遺跡、2、川上遺跡)

吉崎昌一「縄文文化の発展と地域性Ⅰ北海道」『日本の考古学Ⅱ』河出書房新社、1965

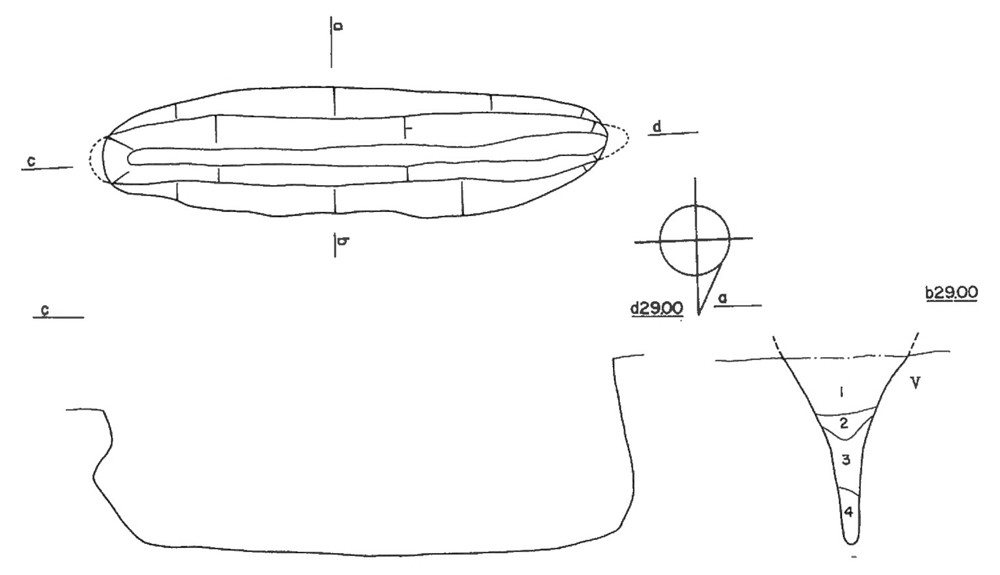

Tピット 構築時期があきらかではないが「陥し穴」と考えられる細長い溝状の土壙(ピット)が発見され、Tピットと呼ばれている。平面形は長楕円形ないし楕円形で、長軸が1~4メートル、深さ1~1.5メートル前後、壙底部の幅が10~30センチメートルの遺構である(第21図)。壙底に接して腐植土や枯葉、落ち葉などが堆積した黒色土、その上に壁が崩落した土、最上部に壁などの崩落が終わった後にできた窪みに堆積した腐植土の順に埋積されており、人為的に埋め戻された痕跡はみられない。

台地の縁や斜面、同一台地上でも集落や墓地から少し離れた場所、小規模な沢の底部などに分布し、等高線にそって配列される場合と交叉して配列される場合とがある。この遺構が分布する地形と冬季間のシカの居つき場所が類似した環境にありとくに遺跡周辺には森林が伐採された明るい疎林が残り、積雪期には林縁部に集合・移動する習性をもったシカにとっては好適な生息地となることから、秋から冬にかけてシカの道に設けた陥し穴である可能性が強い。

中浜E遺跡で幅が狭い溝状のものと、細長い長円形なものが11基、日の浜砂丘1遺跡で幅が狭い溝状のもの3基が発掘されている。

第21図 Tピット(中浜E遺跡)

『尻岸内町中浜E遺跡』北海道埋蔵文化財センター、1985

クリとソバの栽培 本州では縄文時代早期からクリの堅果が食糧資源として利用されたが、北海道の遺跡からクリの堅果が出土し始めるのは前期後半になってからである。最初は津軽海峡に面した木古内町のサイベ沢Ⅰ式や同Ⅲ式土器を伴った住居跡などから炭化した子葉片が、南茅部町のサイベ沢Ⅲ式土器を伴った土壙墓からクリの炭化材が出土している。中期になるとクリの堅果と炭化材が出土する遺跡が増加するが、今のところその分布は道南に限られ、中期末になって登別市まで分布域が拡大する。現在のクリの自生分布北限となっている石狩低地帯からクリの堅果や炭化材が出土し始めるのは後期中葉になってからのことである。函館市で発掘された中期の焼失住居の中には、使用された建築材の大部分がクリ材で、タンニンを含み腐朽しにくい材質に着目した利用が行われていた。

約6千年前に道南に上陸したブナが、現在の自生分布北限となっている黒松内低地帯に到達するのに約5千700年を要しているのに比較して、前期後半に道南の津軽海峡に面した地域に渡来してから約千年後の後期中葉には道央まで到達したクリの伝播速度は異常な速さで、このように急速にクリの分布域が北に拡大した背景には、人間によった移動と人間によった管理が行われていたことを示す(山田、1999)。

また、南茅部町ハマナス野遺跡では前期末の住居跡を埋積した土壌中から炭化したソバの種実1粒が出土している(G. Crawford 、1983)。日本各地の縄文時代の遺跡の土壌からソバの花粉が発見されているが、種実としてはハマナス野遺跡からのものが日本では最も古いソバである。このほかに、この時期の遺跡の竪穴住居床面からは炭化したヒエ属種子も発見されはじめており、有用植物の管理栽培が行われていたことを示している。同じ頃、木古内町新道4遺跡やハマナス野遺跡から盆状の漆器も出土しており、前期後半にはクリや漆器、ソバなどが他の文化要素とともに本州から渡来してきていたと考えられる。