これらの資料をもとに、郷土の明治前期の漁業について考察してみる。

『郡長に差出し明細書』より 漁獲高 尻岸内村(日浦・尻岸内・古武井・根田内)合計

手繰昆布 根本と先より順におり始め中央で二つ折りに結束したもの 元揃に比べ品質が劣るとされている。根田内が主な産地

<明治前期の収獲物・生産高について>

鱈と昆布 この資料から、鱈、「明治6年766円、7年2,573円、8年2,119円、9年5,460円」と昆布、「明治6年967円、7年2,417円、8年2,056円、9年3,908円」が、金額に換算して突出しており、合わせて全生産額の85%以上を占めている。次に、鮃(ヒラメ)・鰤(ブリ)・鰯(イワシ)(鰯〆粕(しめかす))である。漁獲高、金額はさほどでないが、ほぼ毎年計上されている。

鰯・鰤 なお、鰯・鰤については同年(明治5~9年)の『鰯、鰤調書』が現存している。これによれば「鰯網10統・鰤網4統、網元10人・漁夫181人、使用漁船33隻、内、筒船13艘・持符20艘、生産高上記表に同じ(詳細については資料編に記載)」と、相当な規模となっている。中でも明治8年の鰯〆粕の生産額270石、金額にして567円は合計金額の11.5%を占める。この時代、東北地方の新田開発が進み肥料の需要は増加、特に「乾鰯、干鰮(ほしか)」と呼ばれた鰯〆粕は、肥料としての効果も大きく需要増により価格も年々高騰していた。しかし、鰯漁はその年の海流・水温に大きく左右される。また、設備投資・資金もかかり、リスクを背負った漁業である。これについては後述する。

布海苔(ふのり) 布海苔は生産額は少ないが安定した収入となっている。これは食用よりは漆喰(しっくい)(壁土)の糊用材としての需要であり、漁の少なくなる、出稼ぎ季節の3月から5月にかけて、現金収入を得るための女性の格好の仕事だったと推察される。

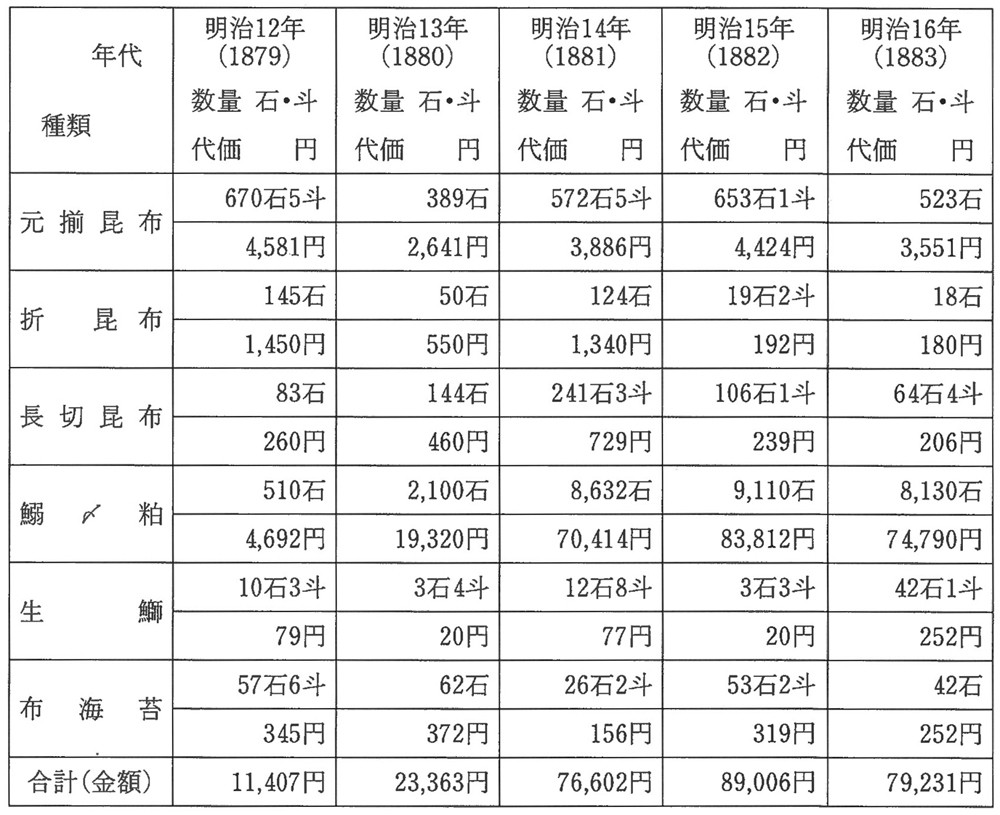

この資料で特筆すべきは、前記資料『明細書・明治5~9年』の金額、第1位(明治6年を除き)を占めていた鱈が姿を消していることと鰯の群来が数年間続いたことである。

表『函館縣統計表式(巻ノ一)亀田郡尻岸内村』より「第七八 特有海産ノ産出高」

鰯・鰯〆粕 資料では鰯〆粕が断トツの第1位(12年を除き)、しかも、明治13年から16年までの漁獲高は「2,100石・8,632石・9,110石・8,130石」金額にして「19,320円・70,414円・83,812円・74,790円」と莫大な数量であり、これは全生産額の「83%・92%・94%・94%」を占めている(ただ、当時、鰯〆粕の値段の高騰が続いたとはいえ、単価計算すると高すぎる、この金額は、鰯油等の値段も含まれたものではないか)。ちょっと横道にそれるが、因みにこの統計で鰯〆粕の金額が最も多かった明治15年の83,812円を、尻岸内村全戸数271で割ると1戸当たり約309円ということになり、これは当時の貨幣価値からみて相当な額である、と言っても、これが即現金収入になったわけではない。当時の漁村経済は「仕込(しこみ)金融・仕込制度」が殆どである。これは、海産商が、漁民に漁業用資材や現金を貸与し、彼等の漁で得た収獲物は市場相場以下の値段で買い占め、先に貸与した物資や貸金の元利を差し引き精算するという方法で、漁民は収入の大部分が海産商(仕込主)に収奪される仕組みとなっていた。特に、鰯漁などのように規模の大きな網漁は、漁業資材の準備・雇い入れる漁夫の支度金など膨大な資材・資金を必要とし、どうしても仕込金融に頼らざるを得なかった。確かに明治13~16年のように大豊漁が続けば相当な儲けもあったろうが、水温・海流との関わりで、鰯の群来(くき)が毎年約束されているわけではない。しかも、不漁が続けば全てが借金となる、いわばリスクの大きい投機的な事業である。なお、この豊漁からか、明治9年「10統」であった鰯網が、明治14年の調書では「16統」に増えている。したがって漁船・漁業資材、漁夫等、投資額も相当増加した筈である。ともあれ、この年代、浜が鰯景気に沸いたことは確かである。

昆布 次に昆布についてである。「明治12年898石・6,291円、同13年583石・3,651円、同14年937石・5,955円、同15年778石・4,855円、同16年605石・3,937円」の取獲高、金額とも第2位であり、一定の額は確保しているものの取獲量が少なく年による変動が目立つ。昆布資源の枯渇ということは考えられないし、その年の豊、不作も多少の影響はあろうが、これは鰯の大漁・〆粕づくりの繁忙により昆布採取に手が回らなかったものと推察する。いずれにしても昆布は安定した収獲があり、最も大切な産物であったことは確かである。

鰤 鰤については一定の漁獲高・金額を上げているものの、これも設備投資を必要とし、前表と比較してもあまり増加は見られない。詳細については資料編に記載する。

布海苔(ふのり) 布海苔については、例年、ほぼ安定した生産量を示している。先にも述べたが、おそらくは現金収入源として家計を潤していたものと推察する。

鱈について 主たる漁獲物である鱈が、この表に載っていないことについては不明である。慶応以来、鱈漁場の主座が日本海の岩内沖、あるいは釧路の近海に移っては来ていたが、恵山沖は鱈の好漁場であることに変わりはない、出漁していれば漁獲高も相当数あった筈である。この年代、鰯の大豊漁が夏・秋漁と続き、鱈漁に手が回らなかったのではないだろうか。また、鰯の群来する年は水温が高く寒流系である鱈は不漁であるともいわれている。準備不足とそんな思惑から出漁を見合わせるものが多かったのではないか。

<明治前期の漁船や漁具>

明治12年の『明細調書』には、当時、郷土で使用・所有していた漁船、漁具の記録がある。明治前期の漁業状況を考察する上で参考になる資料である。以下抜粋し記載する。

『漁船』総数438艘 内・筒船13艘・浮百船1艘・持符船143艘・磯船281艘

『漁具』櫂(かい)(長いかい)224本、車櫂1132本、子(ね)り櫂13本、鰯引網13統、鰤引網3統、差網10統、這縄(はえなわ)(延縄)905枚、タモ網163 内・大13(筒型)・小150、蛸(たこ)鍵150本、ヤス200本、包丁230丁、昆布採竿600本、同鎌大 400丁、小650丁、同打鍵200本、子スケ200本(但竿の先に3本鍵を付け獲物を引懸(ひっかけ)る具なり) 以上

また、この年代の漁船や漁具、漁のようすなどについては、明治12年(1879)ころ描かれた、精巧な図譜、『北海道漁業圖繪』(上・下巻)が現存(市立函館図書館蔵)する。これは、開拓使・函館支庁が独逸(ドイツ)国の伯林(ベルリン)府漁業博覧会に出品したものの写しである。この製作にあたり函館支庁は、掛員渡辺章三ほか画家3名を管内の漁業の盛んな3か所に派遣している。作品は、海産物を採集、漁業の状況・漁船・漁具など対象を細かに観察し、精巧にしかも彩色し描写されている。また、対象の取材地、名称・説明、寸法・縮尺も記され、当時の漁業の状況を知る上で貴重な資料である。この北海道漁業圖繪(上・下巻)は、その画家のひとりが出品作品を子孫に伝えるため、別に2部写したものの一部である。この圖繪で見る限り、明治初期の漁船や漁具は、名称・形態・機能等、江戸時代とさほど変わらないように思われる。特に、昆布採取用具については、寛政元年(1789)菅江真澄が下海岸で取材し描いた観察画集、『婢呂綿乃具(ひろめのぐ)』と基本的に同じであり、地域により多少の形態の違い・工夫が見られる程度である。ただ、鰯の漁獲量などから、網については材質・規模、網漁の方法など、相当改良がなされたのではないかと推察する。これらの資料を参考にするとともに、江戸末期の漁業について最も詳しい調査統計である、嘉永7年3月(1854)の『箱館六ケ場所調』(田中正右衛門文書)より漁業に関わる事項を抜粋し、合わせて明治前期と比較考察してみることにする。

<江戸時代末期の漁業と比較して>

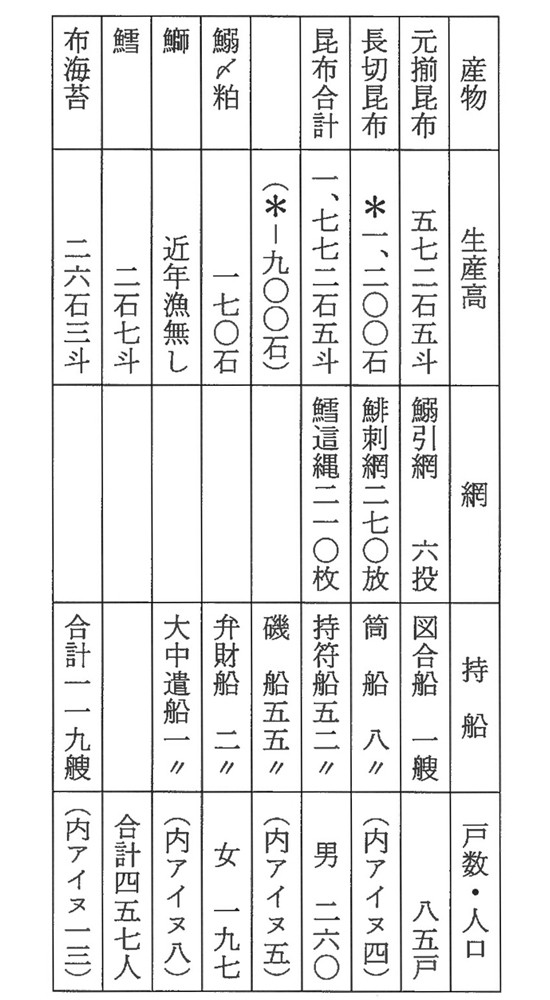

1854年(嘉永7年3月)『箱館六ケ場所調』(田中正右衛門文書)より抜粋

本村・支村ごとの詳細については資料編に記載する

*長切昆布については根田内の生産高の桁違いと思われる。昆布総量は−900石で879石が正しいのではないか。

これらの資料をもとに、江戸末期と明治初期の漁業を大雑把に比較してみる。

生産物 主な収獲物・製品は「昆布(元揃・長切・駄)・鱈(塩・干)・鰯(〆粕)・鰤・布海苔」で豊不漁の年はあるものの、これは同じである。生産高については人口増により明治初期の方が多いのは当然であるが、昆布については、資料の上では江戸末期(嘉永7年)の方が断然多い。ただ、この資料を分析的に読めば、根田内の長切昆布4万貫目は4千貫目の間違いではないかと推測される(前記表の脚注にも書いたが)。詳細は資料編に記載したが、この年、根田内では夏漁の鰯が豊漁、また、冬の鱈も相当水揚げがあり、4万貫目もの昆布を収獲するだけ手が回らなかったと思われる。従って、この誤差(−900石)を修正すると「879石」という生産高となる。それにしても明治初期との差は殆どない。なお、明治初期の昆布については次項で述べることとする。

漁船 漁船については、明治、江戸とも「持符(モチップ)船・磯船・筒船」小型の和船(持符船はアイヌ型漁船)が主であり、機能的にも変わらないと思われる。明治初期には隻数がおよそ4倍に増えている。漁家の増加・漁業の拡長により当然である。

網 網等については「引網(地曳網)・刺網・這縄(延縄)」等、基本的には変わらないが、網漁での漁獲高が飛躍的に増えていることなどから、網目・材質・浮き・重り・餌・網の設置方法(魚種、海岸地形、作業形態、漁船の配置)など、改良が進んだものと推測される。

明治初期の漁業は江戸末期に比較し基本的には変わらず、その延長線上にあるものの、網漁などの改良や漁法の成熟により発展しつつあった。函館の発展(海上交通の発達・流通・海産物の輸出港)もまた見逃せない条件となった。