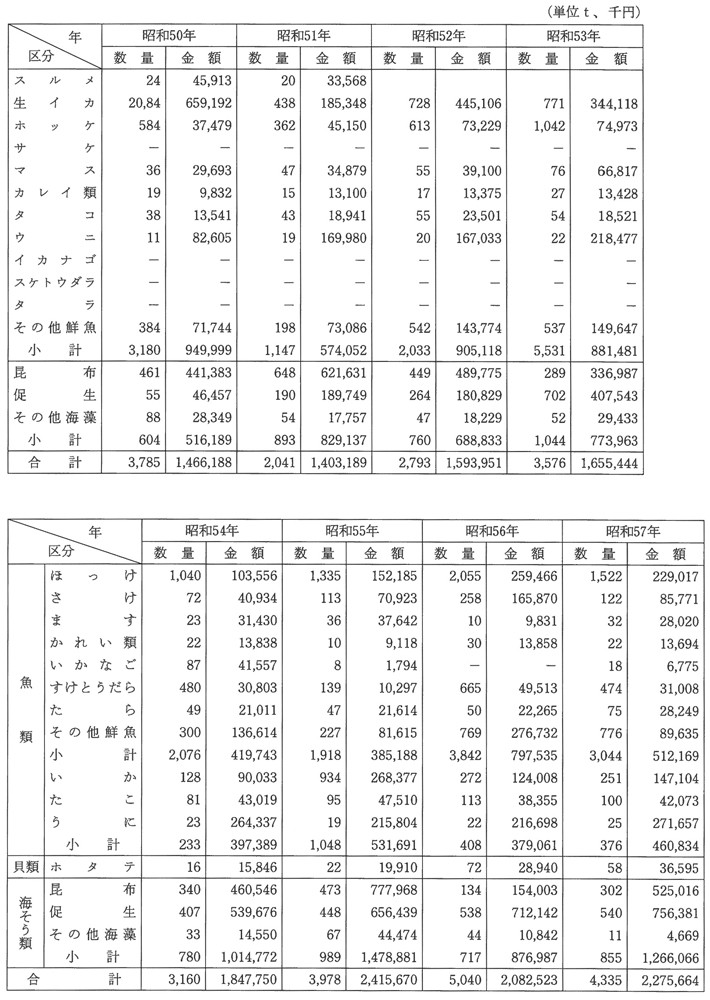

[表(1)]

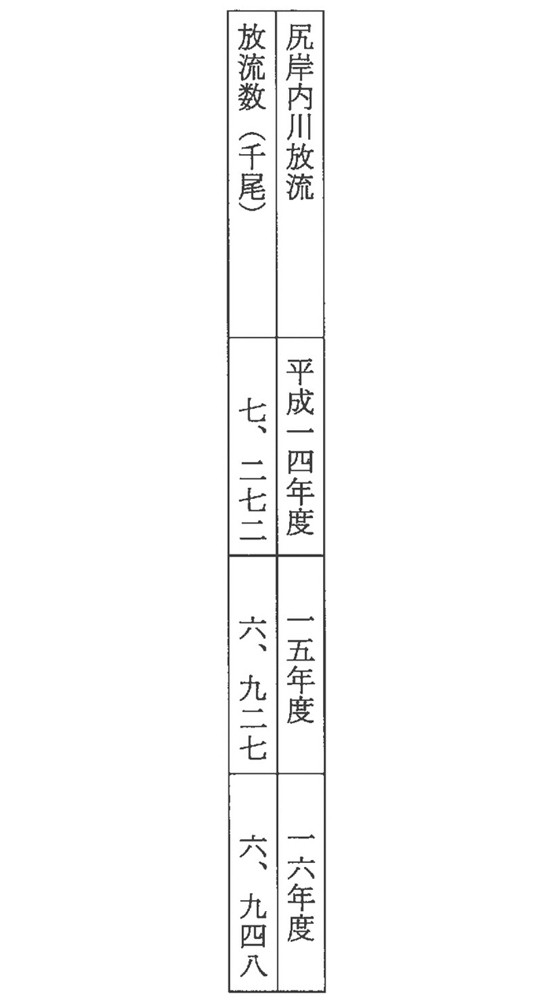

[表(2)]

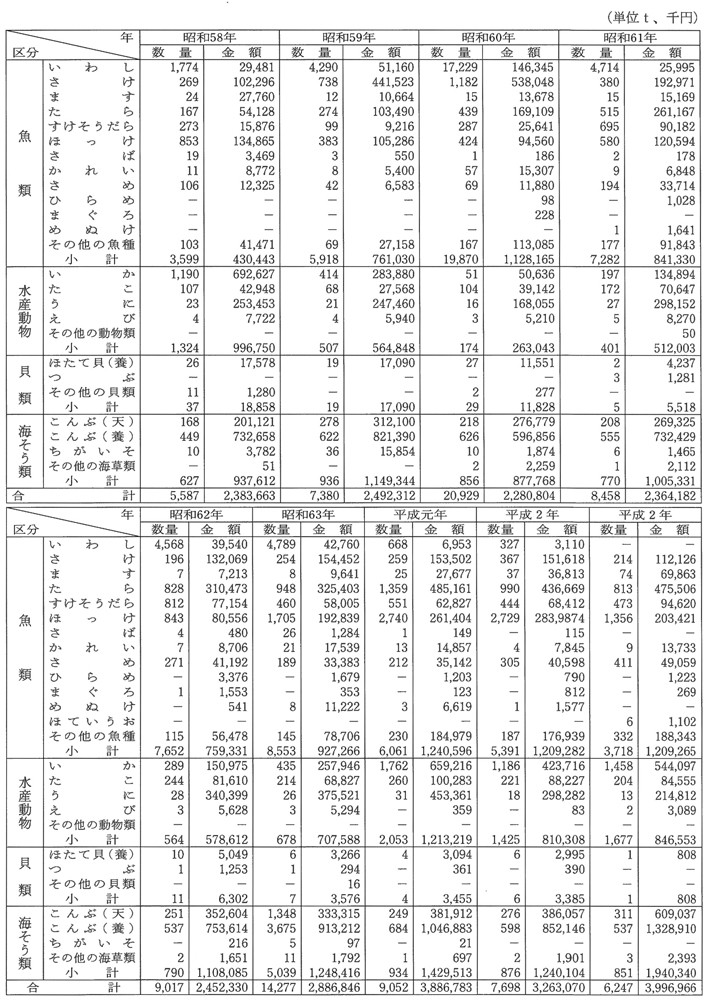

<生産額が1億円以上の魚種>

昭和59年以降、生産額1億円以上の魚種は、促成・天然こんぶ、いか・うに・たこ、さけ・たら・ほっけ・すけとう、と、1位の促成こんぶを除き、これら魚種の順位は不動であるが、顔触れはほぼ固定し生産も安定しつつある。

なお、過去、量、額とも飛び抜けていたイワシは、この時代も58年(3千万円)・59年(5千万円)・60年(1億5千万円)さらに63年(4千万円)まで、群来が続いたが平成元年以降極端に減少し統計表から消えている。

さて、上位常連の魚種にもどるが、回游魚の「いか」は、漁船の近代化(回游情報の掌握・魚群探知器・イカツリロボ・鮮度の保持など)、「うに」は稚仔−放流−深浅移植・ウニ礁ブロック投入などの事業、「まだら」は稚魚搬入−中間飼育−放流・延縄漁の改良など、「促成こんぶ」は養殖事業(種苗生産−養生・のれん式などの養殖施設の改善)、「天然こんぶ」は築いそ事業(自然石の投入・雑草駆除など)、「ほっけ」は漁船の近代化(魚群探知器・延縄操作の研究、例えば、獲物の鮮度を保つため、刺網の引揚げ時間を短縮するなど)・魚礁の設置など、その他「たこ」や表に記していないが「ほたて」「かれい・ひらめ」「めぬけ」「そい」なども稚魚放流・魚礁設置・築いそ事業により生産はわずかながら上がっている。

これは、町・漁業協同組合が積極的に進めている管理型漁業−捕る漁業から育てる漁業−が定着しつつある、言い換えるなら、これらの事業が何とか水産業を支えている、とも言えるのではないか。以下、これに、関わりのある事柄について幾つかの事例を記す。

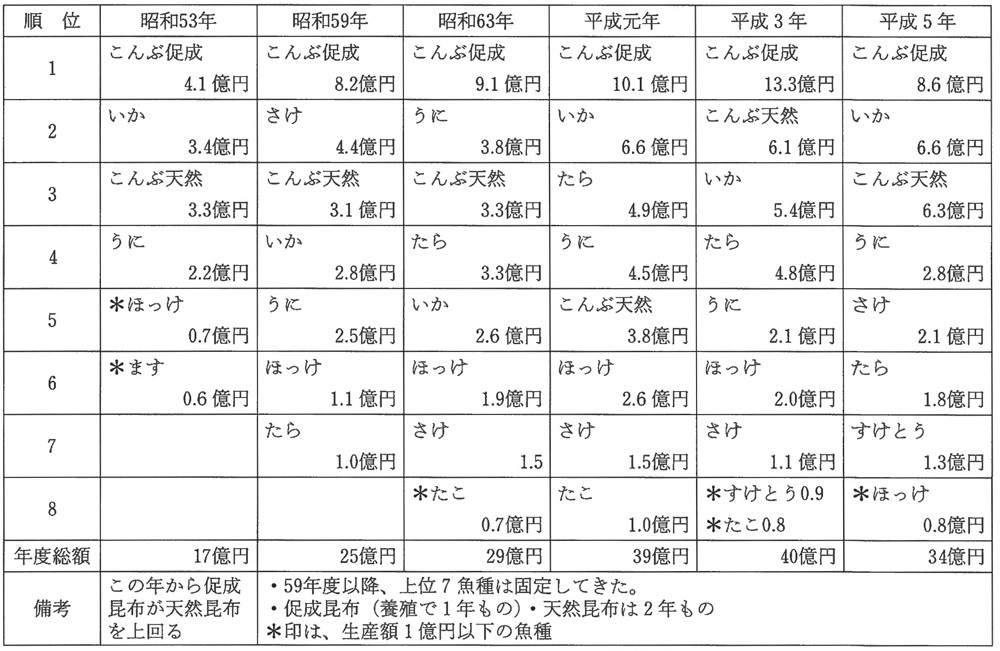

“促成こんぶ”こんぶの養殖 椴法華村収入役 川口映一氏の談話(一九九六・一〇・一六)

・昭和四六・四七年(椴法華・尻岸内・戸井)三町村担当の水産改良普及員を務める。

・昭和四八年一〇月一日、尻岸内町水産係長として採用。昭和五三年四月一日より水産課長補佐を務め、昭和五四年九月三〇日退職。

当時のこんぶは天然ものだけ、こんぶ育成といっても自然石の投入と岩礁の爆破で成育地の整備をする程度であり、収獲は年々減少傾向にあり担当地域には、ぜひ導入しなければならないと考えていた。

こんぶ養殖については先進地の情報・視察等で当町でも実施できる自信はあった。

最初は恵山漁協で「延縄式」による「ミツイシコンブ」の養殖に取組み、何とか、生産できる見通しをもった。次いで古武井・尻岸内漁協での取組みは「のれん式」で「マコンブ」の試験導入をしてみた。日浦漁協はこの導入にたいして、大洋漁業の定置網の失敗をあげ、気象・海流の問題、海が荒いことから疑問を呈していた。

いずれにしても、この促成こんぶの実施には億単位の費用(公費導入)を必要とするため、行政サイドがリーダーシップをとり、漁協側から尻岸内漁協の相沢氏と、恵山漁協の二本柳氏が組合員に積極的に働きかけ実施が決定した。

方法としては「のれん式」を導入することになったが、これは狭い面積で生産が「延縄」の三倍上がるという実績(データ)からであった。

そして、昭和五〇年から大規模な施設づくりに着手、のれんの固定のブロックの補強などに試行錯誤を繰り返えした。その後、古武井・尻岸内は延綱式に切替え、日浦はブロックを補強しのそのままのれん式で、ともに試験操業は順調に進んだ。

当時、こんぶの種苗は銭亀沢・小安・南茅部から移入するなど、先進地から学ぶことが多く、また、恵山高校の実験操業の成果を目の当たりに見ることなどから、組合員のこんぶ養殖に対する意欲も高まり、生産は一段と上がっていった。

五一年に種苗施設建設の運びとなり、これまで漁家の負担となる設備費については、 構造改善事業(起債)がつき、持ち出しはゼロとなり、生産高の二〇%内外 (地区によって差があるが)を拠出することになった。

五三年には促成こんぶ事業三年目にして天然こんぶの生産高を上回り、漁協は「養殖部会」を組織し、本格的に指導・事業の強化を図った。

[図]

○因みに、平成七年度に於ける尻岸内漁協の平均的漁家の昆布生産額は、天然昆布六一三、九七八円促成昆布 三、五三五、〇五八円で、促成昆布の生産額は、天然昆布の五・七倍余りにもなっている。

“ルポルタージュ『延縄漁の一日』” 恵山町一九九九年町勢要覧より

午前二時、町は眠りについている。岸壁に係留されている漁船にこうこうと明かりが灯(とも)る。スクリューが高速で回転を始める。船尾は延縄の仕掛けでいっぱいだ。

漁場まで約一時間。「しっかりつかまっていないと危ないよ」、潮臭いライフジャケットを着けると船は唸りをあげ、黒々とした夜の海へと突き進んでいった。次第に遠ざかる陸の灯、天空に星が瞬いている。海は凪だ。

今は魚探やGPSの搭載でポイントまで正確に行くことができる。漁師にとってこの設備は必要不可欠だが設備投資額も大きく、償却も容易でないと聞く。ナビゲーション画面を見ながら手慣れた操舵でポイントに船を寄せていく。いよいよ仕掛け時だ。一条の幹縄に間隔をおいて多くの釣糸が垂れ、輪切りのイカをつけた鉤が、直径約六〇cm丸い笊(ざる)の縁に並ぶ。その枚数は六〇枚、「へたすると餌のイカ代の方が高くつくんだ」。そう言いながら次々に仕掛けを海に落としていく。プロの仕事に無駄な動作はない。一定のリズムが小気味良い。少しずつ船を移動させながら仕掛けること約一時間。引揚げは夜明けからだ。

暗い闇の彼方にイカ釣船の漁り火が点々と輝いて見える。この地点からさらに五マイルほど沖合らしい。すぐそばを船の明かりに近寄ってきたイカが、透明な光を乱反射させながら泳いでいった。青い幾筋もの光が海面すれすれに踊る。どうやら赤ちゃんイワシの小さな群れらしい。

午前五時、東の空が明けはじめた。最初に仕掛けたポイント位置に戻り引揚げが始まった。深い海の底から巻き上げられる釣糸にマダラ、ホッケが次々と掛かっている。時折カスベやタコ、カレイも混じる。海面に引揚げられるマダラの魚体は海中で淡いグリーン色を放つことを知った。

作業開始から二時間余り、引揚げと同時に魚種や大きさごとに箱に分け入れていく作業と、また明日の漁のために仕掛けを元の状態に整頓していく作業を一人で同時にこなす。片時も手を休めることはできない。最後の縄が引き上げられた。

「きょうはマダラが多いな」。冷たいお茶に喉を潤しながら笑顔がこぼれる。気がつくと空はもうすっかり青く、海峡の波は陽光にきらきらと輝いていた。

午前七時を過ぎ、陸揚げを待つ漁港へ帰りついた。

“いか釣りロボット”

東和電機製作所専務取締役山崎七夫氏の談話(一九九六・七・一五)

「はまで式」といえば知らない漁民はいない。イカ釣り漁業の革命児とも呼ばれる“いか釣りロボット”の代名詞である。それを開発・製作し全国シェアの七五%以上、カナダ・中国・台湾等へも輸出している企業が函館の東和電機製作所である。

−以下、創業者の一人である専務の山崎氏の談話から−

会社設立まで、函館ドックの下請けで電気工事を行っていたが二度ほど倒産した。

昭和三〇年終り頃から、なにか地域に根付く製品をと、いかつけの手巻きドラムを考案、四〇年には「サンバー第一号」として完成をみた。ネーミングはサンバー三八年にちなんで商品名としたが、以降、一般名(イカ釣機)としても通用した。

これは、そもそも前社長の釣り好きから生まれたもので、私(専務)も嫌いではなかったので二人でよく研究に没頭した。製作中のイカ釣機を実験するにも船はなく、函館少年刑務所の北海丸乗船の許可を受け実験を行った。

手巻きから動力式に改良したサンバーは、昭和四七年(一九七二)から三年余り爆発的に売れ年間一万台を突破した。当時、一六社くらいが同形式のサンバーが製作されていたが、昭和五〇年のオイルショックで廃業・製作中止に追い込まれた。

五九年(一九八四)これまでのサンバーを抜本的に改良した「イカツリロボット」を製作した。これが現在の形式へと発展しており、そのためには常に研究を重ねなければならない。実験船も自社専用を導入、百トン型など一時は四隻を所有、現在は二隻保持し遊漁船の登録をし、常に操業しながら性能を確かめている。

○イカツリロボの特徴はコンピューター制御を随所に駆使しているということである。

・親コンピユーターは、ドラム一〇から一五台をコントロールできる。

・ドラムを円筒型から菱形筒型に改良し「しゃくり(人間の手の動き)」はスタンダードなパターンから自分で随意にセットできる仕様になっている。

・一台約五〇万円で、一隻当たりの設備投資七百万円から八百万円程度で済む。

○発電装置の向上を図り、ボルト・サイクルの違いを克服し精密で故障が少ない。

漁民の要望に応えるために常にコミュニケーションをとり、トラブルに対しては社長以下、二四時間対応できる体制を取っている。また、当社で現在進めている研究は、イカ釣り漁船の最大の機能である明るさ、発電機のパワーアップに積極的に挑戦している。イカ釣り漁船の二四〇ボルト・一二リットル・二〇キロワットの発電機の開発と省エネランプの開発により、イカツリロボと相補(あいま)ってイカ漁の効率はさらにアップするのではないか。

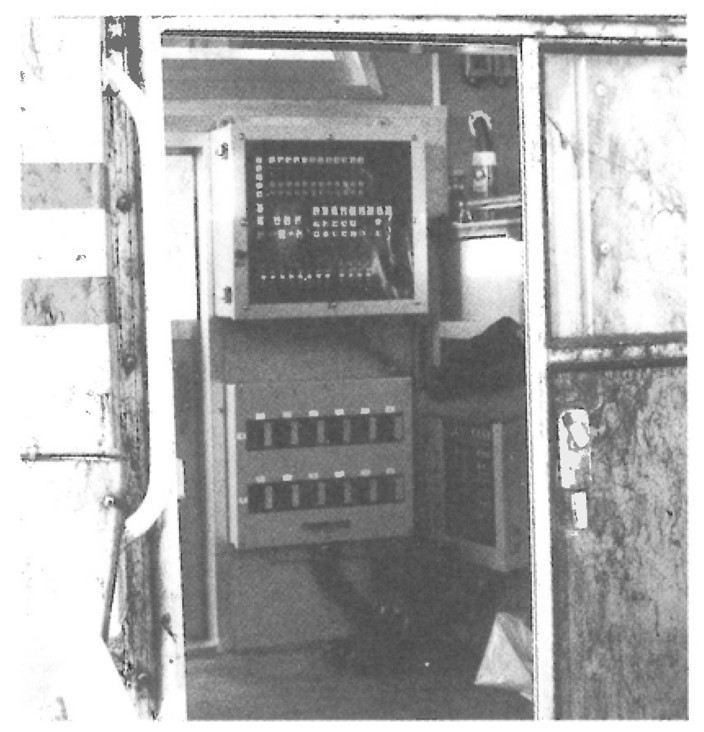

イカロボ自動作動盤

イカロボを装備した漁船

レーダー

ソナー(水中音波探知機)

魚群探知機

自動操舵装置

操舵

GPS(全地球的位置測定装置)

我々はイカツリロボの製作に当たり、漁業・漁民の生産のことを考え進めてきていると思っていたが、その漁民から苦情がきたことも再三あった。

「こんなものを作って漁師(乗子)を苦しめるのか!」と.

昭和四〇年頃までは、一隻のイカ釣り漁船に乗子一〇数人が乗込みテンテン釣りによる操業であったが、このイカ釣機の出現で乗子が職を失うということである。

しかし、工業の発展により漁村は慢性的な人手不足に陥り、このイカツリロボはそれを補う意味でも大きな効果を現したと自負している。

“浅海漁場調査報告書・昭和五八年度・五九年度”

日浦・豊浦・大澗・女那川・日ノ浜・古武井の各地区

恵山町は、基幹産業である水産業の安定的経営を図るために管理型漁業を積極的に進めている。特にその比重が最も高い沿岸漁業を振興し、水産生物の需要・動向に応じる生産力を確保するためには、漁場と資源の実態、漁場環境の特性、水産生物の生活環境(史)などの知見が必要、且つ重要となってきている。

言い換えるならば、収獲を上げるためには、まず、その漁場の実態(これまで行ってきたことを含め)を、科学的・組織的に把握・検証すること。次に、それに最も適した方法(技術的・経済的にも)を講じること、ということである。

このことをふまえ、恵山町では昭和五七年(一九八二)より三か年計画で四漁業組合(日浦・尻岸内・古武井・恵山)の所轄する浅海漁場の調査・実施報告を行った。

・調査期間 昭和五八年度(五八・七~五九・四)・同五九年度(五九・四~六〇・三)

・調査担当者 北海道立函館水産試験場

林 忠彦、新原義昭

渡島南部地区水産技術普及指導所

吉田孝夫、佐々木善則、菊地 肇、東 幸兵、吉田良明

恵山町(尻岸内町)

山田忠昭、成田正義、東 伸弘、工藤 篤、大野孝悦

日浦漁業協同組合

野呂菊俊、松本隆志、土谷仁志

尻岸内漁業協同組合

五十嵐 勇、依田邦男、杉沢政光、品田高正

古武井漁業協同組合

山田栄一、斉藤哲弥、福沢正美

・調査内容(以下、項目のみを記す)

A、地区の漁業概況 B、底質調査 C、水深調査 D、水温と潮位 E、底生生物調査

一、動植物の主な出現種類と分布

〈ウニ類に関する調査〉

二、ウニ類の水平分布

三、ウニ類の水深及び底質別による分布

四、ウニ類の殻径・重量及び年令組成

五、ウニ類の殻径と重量の関係

六、ウニ類の年令と成長

七、ウニ類の殻径と生殖巣重量の関係

八、エゾバフンウニの生殖巣指数の分布

九、ウニ類の生殖巣の時期別変化

一〇、ウニ類の浮游

一一、エゾバフンウニの稚仔の分布

一二、エゾバフンウニの資源量

〈海藻・コンブなどに関する調査〉

一三、海藻の水平分布

一四、海藻の垂直分布

一五、底質区分による海藻の分布

一六、海藻の時期別現存量の推移

一七、海藻の現存量の推移

総合考察・付表 以上

なお、この調査は現在も続けて実施している。

“恵山町漁協青年部『海を育てる』”

平成一四年度 事業計画より

・基本方針 当会は若い力を結集し、恵山町の漁業の推進・向上を図るため、漁業技術の改善、漁業先進地視察及び密漁防止対策など、漁民としての教養を高めるとともに、資源の保護を図り、恵山町漁業生産の増強に務めることを目的とし、設立されました。

本年度も会の設立の趣旨を念頭に置き、「マダラの中間育成事業」を中心に各種研修会、交流会や地域イベント等にも積極的に参加し、漁業後継者としての知識や技術の修得に努めると共に、地域の活性化にも力を入れて活動を展開して参りたい。

・実施計画事業 ①マダラ中間育成・標識放流事業

本年度も関係機関の協力を得ながら、部員一丸となってマダラ資源の増大に努めてまいりたい。また、ポスター等を作成し、当会の活動を広く漁業者等にPRし、標識魚の再捕にも努力して参りたい。

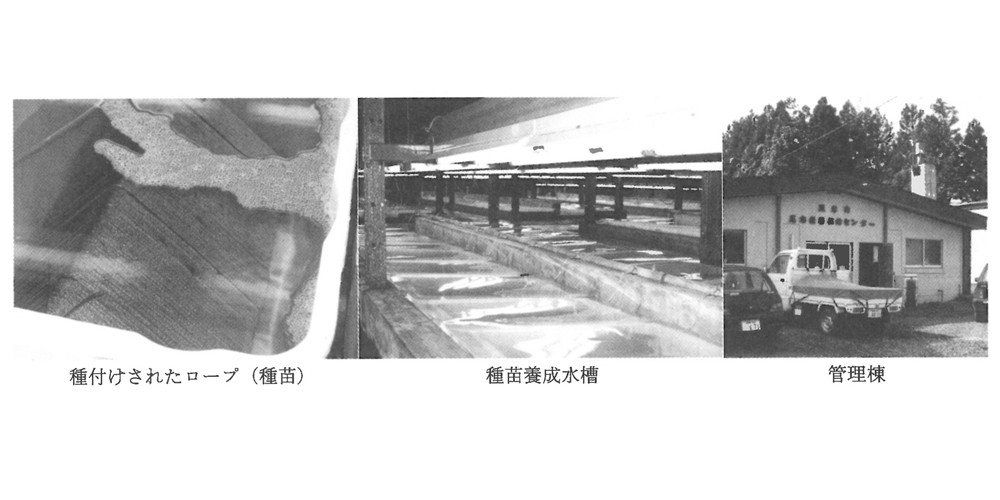

昆布種苗供給施設

・竣 工 昭和五一年(一九七六)三月六日

・設置場所 亀田郡尻岸内町字女那川三四〇番地

・敷地面積 一、四九四平方メートル

・事業種目 沿岸漁業構造改善対策事業、種苗供給施設設備事業

・総事業費 三一、二六四千円

内訳 建設費 二九、四六四千円(備品・機械を含む)

土地購入 一、八〇〇千円

国費補助金 一〇、五一六千円 道費補助金 七、八八七千円

町費補助金 五、六二八千円 自己負担金 七、二三三千円

・設計者 函館市東雲町一三番地 澄建設設計事務所

・建設請負者 尻岸内町字日ノ浜一一六番地 三好産業株式会社

・指 導 北海道渡島支庁水産課 北海道立函館水産試験場

渡島南部地区水産業改良普及指導所

○施設の種苗生産能力 種苗 五〇、四〇〇m

養殖施設 延縄式 一、六八〇台分

○運営主体 尻岸内・日浦・古武井・恵山の四漁業協同組合

恵山町ウニ種苗センター

・完 成 平成二年(一九九〇)二月二八日

・施設増設 平成五年(一九九三)二月九日(完成)

・所在地 亀田郡恵山町字古武井

○運営主体 恵山町

・平成一年度事業費 八二、八七五千円 ウニ人工種苗中間育成施設整備事業

内 道費 三九、〇〇〇千円 町費 四三、八七五千円

・平成四年度 事業費 六二、八〇四千円 日本海特定海域栽培漁業定着化事業

内 国費 一五、五五二千円 道費 七、七七六千円

町費 三九、四七六千円

○施設の規模等

種苗生産施設 木造平屋建 施設面積 五九七m

水槽規模 FRP七・五t×三六 パンライト一t×一〇

取水量 一五〇/h

ろ過能力 一次動式八五t 二次動式六〇t

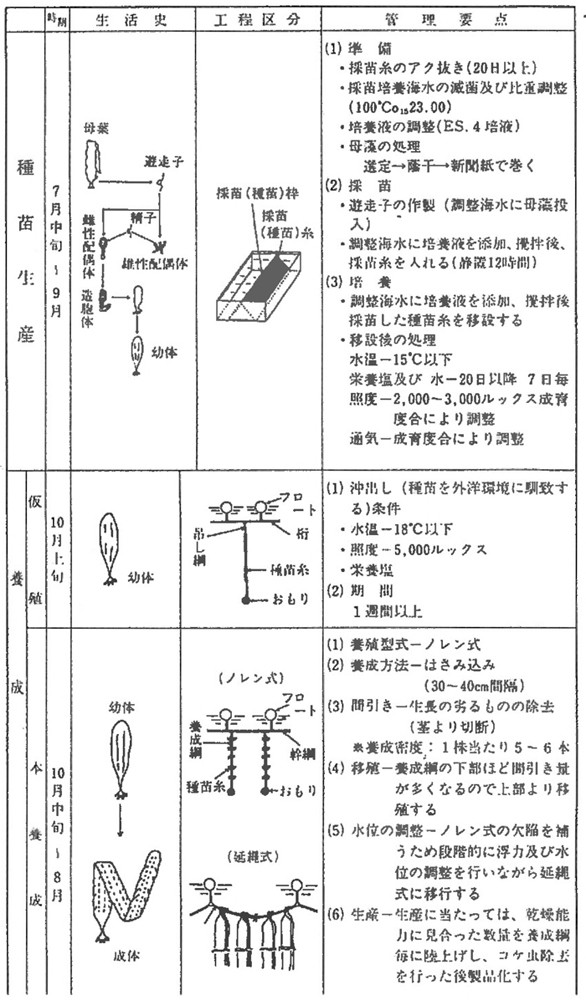

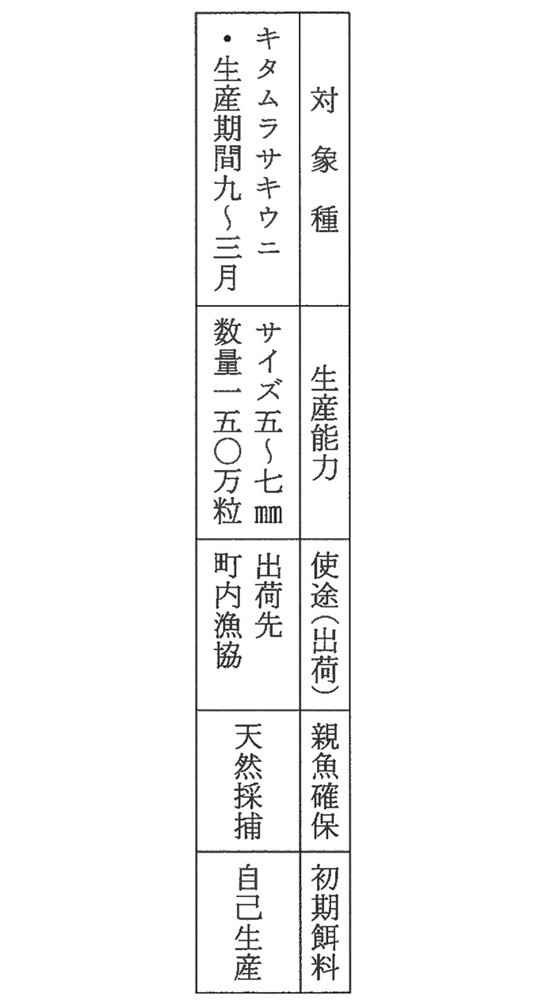

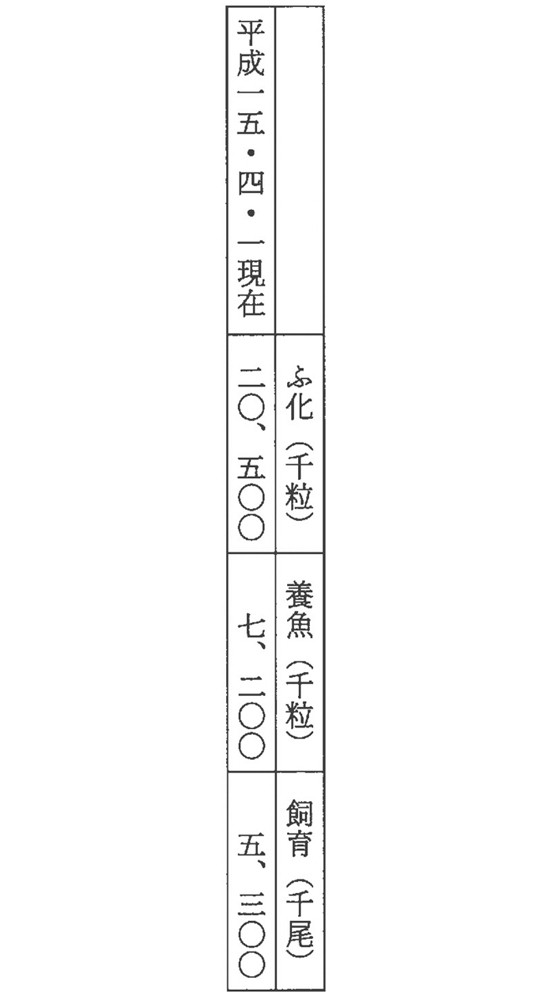

○種苗生産の概要

[表]

・運営費 町費 一三、二九三千円

*種苗を町内四漁協へ売渡し運営費に充当

内訳 生産費 一二、〇九三千円 事務費 一、二〇〇千円

*職員費は含まれない

・指導及び協力機関

渡島南部地区水産業改良普及指導所(飼育全般の指導)

昆布種苗供給施設

恵山町ウニ種苗センター

さけ・ます孵化施設(尻岸内ふ化場)

さけ・ます孵化施設 (尻岸内ふ化場)

・設置場所 亀田郡恵山町字女那川三四九番地

・敷地面積 三、九九五平方メートル

・事業種目 昭和四九年度(一九七四)沿岸漁業構造改善対策事業

昭和五三年度(一九七八)過疎地域振興特別対策事業

昭和五六年度(一九八一)尻岸内町沿岸漁業構造改善対策事業

・総事業費 一二四、七一〇、七五四円

昭和49年度 二六、〇五〇、二三二円

昭和53年度 五七、九六二、八七四円

昭和56年度 四〇、六九七、六四八円

内訳 建設費 一一七、〇九〇、七五四円

土地購入費 七、六二〇、〇〇〇円

・資金調達区分 国費補助金 五、九二〇、〇〇〇円

道費補助金 二一、五五〇、〇〇〇円

町費補助金 四六、八二五、〇〇〇円

さけ・ます増殖協会 一〇、〇〇〇、〇〇〇円

渡島対策委員会 一〇、三二五、〇〇〇円

自己負担金 三〇、二〇〇、七五四円

計 一二四、七一〇、七五四円

・設計者 函館市深堀町二‐三 株式会社 建設設計工房ロゴス

・建設請負業者 亀田郡恵山町字日ノ浜 三好産業・藤原組協同企業体

・施設の概要 〈孵化施設〉孵化室・養魚地・飼育池・検卵室

〈管理棟〉 事務室・休憩室・炊事室・機械室(発電装置)

〈その他〉 配水槽・給水井戸(一・二・三号)・倉庫

○施設規模能力

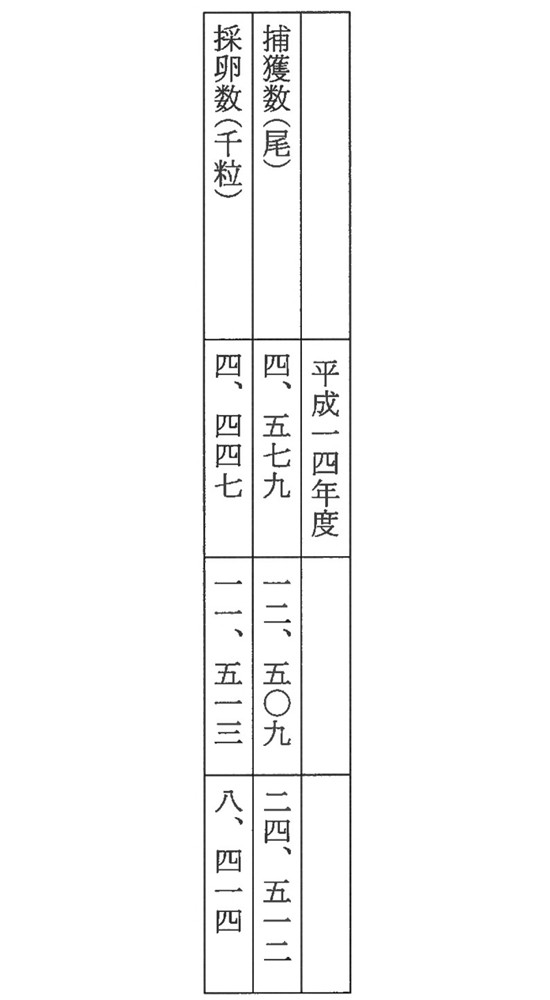

○取扱実績

平成一七年度から捕獲中止

[表]

・平成一五年五月八日 椴法華ふ化場オープン

○施設所有者 えさん漁業協同組合

○管理主体 渡島さけます増殖事業協会