しかし、明治3年には、開拓使の許可を受け、採掘高の1割を税として納入する事を条件に、陸奥国津軽郡弘前の商人、宮本善右ヱ門が硫黄採掘を再開する。産業の振興はもとより税収を少しでも増やしたかった開拓使にとって、この許可は渡りに船であったろう。

明治4年10月には、根田内の住人三好又右衛門と桂井忠平が、宮本の後を引き継いで採掘、精煉硫黄年間100石余りを生産、金額にして3~400円と事業を軌道に乗せたが、明治7年の天災により精煉硫黄を焼失し、損害甚だしく操業維持困難となり、翌8年、鉱山の権利を函館の事業家、泉藤兵衛に譲渡する。

この泉藤兵衛は安政5年、南部から箱館に渡来。五稜郭、弁天砲台の築造や樺太(サハリン)の漁場開拓をした蝦夷開拓御用扱、松川弁之助の事業を助け事業家として力をつける。明治7年には、古武井硫黄鉱山の開発に参加、明治11年、恵山賽の河原に命号碑(南無阿弥陀仏と彫った石碑)を寄進する等、わが故郷とは関わり合いの深い事業家である。また、明治13年には函館に第百十九銀行を設立、大野村の開拓にも貢献する。

なお、この天災というのは次の記録から恵山の小噴火と推測される。

『明治七年 申奏録上』

『渡島国恵山噴火の儀御届、 当使管下渡島国茅部郡恵山去月八日午後六時頃舊噴火口轟鳴発炎烈敷殆んど炸裂の形状に相見得邑民危懼罷在候處翌当九日午前二時頃より炎威減銷候に付何れも安堵致居候段、函館支廰より申来候條此段御届申上候也。明治七年七月八日』

明治7年6月8日午後6時頃、突然恵山の旧噴火口が大音響とともに激しく煙を発し、今にも爆発しそうな状態となり、村民は皆恐れおののいたが6月9日の2時頃からは徐々に静かになっていき、村民も漸く安堵した。

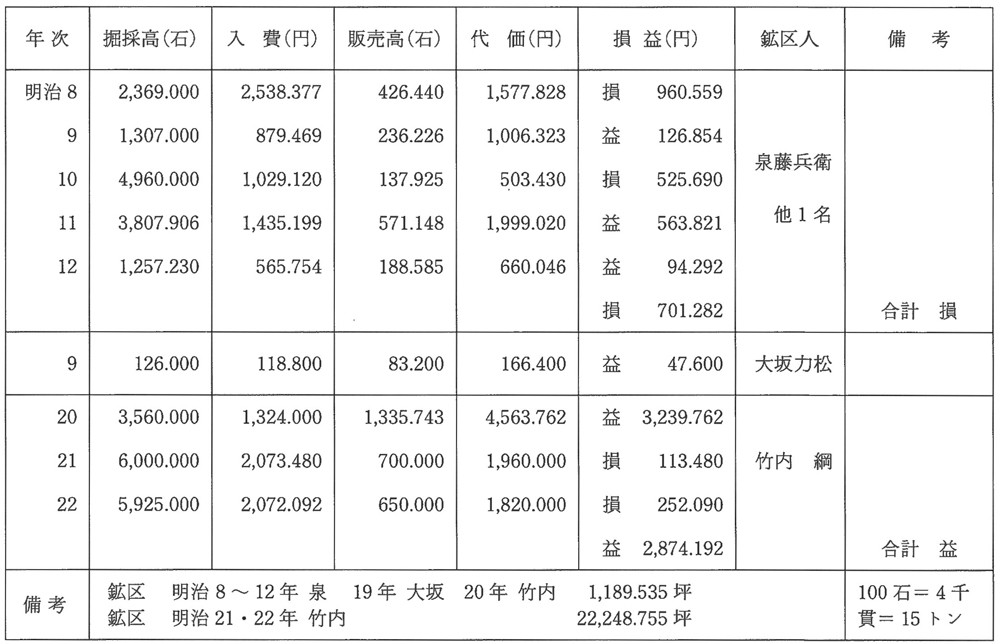

明治8年から5か年間、泉藤兵衛、同19年、根田内の大坂力松、同20年から3か年間神奈川県の事業家、竹内綱と硫黄採掘の事業は引き継がれていくが、前述『鉱山の変遷』で操業状況を項目的にまとめたように、この頃から操業の近代化が進み鉱区も拡大し生産高も『北海道鉱床調査報文』(別表)で見る限り、飛躍的に伸びてきている。しかし、事業としての採算性、安定した利益を上げているとは言い切れない。

明治8年~12年の泉藤兵衛は、平均300石余りの販売高を上げているが、年による変動が大きく、初年度の設備投資を埋め合わせるだけの、利益を上げることができなかったようである。

同19年の大坂力松は、単年度のしかも小規模の表層採掘であったからか、65%と歩留まりもよくそれなりの利益を上げている。

同20年~22年、鉱区を譲り受けた竹内綱はこれまでの地元資本に対していわゆる中央の参入であり、前記のように近代化も一段と進んだ。明治20年には入費の約3倍の代価を上げ、利益は3,240円も得ている。竹内は更に鉱区を20倍程に広げ精煉所を新築し事業を拡大するが、硫黄の歩留まりが悪くなり21・22年と損失を出し明治23年には休業する。しかし、損失を差し引いてもなおかつ莫大な利益を上げ、明治28年には、20倍に広げた鉱区を横浜の押野常松に譲渡する。

明治28年、鉱区権を竹内綱から取得した横浜の押野常松は、同40年まで放置していたが、同41年2月鉱区を4万1千坪に拡げ、採掘・精煉の設備を整え操業を開始。42年1万2千貫(45トン)43年2万2千貫(82.5トン)を生産し操業を一時中断する。

大正4年4月21日押野常松、鉱業権を設定生産を再開、鉱業権は、娘の押野アカ、息子の押野貞次郎へ移譲し大正11年まで操業を継続するが、大正12年の関東大震災による物価の急変で休業する。大正14年、押野貞次郎鉱業権を常磐鉱業所へ譲渡する。

北海道鉱床調査報文(椴法華村史より)